运河秘色瓷之谜

王连生

|

作者王连生 邱闳摄

秘色瓷谜题的缘起

前不久,有机会与朋友结伴走了一趟大运河,不长不短,七天时间。共十六人,身份是作家和摄影家,大多已年及花甲,算是老夫们聊发一回少年狂吧。走了位于大运河中段的五座城市,聊城、济宁、淮安和扬州,还有枣庄的台儿庄。这五处是古老的大运河尚在正常水上运输且比较繁忙的地段。这一带有非常丰富的历史遗存,可以说,步步是景,俯拾即是。

我们乘一辆大巴,自北而南,且走且看,且拍照和摄像。夜宿旅店,多选在运河边清静处。有便,则乘船夜游古运河,于沉寂的水面钩沉如烟往事;或结伙在水边漫步,仰望天边一轮皓月,抒怀畅谈一番;或是找个倚窗临水的店铺,围桌喝酒,随性而聊,越聊越来劲,个个脸儿红红,久久不愿散去。难得这几天辰光,一群人徜徉在古运河与现代城市交杂混合的独特氛围中,感受扑面而来的新鲜与凝重,时有触景生情的由衷感慨,亦生发出种种联想与暇思。总而言之,这一趟行走得很畅快,身心愉悦,收益颇丰。

上林湖越窑遗址资料照片

漫谈中,一位桑姓摄影家说起上林湖古窑址,提到最近宁波慈溪的一次古代青

瓷展览活动,让我一下有所触动,联想起一千多年前的吴越国,曾被钱氏专用

于王室望族,且一次次辗转进贡中原,那曾经十分神秘说不清道不明的秘色

瓷。

秘色瓷谜题的缘起,是晚唐诗人陆龟蒙一首题为《秘色越器》的七绝诗,诗云:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”

这是一首标准的咏物诗。作者借越瓷这种器物,咏颂其仰慕的魏晋狂士嵇康嵇中散。金秋时节,诗人站在远处,遥望筑于土坡上卧龙状的越窑;窑工们正忙着出窑,光着汗淋淋的脊梁,肩扛手捧着瓷器,进进出出,窑边层层叠叠堆放着刚出窑的瓷器,在日光下泛着青绿之色。诗人便想象着,或至凌晨时分,这些朝天摆放的瓷器承接了一些清冽的露水,就像嵇中散斗酒狂饮后酒杯里尚余的点滴残酒……美妙的意境,溢于言表的褒扬!

顺便说说陆龟蒙。今人给他的定义是诗人兼农学家,有点奇怪吧?这位出生于晚唐的官宦子弟,才华横溢,志向高远,却时运不济,考场屡试不中,只能屈才充作某刺史的随员,端人饭碗,听人差遣,郁郁不得志,索兴断了仕途之念,回到家乡苏州,在一个叫甫里的小村庄,从此过起了隐居生活。

陆家有两三百亩祖传的水田,雇一二十个农民干活。陆龟蒙本可以过“采菊东篱下,悠然见南山”的享清福日子,他偏耐不得闲,时常赤着脚与农民一同下田劳作,耕田插秧,割稻晒谷,或去河里捕鱼,或采茶制茶,乐此不疲,可谓耕作读书两不误,自称“江湖散人”。躬耕农田,垂钓江湖之余,又写下许多诗赋杂论,自编成《笠泽丛书》,包括讽喻官场贪婪现世冷漠的《野庙碑》《刈获》等,以及睥睨世俗,倾羡阮籍、嵇康傲诞狂狷行状的《幽居赋》《秘色越器》等。另外还收入不少农事田园生活的诗文,如《茶经》、《和茶具十咏》、《渔具十五首》等,其中一卷《耒耜经》,尤为后人称誉。耒耜,就是干农活用的犁。《耒耜经》中专门描述农民使用的犁、耙、耖、碌碡等物,有图例,有详细的注解文字,延传后世,意义非凡。为农具写专著,陆龟蒙算得世上第一人,比西方早了整整六个世纪,被尊为农学家,一点也不为过。

再说回来,陆龟蒙《秘色越器》这首咏物诗,原本是抒己情怀之诗,不想却引发后人对秘色瓷的许多猜测与争议。他写这首诗时,想必见过秘色越器,本不足为怪,但到五代十国,秘色瓷为吴越国王室专用,及上贡中原皇族的贡品,一般人难得见到,成稀罕之物了。五代人徐夤有幸见过作为贡品的秘色瓷,吟诗赞道:“捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吾君。巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云。”用“明月染春水”,“薄冰盛绿云”这样华丽的词句形容秘色瓷,可见其精美的程度非同一般。

北宋后越窑日渐衰落,更难觅秘色瓷的踪影,后人们就只能凭空猜测想象起来。宋人周辉在《清波杂志》说:“越上秘色器,钱氏有国日供奉之物,不得臣下用,故曰秘色。”意思是,秘色瓷是吴越国贡奉给中原王朝的特制贡瓷,为皇族王室专用之物,常人难得一见,才称为秘色。

南宋赵令畤在《侯鲭录》又有说法:“今之秘色者,世言钱氏有国,越州烧进,为贡奉之物,不得臣庶用之,故云‘秘色\\\\’。比见陆龟蒙《越器》诗……乃知唐时已有秘色,非自钱氏始。”他是说,既然陆龟蒙的诗已说有此秘色越器,可见并不是从钱氏吴越国才有的贡物,起码晚唐就有了,秘色之称另有缘故。

于是,又衍生出另一种说法:所谓“秘色”,指瓷釉为秘制配方,专供宫中所制,不为寻常工匠所知。还有一种说法,似乎也有道理,“秘”字,“禾”旁,右边是“必”,可读Bi音,通“碧”,江南有一种碧草,是田间地头的野草,秘色即这种草的颜色……然而,猜来猜去,终未有定论。

宋元之后,秘色瓷的话题渐渐淡去,连猜测也很少有,因为谁也没见过秘色瓷,胡乱猜测没啥意思。就连最喜欢游历江南且好古玩的乾隆皇帝都发出这样的感慨:“李唐越器人间无,赵宋官窑晨星稀”。在他堆满奇珍异宝的深宫内殿,宋代的官窑还能看见一点,唐朝的越器根本见不着,一件也没有,太扫兴了!

连至高无上的大清皇帝都看不着一眼,秘色瓷就越发神秘莫测,不知其详了。故而上世纪四十年代有人断言,世上已无秘色瓷,仅存虚名而已。

不料,上世纪五十年代始,这千年之谜似乎有了新转机。仅二三十年间,先是苏州虎丘塔三层窖穴,接着宁波和义路唐码头遗址,而后又有临安明堂山钱鏐父母墓、杭州钱元瓘墓、钱弘俶生母吴汉月墓等,陆续发掘出一些精美的青瓷,尤其1980年在临安明堂山钱鏐生母水丘氏墓中,发现三件极精美的青瓷器物:褐彩云纹熏炉,褐彩云纹盖罂和褐彩云纹油灯,几乎可认定是真正的秘色瓷。但是,因无明确对应的文字佐证,专家仍不敢断言这就是。

直至1987年,封闭千余年的法门寺地宫猝然打开,发现里面藏着众多的稀世之物,其中有个包裹,包着十三件精美的越窑青瓷,另有一只八棱净水瓶。随埋的碑刻“衣物帐”上赫然写着:“瓷秘色碗七口,内二口银棱,瓷秘色盘子、碟子共六枚”,这段文字与包裹里的瓷器一一对应,丝毫不差!于是才确信,噢,原来这些就是秘色瓷!世上确有秘色瓷,所谓的秘色瓷,就是这样子的啊!

有法门寺地宫碑刻“衣物帐”上的确凿文字为证,有实实在在的精美实物为凭,于是,神秘的秘色瓷,让人们猜了千年之久的谜题,一下子破解了。

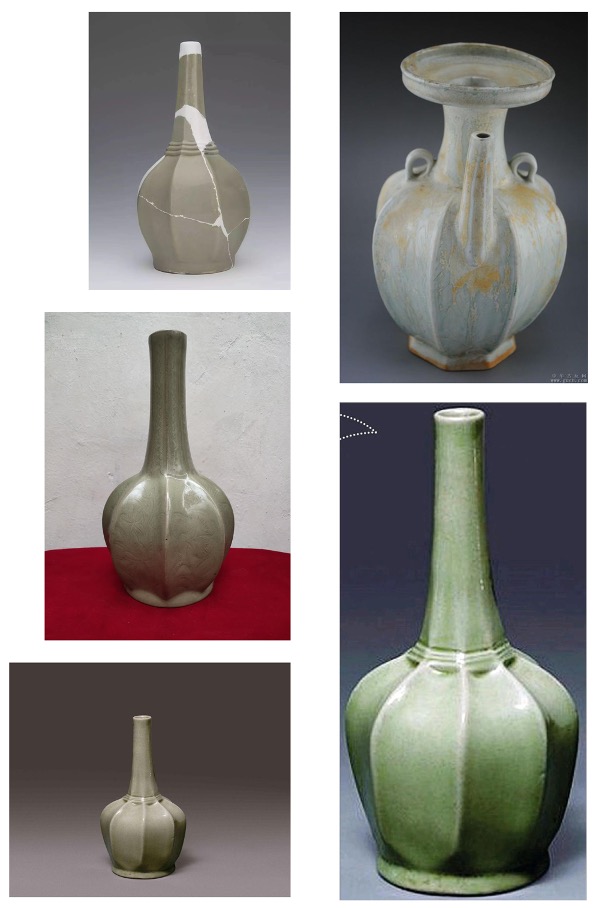

法门寺地宫:秘色瓷八棱净水瓶

形色各异的八棱净水瓶

接下去该说说秘色瓷的出处了。

说出处,其实陆龟蒙诗名《秘色越器》就是证据,既然称越器,自然产于越地,即浙江境内。汉唐以来,至五代十国,出产青瓷最盛名的是浙东地区,秘色瓷的产地,确切点说,应在余姚(现慈溪)的上林湖一带。可是,北宋以后浙东青瓷业衰落,很长一段时间,真正的秘色瓷绝了影踪,秘色瓷的称谓也被泛化了。譬如耀州窑出一种青瓷,也称“秘色瓷”。陆游对此在《老学庵笔记》有评说,“耀州出青瓷器,谓之越器,似以其类余姚县秘色也。”意思是,耀州烧的青瓷叫越器,只是看去跟余姚县的秘色瓷相近,但算不上秘色瓷。

陆游是尽人皆知的南宋大诗人,比陆龟蒙晚生了大约三百年。写此文时他已年高,官场上蹉跎浮沉,因言词激进,屡屡谏书议提北上抗金事,几度被免官或辞职,时常闲赋故里。老学庵,是他在故乡镜湖岸边的一个书斋,《老学庵笔记》中文章所述,大多是他亲历亲见之事,比较可信。

南宋高宗在杭州(临安)安定下来没多久,便下旨在越州所属余姚县境内重起窑池,烧制为皇族祭祀所用的秘色瓷器。这事在朝廷引起争议,反对者认为高宗不专注于收复北方失地,却把烧香祭祖这等事看得很重,很不应该。陆游对此事态度不详,以他主战派的立场,至死不忘“王师北定中原日”的夙愿,想必是不赞成的。他是越州山阴县人,山阴距余姚不远,几十里路而已,可谓近水楼台,以陆游的诗人脾性,想必游历过那边窑场。他文中所说“余姚县秘色”,应该指的是南宋时烧的秘色瓷,而非唐五代的秘色瓷。

有关南宋烧秘色瓷,明朝李日华《六研斋笔记》也有提及:“南宋时余姚有秘色瓷,粗朴而耐用,今人率以官窑而目之,不能别白也。”文中重点是“粗朴”和“官窑”,其一,粗朴,南宋时重起窑场,烧的所谓秘色瓷,做工一般,质地及不上唐五代时细研精制的秘色瓷;其二,虽然如此,有它,聊胜于无,也当作官窑器物,用于皇家庙堂之上了。后来,南宋耀兴年间在杭州近郊开设官窑,召集浙东那边的窑匠过去,烧制出更加精美的瓷器,即后人说的南宋官窑,想必余姚那边的窑场就放弃了。

还有人把耀州窑、汝窑近似青瓷的器物称作秘色瓷。另外高丽,即朝鲜那儿,也产一种青瓷,叫作高丽秘色瓷,等等,但真正作为秘色瓷标准器的,应是唐五代时期的浙江余姚(现慈溪)上林湖所产的秘色瓷。

制作秘色瓷的窑址,也存有一些争议。浙东一带,自汉唐以来,除上林湖,还有山阴、上虞等地,都有青瓷窑场,上虞就有几十处窑址,东钱湖周围也有大量窑址。专家大多认为秘色瓷产自上林湖,但一直未能确认是哪座窑址。也有专家认为法门寺地宫的秘色瓷有可能出自耀州窑,因那儿离长安很近,出产的年代也合得上。

2015年10月至2017年1月间,浙江省文物考古研究所与慈溪文保部门联手对上林湖后司岙窑址进行大规模考古发掘。这次考古耗费将近一年半时间,对1100平米的窑址进行了水陆全方位的发掘评测,收获颇丰。

在64号窑炉遗址,发现一片带字样的瓷质匣钵,上面刻写着“罗湖师秘色椀(碗)”六个字,点明这便是“秘色”。另外,又发现多个“官”字款的匣钵。这与早些年在窑址北边吴家溪一带出土的墓志罐,内刻有“殡于当保贡窑之北山”等字样所示,其位置正相楔合。

最重要的发掘在66号窑址。在此发现大量晚唐至五代的秘色瓷残器或瓷片,与唐代法门寺地宫中以及五代吴越国钱氏家族墓中出土的秘色瓷,不仅在器形、胎釉特征上十分接近,而且装烧方法亦相同。如八棱净水瓶,窑址附近找到的残片与法门寺地宫内那个八棱净水瓶几乎一模一样,连同装它烧制的瓷质匣钵都找着了。

看到这些宝贝时,一向沉稳内敛的考古专家激动地发出噢噢的欢叫声,竟至两手舞动起来。在他们的考古生涯中,这样的机会确是很难碰到的。

可以确定,晚唐五代时期的绝大多数秘色瓷器当为后司岙一带窑场的产品,代表了这一时期的最高制瓷水平,其开创的以天青色为特征的秘色瓷产品,不仅是制瓷史上的一大飞跃,同时成了此后高等级青瓷的代名词,影响到后来包括耀州窑、汝窑、南宋官窑、龙泉窑、高丽青瓷等一大批名窑生产与整个社会的审美取向。这次大规模的考古发现,得到业界的高度认可,确信秘色瓷的产地就在上林湖的后司岙窑址。

唐五代秘色瓷的存世量极少。2017年5月至7月,北京故宫博物院牵头,浙江省文物考古研究所、慈溪市人民政府、临安市文物馆等9 家机构单位参展,在故宫博物院斋宫举办“秘色重光——秘色瓷的考古大发现与再进宫”展览,前所未有地展出了187件秘色瓷。这次展览可说收罗了存世的大部分顶级秘色瓷,引起极大轰动,一时观者如云,赞叹不已。

自南向北的艰难旅途

再说秘色瓷的去路。这是本文的另一疑题。

唐以前,因地域土质及技术传统的原因,北方产白瓷,南方产青瓷,北白南青,是既定之规。法门寺地宫秘色瓷的发现,证实自晚唐以后,秘色瓷便作为青瓷中的珍品,贵为进贡之物,从产地越州送往中原,为皇族所享用。

山东济宁市崇觉寺铁塔。桑金伟摄

那么,这一条千里之遥的进贡之路,是怎么行走的呢?

进贡帝京之物,极其珍贵,安全是第一位的,尤其瓷器,稍不留神就会碰坏,若用驴马大车载运,千里迢迢,路途颠簸,恐怕难度很大,最妥当的路径肯定是走内河水路,又平稳又便捷。从江浙载运重物去中原,最合适的就是水路,因为有一条贯通钱塘江长江淮河黄河等数条江河的大运河。

大运河中段沿线的山东江苏五城市走了一趟,对其概貌有了些了解。隋唐大运河分四段,以洛阳为中心,往北有永济渠,朝南是通济河,连接山阳渎(邗沟)和江南运河。通济渠西段,自洛阳引谷水、洛水,注入黄河,中段利用黄河自然河流,自洛口到板渚,东段自板渚引黄河水走汴渠,注入淮河。而后,由淮河入山阳渎(邗沟),由此通长江,再转江南运河至余杭(杭州)。

盛唐时,从江南至京城的千里水路,尤其人工开凿的几条运河段,时常得到疏浚与维护,行走各种船只畅通无阻。那时由江浙地方官员进贡朝廷的粮食茶叶瓷器等贡物,装在漕船上,可以顺利地从水路直抵中原腹地的洛阳。

然而,到唐朝末年,国势衰微,各地藩镇割据,独霸一方,尤其黄巢军起,杀入洛阳、长安,李唐皇朝陷入末路,唐禧宗、唐昭宗等惶惶然如丧家之犬,不死不活拖了一些时日,终被废黜。而后是更加动荡的五代十国,连年战乱,各方势力割据争斗,相互敌视,封销边界,水陆交通人为阻隔,尤其贯通黄河与淮河那条通济渠(汴渠运河),一旦失去维护,不几年便会泥沙堆积,难以行船。

五代十国时,江南有两个小国。以南京(一度是南昌)为都城,包括江淮一带和江西大部,为吴国,杨行密为吴王(后为李姓南唐)。吴国疆界往北与中原相接,往南便是钱鏐的吴越国。吴越国地盘比吴国小一点,以杭州为都城,包括浙江全境及苏州、福州之地,称“一军十三州”。杨行密与钱鏐都是农户出身,靠一身武艺在战乱中辟有一方疆土,都在唐皇那儿获得了封王,但二人又相互不服气,为争夺地盘,多次兵戎相见,交恶多年,老死不相往来。一条原本很通畅的江南运河,到了苏州就不能往北行走了。

钱鏐做了吴越王,虽也算得一方独大,毕竟地盘太小,且一面朝海,三面背敌,尤其吴国杨行密这个冤家对头,一直心怀不测,伺机南侵,要想立稳脚跟,保住自家天下,很不容易,故而权衡利弊,立下一条国策,要“善事中国,保境安民”。钱氏三世五王对中原朝廷一直是恭敬仰拜的,即使唐朝被灭了,对继接的后梁、后唐、后晋、后汉、后周五国,也不敢有丝毫怠慢,时时派遣使者北上,面君称臣,殷勤上贡。

吴越有国七十余年,上贡中原朝廷达七十余次,且物资丰盈,种类繁多,除金银珍宝、犀角象牙、兵器甲盔、稻米茶叶,还有大量丝织品和瓷器,包括精美的秘色瓷。史书记载:“(后晋同光二年)九月两浙钱鏐遣使钱询贡方物,银器、越绫、吴绫、越绢龙凤衣、丝鞋屐子。进万寿节金器盘、龙凤锦织成……金棱秘色瓷器”; “(天福六年)十月己丑,吴越王钱元瓘进金带一条、金器三百两、银八千两、绫三千疋、绢二万疋、金条纱五百疋、绵五万两、茶三万斤,谢恩加守尚书令。辛卯,又进象牙、诸色香药、军器、金装茶床、金银棱瓷器、细茶、法酒事件万余。”“(广顺三年)十一月乙亥,两浙钱弘俶贡谢恩绫绢二万八千匹、银器六千两、绵五万两、茶三万五十斤、御衣两袭、通犀带、戏龙金带、香药、瓷器、银装甲仗、法酒、海味等。”……到北宋初年,钱氏更是倾尽国力而为上贡了!

要将那么多的珍贵财物送往西北皇城,是一件很费心费力的事。因吴国所阻,想把进贡物品运往北方,走水路是不行的。有那么几年,吴越国进贡中原不得不走陆路,从虔州,即现今的江西赣州,翻山越岭,绕道而行,经湖广去往中原,十分艰辛。不料,未几,又因虔州为吴国杨行密所攻占,这条难走的陆路也被切断,无奈,只能另择他途了。

这回走的是水路,却是从海上绕行的。满载贡物的官船,从钱塘江南岸的萧山西兴码头启程,走数百里长的浙东运河,中间过钱清江至绍兴城,经曹娥江到上虞(旧城),再往东北至余姚境内的余姚江,顺江至明州(宁波),然后,择定吉日,数船结队,自明州港出海远行。

吴越国进贡中原的船队走一条千里之遥的海路,出东海,过黄海,绕过山东半岛,再拐进渤海湾,到达山东的登州港和莱州港,登岸后,走一段陆路,到黄河再行船,抵达汴京(开封),如此,才算完成进贡之行。可以想见,这一行程是十分艰险的,尤其海上风浪大,状况百出,若遇台风,便有灭顶之灾,史书称:“……岁自海道登、莱入贡,没溺者什四五”。十条船要丧失四五条,冒这样的风险实在太大了吧?

虽然海上风险极大,且有巨大损耗,进贡之路还是没有停,仍年复一年,屡进不止。

吴越国的海上进贡之路最后一次行走,是在北宋太平兴国三年三月间,即公元978年,也就是钱氏吴越国最后终结,完成“纳土归宋”这一年。

提及钱弘俶“纳土归宋”,应是中国历史上的一件要事,是一次泽被后世倍获称赞的壮举,值得说道一下。

大唐经“安史之乱”,元气大伤,后又有黄巢起事,藩镇割据,越演越烈,终致唐朝灭亡,陷入“五代十国”的不堪之状,历时虽不过百年,于中华之邦,于黎民百姓,可谓贻害无穷。赵匡胤陈桥兵变,黄袍加身,创建了大宋,发誓要消除各方割据势力,统一中国。他率部相继灭了荆南、武平、后蜀、南汉诸西南小国,又挥兵向东南而来。南唐与吴越为东南小国,实力不济,不足以与之抗衡。是战,或降,二选一的难题,实实地摆在两国君主面前。

要说南唐君主李煜与吴越国钱弘俶,真算得同病相怜,惺惺相惜。二人身世年龄差不多,都是第三代国君,都喜好文墨,笃信佛教,不喜欢打仗,还有,“尚奢侈,好声色”。

钱王故里资料照片

李煜是个极品情种,尤其是对皇后用情至深。皇后名叫娥皇,称“大周后”,熟读史书,精通音律,且弹得一手好琵琶,李煜专为她写词谱曲,整日在宫中演奏为乐事。皇后病重,他日夜服侍在病榻前,亲自为她尝汤喂药。皇后病故,他悲伤欲绝,写了好些诗文挽词,又娶其妹为后,称“小周后”,更是百般宠爱。

钱弘俶当朝时,有仁爱心,勤于治理,对老百姓不错,只是过于沉缅于佛事,到处修庙建塔,花了不少银钱。年近半百时,最宠爱的黄妃生了个儿子,他大喜过望,专门造起一座高塔,即西湖边那个著名的雷峰塔。

囿于小国天地的好日子不再有,北方大军压境,两位小国君主只能作最后的选择。性格孤傲的李煜,不甘心自家江山被夺,纵然一枚鸡蛋,也要往石头上撞。他亲率官兵与宋军顽抗,激战持续一年多,终遭惨败,城池攻破,血染井巷,百姓遭殃,自己也成阶下囚,被幽禁在小院内,无尽愁怨难以渲泄,只能以泪洗面,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。

钱弘俶选择了另一条路。他虽为祖业难保到祖庙里捶胸顿足,痛哭不已,毕竟还是明事理的,既然抵抗必败,社稷不保,何苦招引兵祸,落得断壁残垣,生灵涂炭?何况祖父钱鏐留有 “善事中国,不废臣事,如圣人出,当顺之”的遗训,大势所趋,又怎可逆势而为?于是,决然放弃死拼,携数船财物,越洋涉野,徒步中原,向强大的北宋低头称臣,奉表纳土,将吴越国55万户,11万多兵甲,尽归于宋,助赵氏一统华夏江山。

钱弘俶忍痛作“纳土归宋”之举, 吴越之地免了兵燹之祸,对老百姓自然好处多多。对赵宋而言,不损一兵一卒,尽得东南富庶之地,并55万户,更是获益多多。累年战祸不绝,兵荒马乱,全国人口急剧下降,只剩300余万户,北方更少,仅100余万户。钱氏吴越国偏安一隅,几十年无战事,经济发展,富甲一方,百姓安居乐业,人口得以增长,55万户,等于全国人口六分之一呢。就钱弘俶个人而言,归宋后获王位之尊,却无实权,亦不得返归故乡,十年后,六十岁生日这天夜里,饮酒后猝死(有怀疑是宋太宗赵光义下毒)。他以一个人的委屈,让一方子民免遭战祸,也让自己的后代子孙得获荫庇,封官荫妻,光耀门庭,自后钱家门里,读书做官做学问的,历朝历代,人才辈出,怎么说也是很值了。

又得说到这条纵贯南北的运河了。

运河是个“富贵儿”,比不得自然河流。太平年景里,它受百般呵护,河渠畅流着,水里行着满载的槽船,运送成千上万的货物,往北,朝南,东行,西往,四通八达;一旦遭遇战乱,不太平了,这国那国地割据开了,再没人管了,成了“弃儿”,也就如同断了气,再不能喘息了。五代十国时,运河就是那样,多处断了流,被泥沙堵塞了,行不了船,送不了货物,竟如死蛇一般。

这条大运河是什么时候活过来,再次通畅起来的呢?

就得提及后周的柴荣了。

宋朝几位著名史学家对周世宗柴荣评价很高,认为他是五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)十几个帝王中最杰出的一位君王。薛居正《旧五代史》说他“乃一代之英主”; 欧阳修《新五代史》称赞他是“雄杰”、“贤主”;司马光《资治通鉴》说他是“仁君”、“明君”。后人说得更直白:要不是柴荣英年早逝,哪有赵匡胤建宋朝得天下的机会?统一中国的肯定是柴荣!

柴荣是五代后周开国君主郭威的义子。郭威死后,柴荣接任皇位。柴荣出身名门,因战乱家破人亡,少小时经历苦难,后来经过商,领兵打过仗,磨练得有勇有谋,接位时又正值壮年,颇有雄心。他问大臣王朴,我可以当几年皇帝?王朴说,以我所学推测,你可以当三十年,以后就不知道了。柴荣高兴地说:“朕当以十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平,足矣!”

柴荣踌躇满志,要统一中国,开创太平盛世。可惜老天不公,只给了他五年半时间。这期间他做成几件大事:整肃朝政,定都开封;重建一支很能打仗的禁军,带出包括赵匡胤这样能干的将军;征讨西蜀,连克数州,令其臣服;三打南唐,夺得长江以北大片土地;北伐契丹,差一点就收复了燕云十六州。

北伐大获全胜,柴荣却生病了,只得撤兵,不久去世,年仅39岁。因其子年幼,遂被部将拥立黄袍加身的赵匡胤夺去皇权。柴荣是赵匡胤最敬畏之人,是其恩主。赵匡胤夺其皇位,不免心怀愧疚,故对柴氏后代尽力呵护,给予厚待。

柴荣攻打南唐时,出中原挥兵至江南,水陆齐发,战船和辎重都要走水路,得靠运河联接,走运河就得疏通被废弃堵塞多年的那几段。一声令下,十日内黄河至淮河的汴渠就通了。水军的战船很大,到了淮河,难以从北神堰进入邗沟,又借助附近一条名“鹳水”的河道,开挖一段新运河。由此,巨大的战船得以进入邗沟,直达长江,“百艘皆达于江,唐人大惊, 以为神”, 南唐措手不及,被连破数城,只得签城下之盟,俯首称臣。

没多久,赵匡胤继接了柴荣统一中国的未竞事业。这位当年随柴荣攻打南唐的主将,再度领兵攻打南唐,熟门熟路,借助运河之便,水陆两栖同时进发,打得顺风顺水。加上南面有吴越国钱弘俶的水军,沿江南运河北上,南北两路夹攻,南唐哪里还能抵挡得住?

南唐金陵城被攻陷之际,既是大运河全面开通之时。这是在公元975年。

不过,三年后的早春,钱弘俶最后一次以吴越国君主去中原,乘船往北,晋见大宋皇帝,却没走运河,还是走的海路。恐怕他是担心走内河,过江南运河,必然要经过大片南唐旧地,不太安全吧?

他的担心不是没道理的。运河这条旧时水路,已许多年没走船了,水道宽窄,水情如何,不得而知,又是在原先的敌国境内,再加上船上所带的上贡物品实在太多,太值钱了,风险太大,出个万一可不得了!

看看下面这份记载于《宋书》的上贡礼单就明白了。

“(太平兴国三年)四月二日,俶进银五万两、钱五万贯,绢十万疋、绫二万疋、锦十万两,牙茶十万斤、建茶万斤、干姜万斤,瓷器五万事,锦缘席千,金银饰画舫三、银饰龙舟四,金饰乌樠木御食案、御床各一,金樽罍盏斝各一,金饰玳瑁器三十事、金扣藤盘二、金扣雕象俎十,银假果十株、翠花真珠花三丛,七宝饰食案十、银樽罍十、盏斝副焉,金扣瓷器百五十事、雕银俎五十,密假果、翦萝花各二十株,银扣大盘十,银装鼓二、七宝饰胡琴五弦筝各四、银饰箜篌方响羯鼓各四、红牙乐器二十二事,乳香万斤、犀象各百株,香药万斤、苏木万斤。”

不用细算就能掂量出,这是一份数量惊人价值巨大的礼单,完全用得上“倾国倾城”这样的形容词!钱弘俶这是把吴越国能搬能拿的财物全都拿来进贡大宋皇帝了,不算随行人员,光这些财物得装好几条大船啊!

大宋太平兴国三年,即公元978年,史书上这一年的大事记得清清楚楚:三月,钱弘俶乘船离开杭州,走海路绕道去中原;四月入京,进贡;五月初上殿进表,纳土归宋,宋皇赵光义笑纳,封钱弘俶为淮海国王,又下旨,迎吴越钱氏家人及重要官员携家眷进京,广备屋宇,妥为安置。八月,遵命北迁京城的钱氏族人及官员开始动身,数千人众及所携财物,足足用了1044条船,自杭州启程,沿隋唐大运河,数十里长的船队,浩浩荡荡,一路北上。沿途有大宋官兵小心护送,各级官员恭迎接待。月余,船队安全顺利抵达都城东京( 开封)。

显然,自这年起,废置百余年的隋唐大运河,才算重新复活了。

越窑青瓷与海外贸易

似乎还有未说尽的事。

从钱弘俶最后一次进贡的巨量礼单中,我们看到有“乳香万斤、犀象各百株、香药万斤、苏木万斤”字样,应能令人惊诧一番。这些贡品,可都不是吴越国出产得了的。犀牛角,象牙,产于非洲;乳香是一种名贵中药,也出自非洲的埃塞俄比亚、索马里等地;苏木为豆科植物的干燥心材,具有活血化瘀、消肿止痛的功效,主产地是东南亚;香药是香料药物的简称,也称“舶药”,包括安息香、丁香、沉香、西香、檀香、回葱、茅香等,有许多种,自西汉张骞出西域,走“丝绸之路”传入中国,产地是阿拉伯诸国。至唐五代时,这些香药已在宫廷及民间市井十分走俏,尤被女人们所喜爱,用量极大。

这些产自遥远地域国度的名贵之物,作为进贡中原朝廷的珍品,吴越国一出手,就是成百株上万斤的,单一样能满满地装一船呢,这是多大的量啊!从哪儿弄来这么多“舶来品”呢?不用说,自然是由水路用船舶运载而来。

就得说到吴越国的海上贸易了。

难以确认,当年吴越国进贡的官船绕海而行,远至渤海湾的登、莱两城,是先于出海贸易的商船,还是先有海外经商船队开辟了这条路线。可以确认的是,至少晚唐时,明州港(宁波)的外海码头库房里,已存有大批精美瓷器了。1973年,在宁波和义路唐码头遗址中发掘一批质地极好的越窑器物,足可证明。

当时发掘现场看到这些宝贝,引起一片啧啧的赞叹声。主持发掘工作的考古专家认为,“这次出土的越州窑青瓷,坯泥淘炼精细,质地坚密,釉色莹润,确有‘千峰翠色\\\\’之感”。几乎是说,这就是秘色瓷。只是到1987年法门寺地宫出土了那明码标示“瓷秘色”的十三个碗盘和一件八棱净水瓶,人们才明白,上好的秘色瓷与高等级青瓷之间还是有差别的。按业内专家的客观评语,宁波和义路唐码头出土的越窑青瓷还不是秘色瓷,而是供出口海外的高级青瓷。

众所周知,唐代海外贸易是非常兴盛的,有四大港口,广州,泉州,明州和扬州。可是到唐末,情况就有变化了。公元879年,席卷大半个中国的黄巢军,连克泉州、广州,进城后大肆屠杀,据说在广州还杀了十二万外国商人。广州泉州就此失去海外贸易大港地位。公元887年,杨行密攻打扬州,围城半年之久,城内粮尽,树皮吃光,百姓饿死大半。城破后,杨行密又纵容官兵大开杀戒,使扬州变成一座空城鬼城。惟有吴越国的明州百余年间未有战祸,五代时成中国海外贸易的最大港口,有独领风骚之势。

钱氏吴越国地盘小,开支大,尤其每年的进贡是一项巨大支出。好在它是丝绸、瓷器的重要产地,自有富足的外贸资源,单是为了向中原进贡,钱氏也得格外重视海外贸易啊。那时候,明州港热闹非凡,每年有大量商船出港,朝东,往北,航至日本、朝鲜、琉球诸国,还有契丹;往南,近的是东南亚诸国,远到大食(阿拉伯)及印度,还到非洲索马里、埃塞俄比亚等国。吴越国的商人们头脑灵活,海外生意越做越大,满船装着柔软华丽的丝绸,还有精美无比的瓷器,到哪儿都大受欢迎,商人们赚来了财钱,运回了各地的奇珍异宝,什么犀牛角象牙珊瑚乳香苏木,包括各种香料,成船成船地运回来。

史载吴越国“航海收入,岁贡百万”,每年从航海收入中拿出“百万”之巨数来进贡中原朝廷,足以证明吴越国海外贸易之盛,获利之巨。文献记载可知,以明州为中心的海外贸易的物品,除金、银、缗钱、绢帛、绫锦外,位于明州附近的上林湖窑、上虞窑、东钱湖窑生产的越窑青瓷成为主要输出物。据近年考古调查,上林湖一带有五代窑址67处,上虞窑场有42处,东钱湖四周的窑场有30余处,比唐代大大增加了。另外,在日本的鸿胪馆、马来西亚的沙劳越、印度的阿里卡美道、斯里兰卡的达底迦摩寺院、波斯湾的席拉夫、伊拉克的沙马拉等地,均出土过五代时期的越窑青瓷(或碎片),足以证明那时候越窑青瓷的销路之远之广。

结语

由秘色瓷及运河的话题,引出上面一大篇文字,实际上也讲了五代时钱氏吴越国的故事。那个极其混乱的年代,两浙地区数十年无兵战之祸,兴修水利,建捍海塘,奖励垦荒,“境内无弃田”,民生有保障,加上海上贸易,多有渔利,促进了社会经济发展,不能不说钱氏是有大功劳的,由此获得后人的夸赞。欧阳修说:“独钱塘自五代时,知尊中国,效臣顺,及其亡也,顿首请命,不烦干戈,今其民幸富完乐”。苏轼也说:“吴越地方千里,带甲十万,铸山煮海,象犀珠玉之富,甲于天下”。说的应是实话。

有关越窑青瓷和秘色瓷,以及它与北方的耀州窑、柴窑、汝窑,还有后来的南宋官窑、龙泉窑等,它们之间的关系与演变,又有许多可说可究的故事。不过,那是另一篇文章了。

【作者简介】王连生,笔名廉声,作家、原杭州市文联干部。