撒落在运河岸边的故事

何 静

作者何静

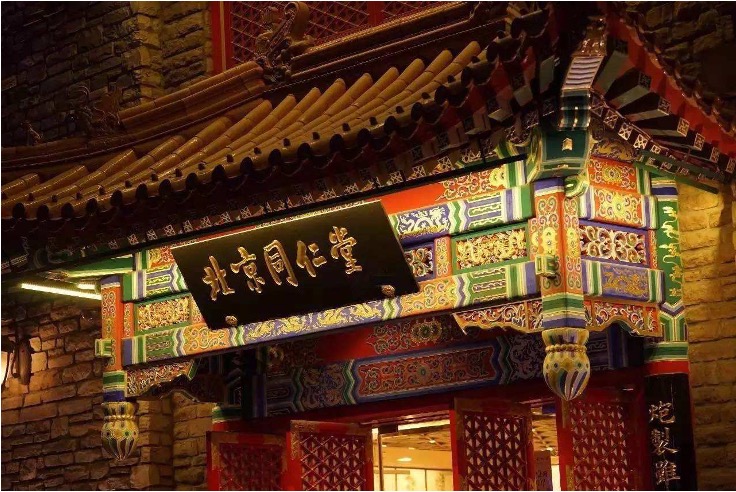

(一)皇城根下的宁波帮之“同仁堂”

北京同仁堂

北京同仁堂

落日的余晖把“三江送别”的青铜雕像镀上了一层金黄。雕像中的几个人背着行囊,准备离家上路,老母和妻儿赶来依依相送。

广场上,一个小女孩好奇地问她妈妈:“他们为什么要外出?要到哪里去呀?”

宁波人为什么要外出,历史学家已经做出了解答。宁波历来地少人多,一方水土难以养活一方人。更重要的原因,在明代以前,宁波商人主要从事海外贸易,但明代的海禁政策阻断了他们的生计之路。从那个时候开始,宁波人外出经商蔚然成风,平均每年外出的人数都有十几万人次。他们一部分去了上海,一部分通过运河水路或陆路一路向北,直至最终在北京落脚、创业。

巴尔扎克曾经说,造就一个贵族需三代。一个商帮的形成也是这样。

岁月的风尘肯定湮没了太多的历史细节,但让今天的我们没有想到的是,去了皇城根的那些人开启了一个商帮的辉煌历史。

据史料记载:“北京在洪武初年,人口不过数万,经过近200年后,在明嘉靖年间(1522-1566)已增至百万。加上皇宫消费,北京已成为庞大的消费市场”。元、明、清时期的北京,逐渐成为运河区域乃至全中国的政治、经济、文化中心。一大批官私工商业及其他各种手工业等蓬勃兴起,嗅出商机的宁波人相继来到北京发展。

药业在宁波有着悠久的历史,宁波药材商遍布全国各地,他们深入名山大川,收购各种土产药材。宁波有名的药行街,在明天启年间,一度成为全国药业的领头羊。宁波商人通过浙东运河和京杭大运河,将这些收购来的药材送到京城。随着宁波药材业商人的增多,于明天启、崇祯年间(1621-1628),在北京右安门内郭家井2号设立了鄞县会馆。鄞县会馆是史料记载最早出现的宁波同乡组织,和后来由慈溪成衣匠于清顺治年间(1644-1661)在北京设立的浙慈会馆一同被公认为是宁波帮初始形成的重要标志。

北京的“宁波人”就这样成为全国乃至全世界最早的“宁波帮”。

药材业最具代表的是北京同仁堂中药铺。他家的老祖宗乐良才是永乐年间从宁波慈北乐家畈(今慈溪掌起镇鹤凤村)到北京落户的。他当时只是走街串巷的铃医,几代人下来,乐家不仅变成了老北京,而且成了享誉四九城的名医。

乐家到了曾孙乐显扬,凭借着祖传医术和自己的悟性,当上了朝廷的太医院吏目,结束了几代游医的生涯。秉性朴诚的乐显扬并没有靠着太医院混入仕途,他在太医院任吏目时积累了大量的宫廷秘方,还通过丰富的实践,掌握了许多独到的配方和炮制方法。清康熙八年(1669),阅尽千帆的乐显扬开设了一间药室,请人刻了“同仁堂”牌匾。乐显扬被认为是同仁堂的肇始之祖。

老北京过去有句顺口溜:“看玩意儿上天桥,买东西到大栅栏”。大栅栏兴起于元代,建立于明朝,是老北京的著名商业街,成为寸土寸金的繁华地段。

清康熙四十一年(1702)的一个吉日,一家新药店在前门大栅栏开张了。乐显扬的三儿子乐凤鸣继承父业,在大栅栏开设了同仁堂药铺。在许多老北京人眼里,同仁堂的命脉就在这个“仁”字上。同仁堂自打一创立,便在工艺上一直遵循“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的古训,其产品以"配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著"而享誉海内外。如乌鸡白凤丸只用纯种乌鸡,白芍用杭白芍,黄芩用条黄芩,蜂蜜用河北兴隆蜂蜜。1887年,同仁堂传到乐孟繁的手里,他派人到兴隆采购蜂蜜,回京途中因河水上涨,几桶蜂蜜掉进了河里。乐孟繁发现蜂蜜桶进水后,果断地让采购员重新采购。他说:“同仁堂选料上乘,是祖上传下来的,不能在我们这一辈砸了锅。”虽然多花了钱,又花了时间,但保证了药的质量。

在封建的皇权社会,哪家药店被选上供奉御药,就标志着哪家药店实力最雄厚,信誉最可靠,是至高无上的荣誉。同仁堂自清雍正元年(1723)开始供奉御药,历经乾隆、嘉庆、道光、顺丰、同治、光绪和宣统八代皇帝,总计独办官药188年。

听老北京人讲,同仁堂原先的店铺门面临街是个下洼门,进店得下几步台阶。病人来求医问药,走入药店,如每况愈下,心情分外沉重;但从药店买了药品,出门步步向上,走到灿烂、兴旺的大栅栏街上,心情也变得开朗起来。同仁堂的建筑简单朴素地运用了建筑心理学的原理。老辈儿的人不大明白什么是“品牌”,他们心目中的商业信誉,完全凝聚在高悬于店铺门面之上的那块牌匾里,生意人更是看得比命还金贵。

历代同仁堂人始终恪守着"修合无人见,存心有天知"的药德,这句话铭刻到了每个同仁堂人的骨子里,支撑着这家老药铺经历了多少次天灾人祸和战乱滋扰,在风风雨雨里绵延了300多个春秋。

上个世纪50年代,同仁堂从药库里清理出一批清朝末年生产的苏合香丸和再造丸,半个多世纪过去了,打开蜡壳,看到药丸色泽依然如初。药香浓郁,同仁堂的子孙就是凭着这份踏实和耐性,一代代经营着这家老字号,从来不坑人,不害人。

清代在北京与同仁堂齐名的宁波药铺还有很多。如“育宁堂”也开在大栅栏,而且也是御药房的供奉。北京有名的“乾元堂”“千芝堂”“鹤年堂”等老字号,是源于明朝的名店,也都是宁波人所开。他们都有自己的传统名药,在京悬壶济世,救人无数。

以同仁堂为首的药材商,就这样成为名闻天下的宁波帮的重要源头之一。

(二)皇城根下的宁波帮之“红帮裁缝”

历史上的宁波,素以人杰地灵、富庶安康而著称,但历经六朝纷争、宋都南迁和明清换代之乱,导致三次人口大转移,使原本地广人稀的江南水乡,一下子变得地狭人稠。种田难以糊口,迫使有着冒险、闯荡精神的宁波人,离乡背井奔向四方。最早走出去的宁波人大多是掌握一技之长的手艺人。扬州人素以“三把刀”(菜刀、剃头刀、修脚刀)而闻名,而宁波人则以裁缝剪刀名噪京都。元、明、清的北京,逐渐成为运河区域乃至全中国的政治、经济、文化中心。一大批官私工商业及其他各种手工业等蓬勃兴起,人口迅速增加,嗅出商机的宁波人相继来到北京发展。大概在明崇祯年间,以慈溪人为主体的成衣匠最早来到北京谋生。稍有收获,即提携乡邻共图发展,在北京逐渐形成了一个做中式服装的宁波人群体。

成衣业的逐步形成,尤其是同乡的剧增,函需有个团体把大家凝聚起来,以加强联络,团结互助,共同发展。于是,由慈溪成衣行手工业者于清顺治年间筹资建成“浙慈会馆”,又称“浙慈馆”。行业会馆的形成也是我国商帮开始形成的标志之一。“浙慈会馆”和“鄞县会馆”一同作为宁波帮形成的标志。

据现存最早清乾隆三十七年(1772)的记载,“浙慈会馆”坐落在今北京前门外晓市大街129号。这以后慈溪裁缝一直垄断着北京的成衣业,并且在1849年和1890年进行了两次重修。会馆的规模相当大,有殿宇、戏楼、三皇殿(成衣行供奉三皇为祖师爷)。从会馆捐款人名单推断,当时宁波人开办的成衣铺已遍布京城。他们擅长制作京城人喜爱的各式服装,故生意兴隆,衣食无忧。据清朝的钱泳在《履园从话》中记载,“清朝初期北京的成衣行,虽然各省人都有一些,但绝大部分是慈溪人,他们几乎垄断了北京的成衣业”。

有一则 “书屑偶拾” 《成衣匠的诗外功夫》里是这样描述宁波裁缝的:某家仆人去为主人定做衣服。宁波成衣匠询问他家主人的性情、年纪、状貌,以及何年得科第,独独不问尺寸。仆人觉得奇怪。成衣匠告诉他:“少年科第者,其性傲,胸必挺,衣需前长而后短。老年科第者,其心慵,背必伛,需前短而后长。”这种有别于单纯的量体裁衣的技艺堪比“诗外功夫”,达到了艺术所推崇的 “神形兼备”之境。

到了1911年,辛亥革命爆发,中国最后一个封建王朝被推翻,历史翻开了崭新的一页。随着洋务运动的开展,宁波人得风气之先做起了新式服装,其中最抢眼的当属西服业。那时北京共有西服店 70 余家,有67家为宁波红帮裁缝开设。1940年北京西服业同业公会15名董事中,宁波人就占了13名,其中会长及5名常务董事则是清一色的宁波人,连同业公会会址都设在宁波会馆里。由此可见,在上个世纪三、四十年代,宁波的红帮裁缝已经垄断并领导着北京的西服业。

宁波裁缝为什么叫“红帮裁缝”?起因是鸦片战争后,五口通商,国门洞开,随着西方服饰文化的渗入,技艺精巧的鄞县、奉化帮裁缝吸取了西式服装手艺,开始为红头发蓝眼睛的西方人制衣,故被称之为“红帮裁缝”。

在北京的王府井大街,人们常用“寸地寸金”来形容它的商业地位。到1946年,“红帮”在京的34家店号中,有17家开在王府井。而且都紧靠皇城根的南池子、东华门、东单等地。他们以其独特的风格和精湛的工艺,吸引着中外顾客,经过多年的发展,几乎都成为享誉京城的老字号,引发了款式创新、面料创新、工艺创新和店堂创新,创建了一批享誉京城的名店。

后来的事实证明,宁波裁缝,并没有随着旧时代的结束而消失。

在天安门东南角有一家“红都服装店”,是上世纪50年代,为满足首都人民生活需求和外事工作需要,中央从上海红帮名店抽调红帮裁缝进京组建的,专门为中央领导、来华外国贵宾、外交人员订制服装。

“红都服装店”历任几代经理都是宁波籍的红帮裁缝。1956年,在党的八大召开之前,王庭淼(1965-1985年间任经理)和田阿桐等师父接到任务为毛主席设计和制作一套合体的着装。他按照毛泽东伟岸的体型、庄严的神态和领袖风采,大胆改进,将上面两个衣袋的兜盖改为弯而尖,使衣服更显出朝气和动感;垫肩稍微上翘,两肩更加平整服帖;将传统小领改为阔而长的尖领,完全改变紧扣喉部的款式。毛泽东对这样的设计非常满意,曾穿着这套服装多次出现在重要场合,还特意拍了一张半身标准像,后来,这张标准像被挂上了天安门城楼。

1976年,毛泽东逝世后,王庭淼等人找来他生前穿过的中山装做样板,为毛泽东缝制了最后一套服装。如今,当人们怀着崇敬的心情到毛主席纪念堂瞻仰遗容时,主席身上穿的灰色中山装就是王庭淼他们缝制的。

量体裁衣是制作服装关键的一个环节,红帮高手不但能根据顾客的身材将衣服尺寸量准,还能在特殊的情况下凭借一双眼睛 “以目测代量”。

1964年的一天,北京“红都”服装店第一任经理余元芳(奉化泰桥人),被周恩来总理邀请到了钓鱼台国宾馆,一同会见到访的西哈努克亲王和他的两位王子。总理给他的任务是要他目测三位客人的身材,然后为他们做几套衣服。周总理知道这个任务特殊,他很了解这位红帮裁缝此刻的心情。于是,会谈中特意邀请西哈努克和两位王子站起来和他一起拍照合影。余元芳不露声色,默默地估算出3人的衣长,胸围,肩宽等尺寸。会见在愉快的欢笑声中结束。第二天,三套大衣和西装送到西哈努克亲王手里。西哈努克亲王穿上这质地柔软,式样新颖,气质高雅的西装后又惊又喜,高兴得大叫:“正合身,太好了!比我任何一件西装都做得好!”

在半个多世纪的岁月里,红都服装店为党和国家几代领导人、外国首脑、各国驻华使节、两会代表,定制了数以万计精美绝伦的服装。1993年,全国人大常委会委员长乔石为红都题词:“继承优良传统再接再厉,精益求精,争创国际服装新水平。”1994年,国家主席江泽民为红都题词:“发扬民族精神,美化人民着装。”这些题词,即是国家领导人对宁波红帮传人的高度鼓励和评价,见证了百年红帮的辉煌。同时,也蕴含了国家领导人对发扬红帮精神的殷切希望。

红帮裁缝,这个群体在百业中毫不起眼,但正是这个不起眼的群体,在300多年前的皇城根下和宁波药材商一同开启了宁波帮的辉煌;正是这个不起眼的群体,参与了中国历史上最富有革命意义的服装改革,引进了西服、创制了中山装,参与了旗袍的改良,成为中国服装史上一个有着重要历史贡献的创业群体;也正是这个不起眼的群体,在共和国的首都如鱼得水,施展自己的才能与抱负,兢兢业业为国家作出了许多令人敬佩的特殊贡献。

(三)淞沪抗战中的宁波帮

近日,随着电影《八佰》的热映,淞沪会战再一次进入到人们的视野。淞沪会战是中日双方在抗日战争中的第一场大型会战,也是整个中日战争中进行的规模最大、战斗最惨烈的一场战役。日本帝国主义为了完成3个月灭亡中国的罪恶计划,两次进攻上海,将这里变成了世界上最昂贵的战场。

“宁波帮”作为新兴民族工业的带头人,在国家危急存亡之即,迅速行动起来,全力投入到淞沪抗战中。

一、积极支援前线

镇海商人金芝轩以他创办的“四达公司”库存材料,为19路军赶制并捐赠2万顶钢盔;

祥生出租汽车总经理周祥生,调用公司大批车辆,多次上前线接送伤病员,义务支持抗日将士。

而上海泰康食品厂总经理乐汝成,迅速建起了一座临时工厂, 大量生产饼干供应前线需求。

在宁波同乡会“有钱出钱,有力出力”的抗战口号推动下,奉化人竺梅先抵押了民丰、华丰造纸厂和宁绍轮船公司的全部股票,带头捐献了购买一架战斗机的巨款,国民政府为此颁发了嘉奖状。在他的带动下,旅沪宁波同乡纷纷慷慨解囊。镇海实业家张逸云创办的天厨味精厂捐款购买飞机 2 架 ,浦口通顺运输公司捐银洋 50 万元用于购买飞机。宁波同乡会还将先后收到的大量捐款及十多万件捐物,组织了多批慰劳人员,亲自送到前线犒军。

二、建立伤兵医院

“八一三”淞沪抗战爆发,中日在上海展开了长达3个月的血战,随着战斗日趋惨烈,伤兵越来越多,上海各界爱国人士纷纷伸出救治伤员的援手,宁波帮人士在枪林弹雨中,冒险抢救伤病员。

竺梅先目睹受伤士兵缺药少药的情形,两次淞沪抗战都设立了伤兵医院,而应邀参加救治工作的医务人员有上百人,还请了多名在沪行医的外籍专家。短短几个月中,医院先后救护伤员达4000多人。为上海当时规模较大、救治伤员较多的伤兵医院。

蒉延芳也与朋友在南京西路办起了第十一伤兵医院;颜料商周宗良也在江宁路办起了一座伤兵医院;而虞洽卿、乌崖琴、张继光等人,将准备筹建洽卿医院的三万多元,也捐给了伤兵医院。中国化学工业社的创办者方液仙在两次沪战中都在自己的厂区内办起了伤兵医院,对抗战伤病员及时实行救护。聘请了不少著名外科医生和护士,又派厂内职工上前线护送,尽最大的能力救助伤病员。还积极支持中共上海地下党组织领导的“益友社”,并担任名誉理事。集上海滩煤炭大王、火柴大王和水泥大王于一身的刘鸿生,在这一时期担任了中国红十字会总会的副会长,兼上海市伤兵救济委员会会长等职,所以,也为抗战做了不少有益的工作。

鄞县人项松茂在九一八事变后,积极投入到抗日救国运动中,担任了上海抗日救国委员会委员,并将厂内全体职工组成了一个营的义勇军,分发制服,每日操练,以备上前线抗日。他亲自担任营长,还与战士们一道,每天冒着凛冽的寒风进行操练,一丝不苟的学习射击、投弹等军事技术。 一·二八淞沪抗战爆发前夕,项松茂毅然接受了为军队生产药品的任务,他亲自督促,日夜加班赶制,供应前线急需。

项松茂的五洲大药房二分店毗连战场,日军从店里搜出了义勇军的军服和抗日标语,于是将留守的11名员工全部劫走。项松茂大义凛然,不顾危险亲赴敌营要人,被日军逮捕,最终和11名员工一起被日寇杀害。

上海“三友”引翔港总厂,在宁波实业家陈万运的支持下,发动组织了三友抗日义勇军,下设 3 个连,总计有 400 多人参加。引起了日军的嫉恨,被视为“排日”据点,而屡屡寻衅。

三、救助难民

不久,日寇铁蹄践踏了江南大片国土,肆意烧杀抢劫,大批难民流入上海租界,他们风餐露宿,饥寒交迫,亟待救济。宁波帮以宁波同乡会为组织,自发展开了空前规模的抗日后援工作,以减轻日军暴行对无辜市民的伤害。竺梅先为了支持宁波同乡会举办难民收容所,再次带头捐献,把家里多年存下来的银杯、银盾、银器具、包括银制的宁绍轮模型等上百件银器,装满一卡车送到同乡会,用于救济难民。上元企业公司经理盛丕华也捐献了家中所有的金银器物。宁波同乡会在四明公所、定海会馆和宁波实业银行等地建立了十四个难民收容所,并免费向他们提供食宿医疗。

由于难民剧增,而形势又越来越恶化,同乡会开始安排遣送难民回乡。担任宁绍轮船公司总经理的竺梅先,在其他轮船公司不愿接手这项工作的情况下, 他毅然承担起运送难民的任务。为了运输安全起见,按照战时航运业的惯例,他向德国驻沪领事馆进行了注册,轮船悬挂上德国旗,以避免日军攻击。同时,他把“新宁绍”轮改名为“谋福”轮,意为为同胞谋福利。“谋福”轮冒着日军轰炸和水雷的风险,日夜往返在沪甬和浙东各地航线,累计无偿安全运送难民几十万人,“谋福”轮成为解救华夏同胞的“诺亚方舟”。

这些工作,都是在极其危险复杂的战争环境中进行的,除了上前线营救伤员,常遭到炮火袭击外,客轮也常遭到日本军舰和飞机的骚扰袭击,即便在难民收容所,也不断受到断水、断米和病疫流行的威胁。

竺梅先除了运送难民外,还组织了军需物资的生产和运输。在上海成立了丰裕公行,作为原料采购和物资转运的调度中心,在宁波开办了大新军服厂,冒险从内地运来棉花加工成军服军被,又通过海路将产品及布匹、医药、五金器材和军鞋等物资,源源不断地运至第三战区各口岸,直接支援了抗战。此后,竺梅先夫妇在家乡奉化的大山里,创办了国际灾童教养院。收容的610名灾童,全部是上海沦陷区饱尝世间辛酸、在战火中求生存的苦难孩子。这些在战争中失去家庭的孤儿,最大的15岁,最小的4岁。他们救助这些灾童达五年之久。竺梅先并为此献出了自己的生命。他被称为中国的辛德勒。

富有爱国热情的镇海人蒉延芳自愿担任抗战后援会的工作。他负责支援前线,将大批的物资供应前方。在整个淞沪战争中,他穿梭于前后方之间,兢兢业业,不怕困难,坚持工作,一直到淞沪战争结束。

在抗日战争中,无数的宁波商人为了祖国的独立和民族的尊严,与日本帝国主义展开了殊死的斗争,有的甚至献出了宝贵的生命。他们所表现出来的崇高民族气节和伟大的牺牲精神,值得我们引以为豪。

作家艺术家走运河杭州拱宸桥留影谢耀荣摄

【作者简介】何静,笔名华子,作家,宁波某高校教授。