千年江南渡

陈一鸣

镇海江南渡

自古以来,江河湖海,人们以舟为渡,于是就有了码头、渡口的多少聚散别离,爱恨情仇。宁波甬江,又称大浃江。在甬江的尽头,镇海区城关与对岸北仑区红联之间就有一个渡口——镇海红联渡(过去称作镇海江南渡),是目前仍在运行唯一的一条横跨甬江的轮渡航线。航线北起镇海区沿江西路江北码头,南到北仑区红联码头,航程全长约250米。

江南渡口的历史可以追溯到宋时的清泉渡,当时甬江两岸滩涂大都是晒盐的盐场,渡口以所在地清泉盐场而命名,这在南宋思想家吕祖儉(1146~1200年)于壬寅(1182年)之冬写的游记《游候涛山并东钱湖记》中有“…少憩即欲投宿育王寺,时己申后矣。过清泉渡,渡过海口,平望弥渺,风急水危,幸不久耳。 越盐场小浃,又度长山,复经蒲陈、新澳,行近四十里,始至(阿育王)寺中”。侯涛山就是今天的招宝山,作者吕祖儉在游玩完招宝山后,要到阿育王寺去,因此必须渡过甬江,可见当时称作清泉渡。

有意思的是没过几年,在南宋的地方志书宝庆《四明志》中改称为定海(镇海旧名)江南渡。志中还提到了当时渡口管理的“买朴”制度。自北宋建立以后,太平兴国二年(977),全国禁止私渡,渡口一律收为官营。这意味着官府垄断了渡口经营,由此创设津渡特许专营权,并将此向民间招徕承买该专营权者。这种情形类似于现今的汽车运输的运营证拍卖。承买专营权,也即所谓“买扑”

定海江南渡“买扑”实行的是私人承包制,它指的是“买扑”者向官府缴纳一定数量的课额“拘钱”,获得一定时期内经营权和管理权。 志中记载:“鄞县桃花渡每界额钱三千四百二十五贯有奇,定海江南渡每界额钱一千三十七贯有奇。”鄞县桃花渡就是如今的宁波海曙区到江北区的渡船线,大概是现在的宁波新江桥的位置。然而,津渡属于民生设施,与老百姓的出行及生产息息相关。渡船承包人交纳了政府费用后,为了获得更多的利益,往往千方百计巧立名目从乘客中敲竹杠,收取各种费用,甚至豪取强夺,毁辱衣巾,损坏器物等等行为。而且也造成过渡乘客的不安全,有时因为船工无理收费与渡客的吵架还会有覆舟的风险,这些是对过渡人的利益损害。同时,古代两县交界的津渡往往又是官府查验和征税的关卡,私人承包后,又成为犯罪分子的隐逃税款的漏洞,这也成了地方官府之患。因此“买扑”制度实行十多年来,渐渐变成了宁波的地方之害,官民都不讨好,怨声载道。淳祐六年(1246)冬,地方长官制史颜颐仲以两渡为往來民旅之害,申请这笔钱由政府来拨款。“免拘渡钱以便民” 废除了渡口“买扑”制度,免去官渡钱,为老百姓的出行提供了便利,官民争相称颂。颜颐仲(约1184~1258年),字景正, 是福建漳州龙溪人。在淳祐四年(1244年)起任温州知州;次年六月至八年(1248)十一月在任知庆元府、沿海制置使。所到之处,都有政绩:比如奏免沙岸税,免去桃花、定海官渡钱,疏浚60里水渠以及慈溪、定海塘堰,修缮学宫、斋祠等等。

明末浙东学者,镇海城里人谢泰宗写的散文《游灵峰山寺记》中有“自出郭,渡定海江,南行十里为长山桥。…”作者自出郭(镇海城)渡过甬江到如今的北仑区大碶街道灵峰寺去游览。可见当时还是称为定海江南渡。

清康熙二十二年,迁海令终止,舟山逐渐恢复生机。清康熙二十六年(1687)原定海县在历经778年风雨后,正式更名为镇海县。

镇海城关这边称大道头渡,原有利涉亭三间。北仑红联这边称作江南道头渡,建有明远亭三间。江南道头紧靠甬江边上,与镇海县城隔江相望,是镇海县辖东南小港、大碶、郭巨、柴桥、等地通往县城的主要道衢,官民行旅往来不绝。所处地理位置优越,早在明代就设立为江南市。抗战前江南市作为县城的南岸,市场繁荣,道头街上商店林立,房屋鳞次栉比,与道头街相邻的泥湾、浦前等合起来有一千多户人家。惨痛的是在1940年7月17日,可恶的日本侵略者在江南道头街下街头(靠渡口)向一家南货店用火焰喷射器放火,无情的大火烧了三天三夜。此后,原本热热闹闹的道头街变得人烟稀疏,经济凋敝,市面冷清。直到解放后才慢慢恢复。

改革开放后,为适应甬江两岸交通发展的需要,于1982年镇海城关码头向西迁移120余米至原县望道头,同时江南码头也西迁150米,筑起了300吨级的趸船码头,候船棚等设施,并配套新修了渡口路。渡口路一天比一天热闹,而道头街又逐渐恢复了平静。

1985年7月,镇海县撤县设区,以甬江为界,北为镇海区,南为滨海区,1987年,滨海区更名为北仑区。1996年,甬江水底隧道通车后,1974年建成的汽车轮渡停运,江南渡成为镇海唯一的跨江渡轮航线 。

镇海江南渡最早的过渡船只都为木制摇橹船,直到解放后1963年,摇渡逐渐改为机轮渡船。

△ 上世纪六十年代渡轮

△ 上世纪六十年代渡轮

如今,宁波地铁2号线过甬江到红联的地铁即将通车,历经千年的轮渡也即将走进历史记忆。

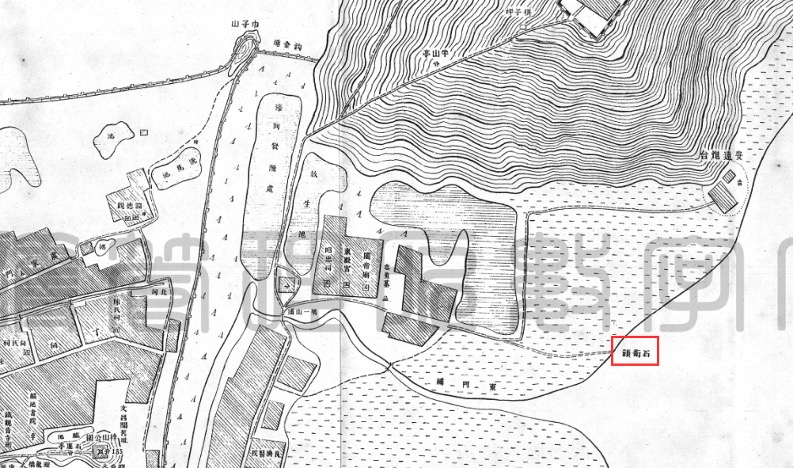

△石道头渡

甬江口两岸的渡口分布

据民国《镇海县志》记载, 从镇海的招宝山麓由东向西至白家浦曾经共有十一处渡口,第一个叫做石道头渡。位于招宝山下东门浦口,又称作石家道头渡。 相传因由石姓世居而得名。渡口与江南的金鸡山相对,原为大金鸡山下泥湾营驻军运送给养的专用码头,后被废弃。

△镇海部分渡口分布

△ 北拦江炮台(约1870)

再向西过来称作拦江浦道头渡,又叫镇大道头。位于“一鉴池”东面,淸道光年间建造。道头北原建有拦江炮台,与甬江南岸的“南拦江炮台”一起,扼守着镇海口,故名拦江道头,历来为军用码头,当年专为江南金鸡山炮台兵营运送给养之用。现今道头一带建有宁波港务局、港监、 三航四公司等单位的码头。往西是邵家道头渡,又叫舟山道头、金塘道头、新道头。 为明朝尚书邵辅忠建,位于现在的金塘道头东口,原渡口建有安澜亭,后拆除。再则为薛家道头渡,又名税关道头。位于渔丰弄东口,相传为明朝尚书薛三省建,淸时为税关码头,后废弃。第五为台下道头。位于养和弄南口。民国时,税关在码头岸上设髙台以瞭望和监视过往甬江的船只。码头设在瞭望高台之下,因此而得名。第六称:“大涉渡”,又名大道头利涉亭渡。位于大道头,始建于宋代。淸时,成为扼守关口的战舰停泊处,后为镇城来往江南的主要渡口。曾建有一凉亭,名叫利涉亭,因而渡口又名“利涉亭渡”。到了1981年,该渡口向西移位,原渡口已废弃。第七则称为县道头渡。位于今远望道头,建于清嘉庆年间, 曾筑有一凉亭,相传道头为县衙门专用,后谐音为远望道头。如今的镇海渡运站就位于此处。第八座称作“泥道头渡”,又名运石浦道头、二道头。位于胜利路东口,建于淸光绪六年,并筑有一凉亭。原是为筑海塘(海堤)运石料而在泥涂中延伸出去的简易道头,后来改建为五百吨级杂货码头。第九为练子道头渡,位于滚江弄南口,淸乾隆《镇海县志》记载,该渡口在清川门外。相传筑码头时,用铁链加固,因而得名。又据民国《镇海县志》记载,在鸦片战争期间,1 8 4 1年英军侵犯镇海,为防敌军战船进江,钦差大臣裕谦下令在渡口江面上用铁索撗拦,当时民众将此铁索喻为“滚江龙”。后来,“滚江龙”谐音演变为地名“滚江弄”。第十为济川渡,又名小道头。位于胜利西弄西口。淸乾隆 《镇海县志》记载:“即小道头渡,清川门外”,光绪年间筑有济川亭,后改建为军用码头。最后一座为白家浦渡。位于白家浦。民国《镇海县志》记载:“在小道头西”。现为宁波航运公司镇海船厂所在地。

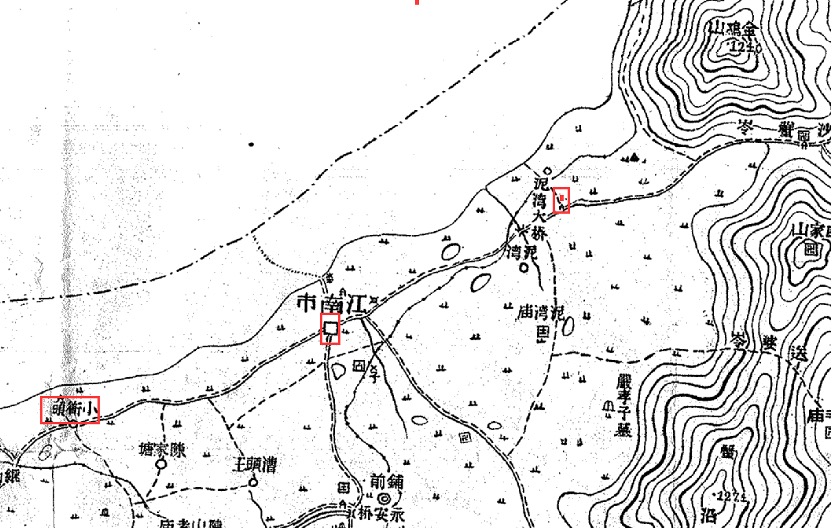

△ 江南渡口分布

在甬江的南岸,现属于北仑区地域,历史上有泥湾道头、江南道头、江南新道头和江南小道头四处渡口。现今,泥湾道头和江南道头已废弃,江南新道头已改建成镇海渡运站红联渡口。小道头渡口后改建成镇海汽车渡轮江南渡口,如今也早已废弃。

△ 江南(红联)渡口 (沃浩炯拍摄)

让江南渡让更多国人知晓的其实就是一篇由反清复明志士,文学家周容撰写的散文《小港渡者》:“庚寅冬,予自小港欲入蛟川城,命小奚以木简束书从。时西日沉山,晚烟萦树,望城二里许,因问渡者:“尚可得南门开否?”渡者熟视小奚,应曰:“徐行之,尚开也,速进则阖。”予愠为戏,趋行及半,小奚仆,束断书崩,啼未即起,理书就束,而前门已牡下矣。予爽然思渡者言近道。天下之以躁急自败,穷暮而无所归宿者,其犹是也夫,其犹是也夫!”

△镇海的东城门—镇远门(约1870)

全文的意思是:“在清顺治七年的冬天,我从小港出发想要进入镇海县城,吩咐小书童用木板夹好捆扎了一大叠书跟随着。当时西边的太阳已经落山,傍晚的烟雾萦绕在树头上,望着县城还有约摸两里路。于是问那江南渡口的摆渡人:“(我们)到南门时它还开着吗?”那摆渡的人仔细打量了小书童,回答说:“慢慢地走,城门还会开着,急忙赶路城门就要关上了。”我听了有些动气,认为他在戏弄人。快步前进刚到半路上,小书童摔了一跤,捆扎的绳子断了,书也散乱了,小书童哭着,没有马上站起来。等到把书理齐捆好,前方的城门已经上了锁了。我这时才觉得自己先前的做法不对而茫然自失,想到那摆渡的人说的话接近哲理。天底下那些因为急躁鲁莽给自己招来失败、弄得昏天黑地到不了目的地的人,大概就像这样的吧!”

这篇文言文的翻译,在全国各地的解释会略有不同。比如“小港”,很多会翻译成“小河港”。而不知道小港其实是一个地名,是一个小镇,也就是现在位于的戚家山街道的小港镇。作为本地人更能了解事情的详细经过,文章的开头写“自小港欲入蛟川城”,这应该确定了方位。从小港镇到镇海县城去。接着写“望城二里许”,此时位置估计是已经翻过了沙蟹岭,走在泥湾村附近的路上,远望镇海县城约二里地。来到了江南渡口,接着是“因问渡者”,可见渡者是停在江南渡口的船夫。小奚上岸赶往县城的“南门”,“南门”也就在现在的“南薰桥”,位置在镇海新华书店附近。就在这段约300米的路上“束断书崩”。可以想到周容是眼睁睁看着城门在前面合上门栓,而没有办法进入城内。整篇文章的思想是告诉人们做任何事情“欲速则不达”,在这里不再赘述。

周容(1619--1679)字鄮山,亦字茂三,是鄞州七里垫(位于如今的东部新城)周家人,世代居住在七里垫村。七里垫周氏,是当时众人皆知的书香门第。周容的曾祖父周尚文,学识渊博,德高望重,著有《松石集》;祖父周一骢是太学生;父周召,潜心理学,著述丰盈,门下有许多名士。周容在浓郁的文化氛围中成长,年少时就善于写诗作画。明朝灭亡后,抛弃了功名,从此以布衣诗人自居。有《春酒堂遗书》十二卷、《春酒堂诗话》等留世。周容在中国古代文学史上,是个值得一书的人物,他不仅有高尚的人格情操和气节,还集诗、书、画于一身,他的多篇作品如《小港渡者》、《芋老人传》、《鹅笼夫人传》等,至今仍收录在一些中小学的教科书里。

江南道头

写江南渡口的人有不少,笔者父亲的同学,如今旅居美国的孙逸萍先生曾经写了一篇“江南道头”以纪念其母亲及过去的岁月,情景感人,以作分享。

△ 红联渡(沃浩炯拍摄)

从下邵村(今属北仑区小港街道)的学达小学毕业后去镇海读初中,当年的下邵距离镇海县城有二十华里,无交通工具,进城只能步行,所以需要寄宿。我读书的学校叫辛成中学,也就是现在镇海中学的前身,我在1947年入那所学校,1949年上半年辍学,只读到初二上学期,后来读农校,没有读过数理化,以数理化初二上半年的水平靠自学考进复旦大学的。

那时候从下邵进城不但步行而且必须渡过甬江。宁波简称甬,甬江在镇海出海时江面变得十分宽阔。潮水起落,海风助威,风浪很大。这个渡口叫江南道头。渡船是手摇的木船,渡江很是惊险,如果发生意外在波涛汹涌的江心翻船别指望活命。

当年我才十三岁多点,从未离开过父母,这是母亲最担心的地方。为了安全最好少回家,但是孩子想家,一星期苦熬就是盼望一个周六的下午。就算风雨再大也挡不住回到温暖的没有在食堂的八仙桌上抢菜,可以在母亲怀抱里吃一顿舒心饭的家。我清楚记得多少次无论冬夏冒着江南常有的斜风急雨,撑起雨伞冒险渡江。但大多数回家的日子风和日暖,连跑带跳,心情奇好。关于摆渡,我相信现在已经没有这样摇船技巧的船夫了。那种木船比走河里的船大一点而深,船头是尖的,没有船篷。码头是一个伸入江面的石砌长斜坡,船可以随江水涨落而调节停靠的位置。船老大等够客人后收齐船资便叫大家坐好摇船出去。可是他并不直接把船摇向对岸,却是先沿江边逆潮流而上或逆流而下,顶着逆向的潮水很费力地摇撸。涨潮的时候朝向海里摇撸,退潮的时候朝向内陆摇撸,总之拼命地摇撸。船艰难地顶着江水走的很慢,很长时间才走出一点路。待距离江南道头已远,突然船头转向,指向江心,但见船像断线风筝一般快速地被江流抛向江心,尤其在退潮的时候好像被抛向宽阔的海面去了,飘去飘去!这时候不禁会担心飘到海里怎么办?人和船不由自主地在江心被汹涌的浪头抛扔,有时候船被抛进浪底,水面比船还高连江面也看不见了。船夫这时候拼命快速摇橹,看来惊险,但实际上船在向对岸斜向地靠去,水流的飘向和驶向对岸码头的位置最后正好吻合,就像计算过一样。这个过程只有几分钟,很快,船被从新控制,到达了江边平静的水流中安全地靠上了对面的码头。

母亲最担心这个地方,但周末放学的时候她不可能亲自来接我。周六下午很早放学了,我便急忙回家,一路有同路的同学,一般走到家时还没有天黑。这一晚是最快乐的时候了,充满欢笑和无忧,但是转眼便到第二天星期天了。天亮了,这时候有一点隐忧,还算高兴。到了午饭后就真的发愁了,磨噌,尽量拖时间。但是不能拖很久,最晚二点多钟必须走,否则到天黑就没有渡船了,而且太不安全。在每次回学校时,母亲总要毫无例外地送我走到江南道头,她要看着我上渡船,一直看我到达对岸,从渡船跳上岸,在遥远的视线中看见身影模糊的我走到看不见的时候才独自回去。这样一来一去,她半天要走40华里,每周如此。现在想想母亲当年的体力和精神实在无法想象。

1993年6月28日母亲在北京逝世。 7月2日我护送母亲骨灰回故乡奉化六诏村,特意从上海的十六铺码头坐轮船到宁波。由我邀请专门来北京护送母亲的亲戚都不知道我走水路的真正目的:想在1947年别了江南道头码头以后看一看再也没有来过的码头。再看一看,体会一下记忆中的妈妈送我过江后独自回家的背影。船从上海出发后在东海夜航,从镇海口进甬江的时候天刚蒙蒙亮,船上的客人还都在睡觉。对岸是那样安静,我早就等着这个时候,千万不能错过。我悄悄地爬起来走到甲板上,一个人寂寞地站在左侧船舷,期待着相隔46年后经过同一地点的这一刻。轮船飞快地破浪驶过,在昏暗的晨曦和路灯照耀下我看见了对岸的江南道头,近了又很快远去。46年了,我和母亲一样没有再见到这个留有我们母子无数足迹的地方。今天我带着母亲来了,当年母亲在码头上的嘱付已经远去,那个似曾相识的江南道头在我润湿的眼睛前模糊,而当年由母亲护送的那个欢乐和依赖的孩子现在反过来护送母亲回家而他自己也已经老了。