行摄中国:重识京杭大运河

丁永灿

作者丁永灿 李斌摄

古老神奇的世界,壮丽秀美的山河,人类赖以生存和发展的地球家园,常有山峦阻隔,陆路坎坷。运河的开凿让滔滔江河联袂,让重洋大海握手,让半岛地峡变为通衢,运河是改造自然、造福人类的智慧结晶,是人类文明的重要标志。 中国的大运河文化应该说是深植在每个中华儿女的身上,在孩提时期,小学课本中入有关于中国大运河的介绍。而我长大后一直工作生活在杭州的大运河边上,也常耳濡目染运河故事,但对运河的认识却是非常肤浅的,零碎的,都是一些支离破碎的片断。直到这次参加宁波作家艺术家的中国大运河采风考察活动,才对中国大运河的认识有了一个初步的梳理。 中国大运河位于中国中东部,地跨北京、天津、河北、山东、江苏、浙江、河南和安徽8个省级行政区,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。中国大运河的开凿始于公元前5世纪,7世纪完成第一次全线贯通,13世纪完成第二次大沟通,历经两千余年的持续发展与演变,直到今天仍发挥着重要的交通与水利功能。

中国大运河是世界上唯一一个为确保粮食运输(“漕运”)安全,以达到稳定政权、维持帝国统一的目的,由国家投资开凿和管理的巨大工程体系。它是解决中国南北社会和自然资源不平衡的重要措施,以世所罕见的时间与空间尺度,展现了农业文明时期人工运河发展的悠久历史阶段,代表了工业革命前水利水运工程的杰出成就。它实现了在广大国土范围内南北资源和物产的大跨度调配,沟通了国家的政治中心与经济中心,促进了不同地域间的经济、文化交流,在国家统一、政权稳定、经济繁荣、文化交流和科技发展等方面发挥了不可替代的作用。中国大运河由于其广阔的时空跨度、巨大的成就、深远的影响而成为文明的摇篮,对中国乃至世界历史都产生了巨大和深远的影响。

依据历史上的分段和命名习惯,中国大运河共包括十大河段:通济渠段、卫河(永济渠)段、淮扬运河段、江南运河段、浙东运河段、通惠河段、北运河段、南运河段、会通河段、中河段。申报的系列遗产分别选取了各个河段的典型河道段落和重要遗产点,共包括中国大运河河道遗产27段,以及运河水工遗存、运河附属遗存、运河相关遗产共计58处遗产。这些遗产根据地理分布情况,分别位于31个遗产区内。

因运河而兴的聊城

聊城古城夜景

聊城,是聊城,就是一座因运河而兴的城市。在明清时期被誉为“漕挽之咽喉,天都之肘腋”,为当时运河沿线九大商埠之一。日复一日、年复一年地缓缓流淌着的大运河,见证着这座城市的历史沧桑。流淌千年的悠悠运河,滋养润泽了世世代代的聊城人,也给这座城市带来了独特的文明与繁荣!

大运河自阳谷县张秋南五孔桥入聊城市,途经东昌府区、临清市,在临清市西北隅与卫河交汇,全长97.5公里,是京杭大运河的重要组成部分。元明清时期,会通河一直承担着南粮北运以及南北经济文化交流的重要作用,聊城也得益于京杭大运河漕运的兴盛,繁荣兴盛达400年之久。

“南有苏杭,北有临张”,是古人对京杭大运河沿岸四处著名商埠的描述,“临张”,即为聊城的临清市和阳谷县张秋镇。当时的临清钞关,税收居运河八大钞关之首,被誉为“富庶甲齐郡”。也正是这种盛极一时的繁华,使聊城成为当时运河沿线九大商埠之一。

聊城光岳楼侧影

京杭运河哺育了两岸地区的人民,也为聊城留下了众多美丽传说和历史遗迹。比如,有与黄鹤楼、岳阳楼齐名的光岳楼、建设精美的山陕会馆、清代四大私人藏书楼之一的海源阁、具有宋代建筑风格的舍利塔,宋、元年间的铁塔,全国著名的清真寺以及大码头、鳌头矶等名胜古迹。

聊城是一座行走在名著里的城市,古典名著《水浒传》《金瓶梅》《聊斋志异》《老残游记》中的许多故事情节,都在聊城展开。东昌毛笔、临清贡砖、东昌葫芦、木版年画、东阿阿胶、茌平剪纸……这些涵盖饮食、舞蹈、音乐、民间工艺品的非物质文化遗产,在这里得到很好地传承和发扬,也为这座有诗有远方、有梦有生活的文化之城更添灵动和韵味。

世遗、国保——山陕会馆

|

| 山陕会馆 |

聊城京杭大运河西岸有一处富丽堂皇的古建筑群,远看,琼楼玉宇,璀璨多姿;近看,雕梁画栋,金碧辉煌。 这就是全国重点文物保护单位—山东聊城山陕会馆。山陕会馆位于东昌府区东关双街古京杭运河西岸。坐西朝东,沿中轴线对称排列。是山西、陕西商人作为“祀神 明而联桑梓”集资合建的一座神庙与会馆结合的建筑群。整个建筑由山门、戏楼、夹楼、钟鼓楼、南北看楼、南北碑亭、南北大殿、春秋阁等组成。

聊城山陕会馆建成后,历史上先后进行过8次扩建和维修。维修所用木材多来自陕西终南山,工匠多来自山西汾阳府,建筑风格尽量体现其地方特色。其建成后百余年间,每年春节、端午节、中秋节都演戏以娱神。

聊城山陕会馆是历史上聊城商业发达、经济繁荣的见证。它集中国传统文化之大成,融中国传统儒、道、佛三家思想于一体。整个建筑布局紧凑,错落有致,连接得 体,装饰华丽,堪称中国古代建筑的杰作。它的石雕、木雕、砖雕和绘画工艺更是中国建筑艺术的精品,对于研究中国的古代建筑史、商贸史、戏剧史、运河文化 史、书法、绘画、雕刻艺术史以及清代资本主义萌芽因素的产生具有极高的资料价值和重大意义。

山陕会馆集精巧的建筑结构和精湛的雕刻艺术于一身,充分显于了古代当地劳动人民的智慧与才能,是中国古代传统宫殿建筑的杰作。陕西、山西两省在明清时代形成两大驰名天下的商帮,晋商与秦商。山西和陕西,一河之隔,自古就有秦晋之好的佳话。当时,山西与陕西商人为了对抗徽商及其他商人的需要,常利用邻省之好,互相结合,人们通常把他们合称为“西商”。山陕商人结合后,在很多城镇建造山陕会馆(也称西商会馆),形成一股强劲的力量。

夜访东昌古城

东昌古城城墙始建于宋熙宁三年(1070),初为土城。明洪武五年(1372),东昌平山卫指挥佥事陈镛改筑为砖城。城墙周长3.5千米,高11.7米,顶宽6.7米,基厚11.7米。内墙用三合土夯筑,外墙用砖石砌垒。城设4门,上筑门楼,外设瓮城。南、东、西瓮城为扭头门,南门东向似凤头,东、西门南向似凤翅,北门北向似凤尾,故名“凤凰城”。四城门楼皆重檐歇山,四角飞翘,东曰“春熙”,西曰“清远”,南曰“正德”,北曰“宣武”。明万历七年(1579年),城墙上又建垛口2700余个、敌楼27座;4城门楼更名,东曰“寅宾”,西曰“纳日”,南曰“南熏”,北曰“锁钥”。各个城门均有水门、吊桥。城东北角、西北角原有“望岳”“绿云”2楼。城高大坚固,易守难攻,大有高屋建瓴、睥睨四邻之势,又有“能陷不失的凤凰城”之说。

1947年1月聊城解放,为防止敌军重占,遂将城墙拆除。现仅存城墙墙基,并被辟为环绕古城的道路。光岳楼仍高高矗立于古城中央。以光岳楼为中心,向四面辐射,形成东西南北4条大街。4条大街向外延伸,依次有东、西、南、北4口、4门、4关。城区街道,经纬分明,垂直交叉,形成棋盘方格网状骨架。城区民居多为三合院、四合院,至今保留着白墙、灰瓦、坡屋顶的传统建筑风格。古城四周,由东昌湖环抱,东昌湖是全世界最宽,面积最大的人工护城河。古城以东,是运河城区,为明清时期发展起来的商埠区。这一带的街巷多布列在运河两岸,随坡就势,依河而建,大小街衢皆与运河相通,形成放射状骨架。其街巷今仍沿用原来的名称。如南顺河街、北顺河街、馆驿街等;沿河民居多为前店后居、板门小院。古城隔东昌湖与聊城新区紧密相连。从空中俯瞰,湖水像一幅巨大的缎带环绕古城,古老的大运河似玉带在古城区蜿蜒而过,铁塔、光岳楼、山陕会馆如明珠闪烁于城中湖畔。

大运河的心脏——南旺分水枢纽

南旺分水枢纽遗址

山东济宁南旺分水枢纽是整个大运河上最具科技含量的工程,为千里运河南北分水之咽喉,是中国大运河的心脏。南旺分水枢纽工程建成后,使京杭运河畅通五百余年,为国家做出巨大贡献。缘于此,从皇帝到民间,都对白英的贡献给予极高的评价。把白英封为永济神,荫封后代。在南旺陆续修建了以分水龙王庙为代表的颇为壮观的建筑群。乾隆六次南巡,每次都为该建筑群留诗驻词。毛泽东在了解南旺分水工程时,也曾发出由衷的赞叹。

南旺分水枢纽是明永乐九年工部尚书宋礼采用汶上老人白英建议修建的工程。首先在汶上筑戴村坝截汶水;然后开挖小汶河,使汶水至南旺分水口;接下来导泉补源,即收集疏导汶上县东北各山泉汇入泉河至分水;最后在小汶河入运的“T”字型水口修条石护坡,建分水拔刺(鱼嘴),使其南北分水。南旺分水枢纽疏浚三湖作水柜,建闸坝,调节水量,保证漕运畅通,堪与都江堰相媲美。 南旺分水工程,坝址选定合理,因戴村是遏汶河济运较为理想的制高点,符合水往低处流的自然规律,至南旺水脊分水,疏浚三湖。白英抓住了“引、蓄、分、排”四个环节,实现了蓄泄得宜,运用方便。该工程具有高度的科学性,是我国京杭运河史上的一个伟大创举。

南旺“引汶济运”水利工程,以漕运为中心,疏河济运、挖泉集流、蓄水济运、泄涨保运、增闸节流,科学地解决了引汶、分流、蓄水等重大复杂的技术和实践问题,从而保证了大运河畅通无阻。即使在今日,也仍不失为妙手之作,堪称世界水利史上的一大范例,具有永恒的研究和借鉴价值,其科学性和技巧性可与中国古代的灵渠和都江堰水利工程相媲美,其建坝设闸的原理和世界上著名的巴拿马运河以及我国兴建的葛洲坝工程都有相似之处,其历史的评价是“真令唐人有遗算,而元人无全功。”就连精通水利知识的康熙皇帝也褒奖说:“朕屡次南巡经过汶上县分水口,观遏分流处,深服白英相度全之妙。”民国初年,美国水利专家方维看到后曾无比敬佩地说:“此种工作当十四、五世纪工程学的胚胎时代,必视为绝大事业,被古人之综其事,主其谋而遂如许完善之结果者,今我后人见之焉得不敬而且崇耶。”

东土第一道场——汶上宝相寺

汶上宝相寺

我国有三个宝相寺,一个是云南石宝山宝相寺,一个是江苏常州宝相寺,再一个就是山东的汶上宝相寺。这三个宝相寺中,无论是规模、影响都当数汶上宝相寺为最。宝相寺初建时被就称作“北朝初胜,东土第一道场”

汶上宝相寺始建于北魏,唐名为昭空寺,宋真宗封禅泰山时驻跸汶上,御敕昭空寺为宝相寺。历经千年香火不衰,成为帝王将相、名流墨客观光礼佛之圣地,赫为齐鲁大地名寺宝刹。1994年3月15日在茸修八角十三层太子灵踪塔时,在塔宫内隐世八百余年的佛牙、舍利等141件佛教圣物,珍贵无比,特别是佛祖释迦摩尼佛牙显世,轰动全国,震惊世界。

中国运河之都——济宁

大运河流经济宁约230公里,由于有泗河、汶河等河流密布的优势,济宁具有开通运河的先天条件。地势起伏,水文地质条件复杂,水位不平衡,加之黄河冲淤等情况,使济宁成为了扼守运河咽喉的中枢地段。元明清三朝均在此设有最高司运机构河道总督衙门,济宁成为了声名显赫的“运河之都”。

现在标称“运河之都”的有二个城市,除了济宁,还有江苏的淮安。双方都有一定的根据和理由。在国家层面也没有承认或否决那个城市是运河之都。我以为,从历史角度来看,前期应该是济宁比较适当,公元1677年,总河衙门由山东济宁迁至淮安清江浦后,则淮安更为适当些。

大运河养育了济宁这方热土,也造就了济宁的辉煌。京杭大运河开通以后,济宁就成为“河渠要害”之地。自元代开始,济宁就设有管理运河的机构,到了清代,更把管理整条京杭运河航运事务的衙门设在济宁。作为国家运输动脉的运河,促进了济宁商品经济的繁荣,使济宁成为运河沿岸重要的工商业城市,也孕育了济宁灿烂的运河文化。李白、杜甫在此携手漫游,饮酒赋诗,评时论文;康熙、乾隆在此驻跸,题词作赋,留下众多的民间传说;无数的文人墨客为济宁繁华的城镇和秀丽的景色而留连忘返。

千古风流太白楼

太白楼李白塑像

太白楼李白塑像

2018年5月18日中央电视台“国宝档案”节目播放了一个“天下名楼——千古风流太白楼”的节目,专门介绍了山东济宁的太白楼。太白楼在中国一共有四处,分别是济宁太白楼、马鞍山太白楼、歙县太白楼和四川省江油市青莲镇李白故居太白楼。

四处各具风格,济宁太白楼肃穆沉静,马鞍山太白楼庄严辉煌,歙县太白楼古朴素雅。其中李白在济宁生活二十余年,日日在太白楼上饮酒赋诗,李白在此得到玄宗皇帝的征召,受到玄宗皇帝的赐还后又归于此。所以济宁太白楼与李白最为密切。太白楼作为中国历史文化名楼之一,悠久的历史始终见证着诗仙李白文化在济宁的传承,是一代代济宁人心目中的文化地标。

济宁太白楼,原是唐代贺兰氏经营的酒楼,原址坐落在古任城东门里(今小闸口附近)。唐代伟大诗人李白于唐玄宗开元二十四年(736)同夫人许氏及女儿平阳由湖北安陆移家至任城(济宁),居住在酒楼之前,“常在酒楼日与同志荒宴”。李白去世近百年时,唐懿宗咸通二年(861),吴兴人沈光过济宁时为该楼篆书“太白酒楼”匾额,作《李翰林酒楼记》一文,从此“太白酒楼”成名并传颂于后世。

宋、金、元代对该楼都进行过重建和修葺。元世祖至元十九年(1282)开凿济州河时,任城城池北移今址,明代初期城墙易土为砖。明洪武二十四年(1591) ,济宁左卫指挥使狄崇重建太白楼,以“谪仙”的寓意,依原楼的样式,移迁于南门城楼东城墙之上(就是现今的地址),并将“酒”字去掉,更名为“太白楼”,留传至今。

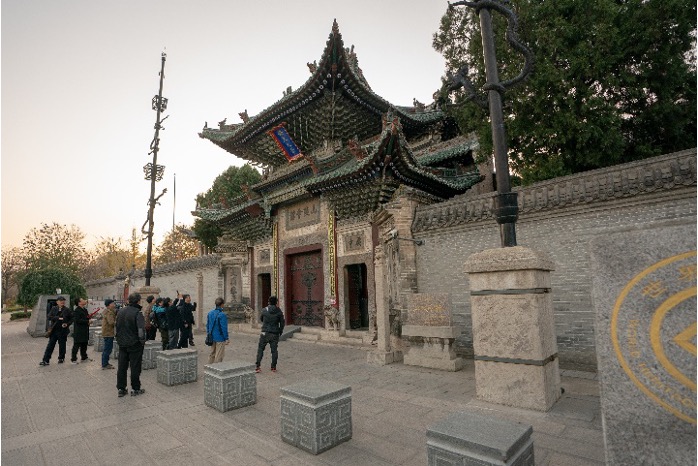

中国清真寺之最——济宁东大寺

济宁东大寺位于越河街道小闸口上河西街4号,坐落于京杭大运河畔,依河而建,故俗称“顺河清真东大寺”。全寺占地面积7200平方米,建筑面积4000平方米。始建于明洪武年间,迄今有六百多年的历史。明成化年间初具规模,清朝康熙、乾隆年间大兴营造,始具今日之规模。它与济宁西大寺、南京净觉寺、西安化觉寺、兰州桥门街大寺并称全国五大古建清真寺。现在济宁西大寺已经不复存在,现存的四大建筑中以济宁东大寺最为壮观。2006年经国务院批准,公布为第六批全国重点文物保护单位。

"活着的运河"——枣庄大运河

大运河枣庄段

京杭大运河枣庄段从微山湖烟波浩淼的东口,蜿蜒向东流经鲁南大地进入江苏入中运河,运河两岸经济的繁荣,造就了十里港湾不夜城,城市的历史变迁,水乡环境的保护和利用,恰恰留住了这里的水清流畅岸绿景美。枣庄运河,全长42、5公里,流域面积33528平方公里,始建于明朝万历年间。400多年来,台儿庄运河形成了丰富而深厚的运河文化。沿岸景点有:古运河老街、古码头、运河古民居、中和堂、古运河村落遗址、月河水上公园、十里港湾、运河大桥、二级船闸等。此外还有荆河、薛河等。运河有悠久的历史,时至今日,人们称其为“江北水乡,运河古城”。

枣庄段运河是京杭大运河唯一一段东西走向的航道,枣庄段运河与大运河一脉相承而又独具特色。枣庄是京杭大运河由北向南流经山东的最后一个城市。这个城市的台儿庄古城拥有运河上保存完整的遗产体系---3公里长的古运河河道,被称为“活着的运河”。台儿庄古城具有千年运河上最完整的运河文化遗产体系。台儿庄拥有京杭运河上唯一一处明清风貌保存完好的古河道、古码头,拥有最能体现明清运河沿岸居民生活特点的古村庄 —— 纤夫村,城内至今仍有一些古街巷、古民居、古商铺等古建筑。台儿庄历史上曾存有包括世界五大主要宗教及中国主要民间信仰的各类庙宇,如文昌阁、泰山娘娘庙、妈祖庙、清真寺、基督教堂等。台儿庄古城是一座南北交融、中西合壁最典型的城市。台儿庄地处南北过渡带,运河落差大,又是当时华东地区唯一的煤炭供应地、最大的瓜果梨枣集散地和最发达的民间制陶基地,徽商、晋商、浙商、闽商、粤商等各路商贾纷纷云集于此,定居经商,带来了不同的文化,使台儿庄成为运河文化的典型代表。

天下第一庄——台儿庄

台儿庄城楼

台儿庄古城,位于京杭大运河的中心点,坐落于山东省枣庄市台儿庄区和鲁苏豫皖四省交界地带。古城肇始于秦汉,发展于唐宋,繁荣于明清,有“天下第一庄”之称(清乾隆赐)。 古城占地2平方公里,11个功能分区、8大景区和29个景点,是中国国内规模最大的古城。为国家AAAAA级旅游景区,有“中国最美水乡”之誉。

台儿庄古城,被世界旅游组织称为“活着的古运河”、“京杭运河仅存的遗产村庄”。台儿庄古城内有古河道、古码头、中华古水城、台儿庄大战纪念馆、海峡两岸交流基地,与波兰首都华沙同属世界上仅有的两座因第二次世界大战炮火毁坏而作为世界文化遗产重建的城市。

台儿庄的特点体现在“中华古水城,英雄台儿庄”这一宣传口号上。首先,它是一座水城,是运河古城。台儿庄是一座独具特色的东方古水城。古邑中汪渠相连,水巷纵横,居民筑台而居,是标准的水城。老地图上18个汪和近百条水街水巷,水网密度超过苏州古城。康熙皇帝曾称赞台儿庄“风光与江南水乡别无二致”。其次,它也是一座英雄城市,它以抗战时期的台儿庄大捷而名震中外。1938年3月16日至4月15日,中国军队约29万人兵力抗击日军的进攻。取得了毙伤日军约2万余人的巨大胜利。它打击了日本侵略者的嚣张气焰,坚定了全国军民坚持抗战的信心。这次战役鼓舞了全民族的士气,改变了国际视听,消灭了日本侵略者的威风,歼灭了日军大量有生力量。此次大捷是中华民族全面抗战以来,继长城战役、平型关大捷等战役后,中国人民取得的又一次胜利,是抗日战争以来取得的最大胜利,也是徐州会战中国民革命军取得的一次重大胜利。

台儿庄是一座南北交融、中西合壁最典型的城市。因地处南北过渡带,运河落差大,各路商贾纷纷云集于此,定居经商,带来了不同的文化,使这里成为运河文化的典型代表。台儿庄汇集了八大建筑风格和世界五大宗教,拥有30多座庙宇,形成了三千里运河沿线独有的南北交融、中西合璧的鲜明文化特征。

台儿庄是一座英雄城市,它是因抗日战争时期的台儿庄大战而闻名于世的。至少我们这代人是在这次大战而知道台儿庄的。台儿庄会战是在抗战初期日军大举进攻和中国人民抗日怒潮的推动下发生的。当时,日军攻陷了南京急欲打通津浦,夺取徐州,然后循陇海线西进,取道郑州南下,占领中国抗战中心城市武汉。为了阻止日军的进攻,中国抗日军队发动了这场著名的台儿庄大战。1938年的3、4月间,战役先由滕县打响,经临沂附近战斗、台儿庄战斗,击败了日军的进攻。此役,中国军队摧毁了日军第五、第十二个师团之精锐部队,歼灭敌军两万余人,缴获大批武器和装备,这是中国抗战以来,正面战场取得的最重大胜利,它沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰,坚定了全国军民坚持抗战的信心。这次战役鼓舞了全民族的士气,改变了国际视听,消灭了日本侵略者的威风,歼灭了日军大量有生力量。

这组相片大部分摄自台儿庄战役的纪念场馆。通过这些相片使我们对台儿庄战役有个大致的了解,希望阅后我们能铭记这段历史,缅怀先烈,珍惜和平。

中国运河招幌博物馆

台儿庄古城中有很多博物馆,古运河博物馆、台儿庄古城重建展览馆、中国运河税史馆、大运河非物质文化博览园、中国运河招幌博物馆、青楼文化博物馆、台儿庄运河奏疏展览馆、台儿庄抗战主题雕塑馆、金瓶梅文化展馆、中医药文化馆等。 中国运河招幌博物馆则是其中比较有名气的一个。这个博物馆是由国家工商总局批准建设,总投资600余万元。博物馆对运河沿线的一些著名的中华老字号进行了场景复原,展陈了明清及民国时期的各式招幌500余件、招徕市声60余种,再现了过去京杭运河沿线地区,特别是台儿庄绚丽多姿的商业文化风情。这里有生动形象的人物模型,有充满古代生活气息的吆喝叫卖声,也有从全国各地汇聚而来的实物招幌。随着社会变化,经济不断发展,招幌文化日趋成熟与完善,成为历史上独一无二的文化符号,这里不仅能够直接的看到各个时代的特色招幌,了解相关的知识,也能品味到展品背后深厚的历史人文积淀。

商铺家家都有个招牌,今天咱们人人都识字一看就明白,可是过去人们大多都不识字,面对这些文盲顾客商家该怎么引导进门呢?台儿庄古城的招幌博物馆就能寻到答案。

这是招幌博物馆正门的一副对联,把传统商业的几种业态形式淋漓尽致地表述出来:宋邦沽酒帜高著,文君当垆凤求凰——楚人自夸矛与盾,唤头吆喝唱货郎。上联借用宋人卖酒狗恶酒酸,和卓文君当垆卖酒两个历史故事比喻了店商的高高在上,而下联则借用了自相矛盾的典故和磨刀剃头的响器比喻了摊贩和行商。比喻形象巧妙,令人称道。

这块板子可不简单,据说是世界上最早的印刷广告。

药铺的幌子简单,弄几个中药包挂起来就是了,旁边还画了只眼睛,就这样深情地望着你,告诉你我家有治眼病的药。

这种就是饭馆专用的罗圈幌,这幌子要是红色就是汉民馆子,这种蓝色的就是回民饭馆。

古代的招幌考虑到大多数的老百姓很少识字,所以除了汉子书写的招牌外多会同时悬挂食物或象形物作为招幌:譬如上图这一串串倒扣的碗就是当铺的标识。

运河与青楼文化

青楼本是指豪华精致的雅舍,有时则作为豪门高户的代称,如《晋书·魏允传》:“南开朱门,北望青楼。”豪华精致慢慢沾染了骄淫奢侈的味道,不知不觉间,青楼慢慢便偏指那些风花雪月的场所。唐代以后尤为明显,青楼好似烟花之地的专指,只不过多了一丝风雅气息而已。

具有悠久历史的中国大运河,从某种意义上来说也是青楼文化的一个载体。运河流域是中国经济、政治、文化的核心区域,在这条黄金水道上行走的人群,无疑是当时中国最有权势、最富有、最有文化的这个群体。而且限于当时的科技和生产力水平,交通条件有限,行程往往是积日累月,所以青楼成为他们精神文化的一个重要消费场所。这个话题涉及的时间之长、范围之广、内容之多,实在是我这个外行人所无法企及的。我也无力研究这个问题,这时只能是简单介绍一下台儿庄这个博物馆的情况,算是从一个侧面反映一下中国的大运河文化。

在清朝康乾盛世时台儿庄有常住人口5万多,流动人口10多万,随着流动人口的激增,青楼文化应运而生。据资料介绍当时台儿庄有各种青楼场所37座。

兰婷书寓就是由当时的一个名叫兰婷的高级艺妓开设的高级青楼。现在的这座兰婷书寓,就是在古城重建时按照当时的样子而建造。

南船北马,舍舟登陆

淮安运河一角

淮安,因淮河而得名,地处淮河、古黄河与京杭大运河交汇处。始建于宋代的镇淮楼,矗立在楚州老城,名称中寄寓着古代淮安人驯服淮河、“震慑淮河”的心愿。淮安市中心的大运河文化广场上,有一块“南船北马、舍舟登陆”的巨大石碑,诠释了人们对淮安运河枢纽地位的认识,记录着昔日人们借助运河往来南北的独特换乘方式。

漕粮与官盐的运输是京杭大运河的主要功能,明清时期大运河一直发挥漕粮北运、调配南北物产资源、维系国家繁荣稳定的重要功能。淮安也因运河之便,城市发展达到鼎盛,漕运总督与河道总督均驻节于此,“三城内外,烟火数十万家”,盐商巨贾云集于此,淮安成为了大运河沿线的漕运指挥中心、河道治理中心、漕船制造中心、粮食储备中心、淮北食盐集散中心。现在的淮安段大运河仍然是国家南水北调、北煤南运的主通道,是江苏经济发展的水运大动脉。

汉赋大家枚乘古里,毛泽东自幼爱读的汉代枚乘写的洋洋大赋《七发》。他很称道枚乘的文笔,写了一篇《关于枚乘〈七发〉》的文章,说其“文好。广陵观潮一段,达到了高峰。”

古镇形于春秋末期,距今已有约2500年历史,明清两代这里曾出过67名进士、123名举人、12名翰林,素有“进士之乡”之称。

一座与运河同生共长的城市

2500年前,吴王夫差在长江边上筑邗城凿邗沟,邗城就是扬州的幼时,邗沟就是大运河的童年,两者可谓是“青梅竹马,两小无猜”。这一城一河,相依相伴了2500多年。这期间座城在不断的成长壮大,这条河也在不断的拓展延长。

隋朝时,炀帝杨广为下扬州观琼花,以洛阳为中心连通天下水道,北至涿郡南到余杭,形成了隋唐大运河。隋炀帝顺河南下,三下扬州,最后亡于扬州、葬于扬州。

唐朝盛世漕运开始兴旺发达,扬州成为大运河上首座运转枢纽,成为四方商贾云集、八方物资汇集的宝地,在这儿更有历代著名文人墨客留下的大量的诗文名篇,如李白的“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”;杜枚的“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”;刘锡禹的‘\\\\\’沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”;陆游的“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”;王安石的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”......这些千古名句,描绘了古代扬州曾经有过的“歌吹沸天”、极尽繁华的辉煌时代。

明清两代,京杭运河达到鼎盛时期,其经济功能发挥到了空前的程度,扬州城也因此发生了重大变化,修筑新城,城址再次南徙,扬州成为濒临运河和长江的大都市。清代“康乾盛世”时,盐运和漕运的发达使扬州又一次进入鼎盛时期。

虽然以前也曾数次到过杨州,但都没有这次印象深刻,启发多多。为了更好地体验这座运河之城的魅力,考察期间我还专门租了辆自行车,寻访了一些计划外的遗迹遗址,收获良多。

从淮安到杨州,首先映入眼晴的就是这条大运河

我们下榻的宾馆旁边有个御码头,是当年乾隆皇帝南巡时上岸登舟的地方

个园是中国四大名园之一。它既是杨州繁华昌盛的标志,也是大运河盐运历史的见证。

天宁寺行宫遗址。天宁寺早期规模宏大,南宋宋高宗为躲避金军南下,匆匆离开汴京来到扬州,随行全部驻扎天宁寺。元末遭点火破坏,明朝洪武十五年重建,占地6000多亩。隋炀帝、康熙、乾隆南巡时,都多次入驻天宁寺,现为世界文化遗产。

伊娄运河北起高旻寺南至瓜州长江口,全长12公里,是全国重点文物保护单位。

《嘉庆瓜洲志》上说:“瓜洲虽弹丸,然瞰京口,接建康,际沧海,襟大江,实七省咽喉,全扬保障也。且每岁漕舟数百万,浮江而至,百州贸易迁徙之人,往返络绎,必停于是,其为南北之利,讵可忽哉?”瓜洲之形成最早是在汉代,在江中涨有沙碛,形如瓜,故曰瓜洲,对面与镇江相望。据《名胜志》载:“瓜洲昔为瓜洲村,扬子江之沙碛也,或称