宁波海上丝路与浙东大运河

杨古城

|

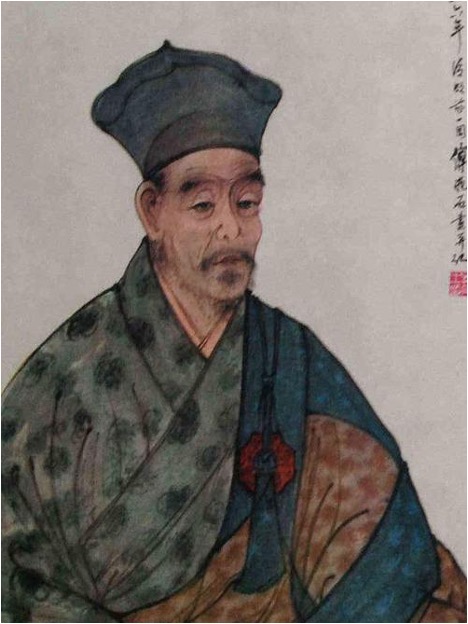

作者杨古城照

宁波海上丝路最重要的特点是运河与海洋的系连。浙东运河现称杭甬运河,西起杭州萧山西兴码头,经绍兴、宁波至镇海口出海,全长239公里,沟通了钱塘江、曹娥江、甬江之间的宁绍平原东西向和南北向水系脉络。在历史发展过程中,浙东运河逐渐与京杭大运河融合,成为中国大运河的重要出海口。它把传统意义上的京杭大运河向东延伸人海,为千年古运河提供了一条便捷的出海通道,向海外输出大量的华夏文明。又通过海上丝路,引进海外各国优秀科技和文化。千百年来,海上丝路与浙东运河承载着时代的舟舸,驮负着历史的责任,孕育出灿烂辉煌的浙东文明。

一、海上丝路佛教文化交流催发浙东运河的生机

朝鲜半岛上高丽国和明州的佛教文化交流,隔海相望,早在唐代已开始,如唐鄞县大梅山法常禅师传法于新罗僧迦智此后的中国五代时期(907-960),偏安于长江以南沿海的吴越,三世五主皆崇信佛教,仅明州六邑(鄞县、慈溪、奉化、象山、舟山、镇海)就建有佛寺276所,明州(鄞县)城内就有佛寺26所,因此受到崇信佛教的高丽王的崇慕。933年4月,吴越王钱镠死后,高丽国太祖王建派了太仆卿李仁旭(或李仁日)一行渡海后在明州上陆,又从浙东运河去杭州吊唁。这是高丽与浙东从海途经运河较早的记载。982年,吴越纳宋后,宋太宗赐明州传教院为“宝云寺”,高丽王子义通渡海后在明州宝云寺传天台法门,开创明州弘传天台宗法,成为天下讲宗十刹之一。北宋熙宁七年(1074),吴越王的“国师”法眼宗二祖天台德韶,住于天台山白沙寺,广开法门,接引群品。高丽“遣其臣金良鉴来言,欲远契丹,乞改途明州参学”,派36人前来受法。这些学问僧先后从运河往返明州、杭州,回到高丽,“各化州诣阈”。此后,高丽正式要求改明州渡海入境后登陆走浙东运河进京,明州就正式成为宋朝与高丽文化和商贸往来的门户。宋朝廷规定由明州登陆,然后由浙东运河进京朝拜。据史料载,宋代明州航海至高丽达30次,高丽遣使到明州有37次, 往来达5000人。

两宋对日、对高丽和对南洋诸国的贸易和文化交流,也从明州登陆循此路往来。如《宝庆四明志》卷六载:“熙宁二年(1069)…高丽欲…由泉州路入贡,诏就明州发来,自是王徽、王运、王煕修职贡尤谨,朝廷遣使亦密往来,率道于明。”到明州后全程走的都是浙东运河水路。直到中国明洪武二十五年(1392)高丽改国号为朝鲜,朝鲜与宁波海上往返仍很频繁,其中崔溥用当时朝鲜流行的毛笔书写汉文《漂海录》,最早直接记录明代时海途遇险和经浙东运河两岸的风士人情。

二、朝鲜崔溥、崔斗灿的海难与浙东运河风情

朝鲜崔溥(1454-1504),字渊渊号锦南,全罗道罗州人。24岁中进土第三,29岁中文科乙科第一,33岁中文科重试乙科第一。历任校书馆著作、弘文馆校理,官及五品。明弘治元年(朝鲜成宗十九年,1488)九月,被派往济州任职。第二年(即1489年)闰正月初二日,崔溥从济州渡海返里奔父丧,不幸遭遇暴风雨袭,在大洋漂流14昼夜,偕同船42人,九死一生终于漂流到中国台州三门湾西岸临海县狮子寨辖地登陆。崔溥一行43人,因有倭寇嫌疑,被送至海门卫桃渚所。经初步审问、几经当地军民救护,在宁海至奉化县境内走古驿陆路。进人到宁波府,从奉化南渡过江,途经鄞县、慈溪、余姚沿浙东运河上杭州、北京,转道回国。崔溥在中国逗留了135天,行程8000余里,见闻广博。回国后应国王之命,用汉文以日记体叙写了这段经历,名为《漂海录》。该书记载了崔溥乘船沿南塘河从宁波城南的长春门人城,过月湖、出西门到西塘河(崔溥文中写成姚江),再由西塘河过望春桥、高桥(崔溥称西镇桥),到大西坝,由大西坝进姚江,随即又过坝(小西坝),进入鹳山河、再从慈溪县大东门(现江北慈城镇),过德星桥、出大西门,又进入慈溪江,宿于江中。这条浙东运河的重要支流是浙东航运主道。他们是从西塘河经过旧慈溪县城的慈溪江,再进人姚江的主流。

村 村 |

日本江戶時代的佛教建築模式资料照片

《漂海录》中有关从宁波到上虞的日记如下:

二十九日下午,来到奉化江边,“有鼻居舸绕岸列泊。勇(护送官千户翟勇)引臣等乘其过石桥十三,行二十余里江之东堤,闾阎扑地。其西南望有四明山。山西南连天台山,东北连会稽、秦望等山,即贺知章少时所居也。棹至宁波府城,截流筑城,城皆重门,门皆重层,门外重城,水沟亦重。城皆设虹门,门有铁扃,可容一船。棹人城中,至尚书桥,桥内江广可一百余步。又过惠政桥、社稷云。凡城中所过大桥亦不止十余处,高宫巨室,夹岸联络,紫石为柱者,殆居其半,奇观胜景不可殚录。棹出北门,门亦与南门同。城周广狭不可知。府治及宁波卫、鄞县治及四明驿,俱在城中。至过大得桥,桥有三虹门。雨甚,留泊江中。”经考证,崔溥一行离奉化到奉化江过渡,才真正见到浙东平原水乡秀丽。江之北即今之北渡村,村南紧依奉化江,村北紧靠南塘河,渡口之南有过船堰坝,翟勇带着43人在此雇乘南塘河客船,一路过十三桥,至宁波府南门。船从南水关进人城内月湖。然后又悄然经尚书桥、惠政桥、出西门水关,进西塘河、过大卿桥,因天黑又雨,夜宿西塘河船中。

但崔溥记载中错将西门大卿桥记为大得桥”,其余都与当时宁波城内外水系交通相符。第二天,崔溥一行继续,文中写道:

二月初一日过慈溪县。沿姚江而走,经过新清桥、进士乡,到宋石将军庙。“自府城至此十余里间,江之两岸市肆、舸舰坌集如云。过此后,松篁橙桔夹岸成林。又过茶亭、景安铺、继锦乡、俞氏贞节门,至西镇桥,桥高大。所过又有二大桥,至西坝厅。坝之两岸筑堤,以石断流为堰,使与外江不得相通,两旁设机械,以竹绚为缆,挽舟而过。”此处指经过西坝和西玙乡之新堰两处“济挽官船”的堰坝。再经过新桥、开禧桥、姚平处士墓,到达慈溪县。“棹人其中,有经元门、钟英门、都堂里门、都宪桥、进士门、德星桥、宝峰门,至临清亭前少停舟。夜,又溯江而北,至鸡报,泊于岸待曙。而问其江,则乃姚江也。江边有驿,乃车厩驿也。

崔溥记载的慈溪江,也是开拓于浙东运河的黄金时期宋代。南宋淳祐六年(1246),为了避免潮汐影响,宁波地方官吏组织人力,在原有天然河道基础上进行疏浚开挖,开通了慈江—中大河航道,这条直到达镇海口的路径多了一条相对安全的河道。这也意味着船只过丈亭以东河道,可以选择不经过姚江、用江这两大潮汐江人海。宋《宝庆四明志》载:丈亭至宁波府北入海称“小江”,贯慈溪县。而“出东郭至西渡(大西坝)会于大江”。“因大江乘潮多风险,改舟行由小江过境。”可见宋代已成定制。

宋刹子港,即明清称营山浦、官山江或鹳山江、管山江,是沟通慈江和姚江的一条直河,由宋丞相制使吴潜于南宋宝祐五年(1257)买民田开挖而成。当年还在刹子港的南端建有一座小西坝,隔江与鄞县的大西坝对接,船只拖过大西坝后便可经由便捷通道西塘河直接进入宁波府城。

崔溥一行从慈溪江经过车厩驿、姚江驿、江桥,至余姚县,到下新坝,过通明坝,挽舟逆上至上虞江。避开了车厩至大西坝这一段姚江多旋涡、流沙,且有潮汐、曲折复杂的航道。经余姚后,崔溥文中继续写道:

初二日过余姚县。“发船溯西北而上。江山高大,郊野平铺,人烟稠密,景物万千。日夕,过五灵庙、驿前铺、姚江驿、江桥,至余姚县。江抱城而西,有联锦乡、曹墅桥,桥三虹门。又过登科门张氏光明堂,夜三更到下新坝。”“又挽舟过坝”,经过一座大桥。天将曙时,又挽舟过中坝,到上虞江。

初三日,崔溥一行过上虞县。穿桥过铺,至曹娥驿,过萧山县……,“至西兴驿,天向曙矣”。初六日,渡钱塘江, 到达杭州……

从文中可知,宁波地处浙东平原水乡,自古河网密布,有“三江六塘河,湖居城中”之说。城南南塘河和城西西塘河和月湖,沟通了南北大运河与出海口,承担了古代宁波与中国内陆地区与海上丝路的系连,起到了不可估量的作用。

此外,继崔溥《漂海录》330年之后,清嘉庆二十三年(朝鲜李朝纯祖十八年,1818)四月八日,朝鲜人崔斗灿从济州大静县下海返家,两天后遭遇风浪,在海上漂流16天,二十六日在中国浙江宁波府定海县境获救登陆。五月一日自定海海边出发,次日到定海县城。十五日离开定海,二十一日到达浙江省城杭州,从宁波至杭途中四天。六月九日自杭州出发,七月二十二日到北京城。行经运河全程共43天。滞留北京25天后,八月十七日起程回国。十月三日渡鸭绿江回国。他写的《乘槎录》一书中,从浙东定海、宁波出发东到杭州,也是在中国吏员的陪同下,沿着浙东运河,重走崔溥路,前往省会杭州。如过慈溪县,“沿河村落率皆粉墙石门,极其宏丽。或士大夫游观之所,或商贾贩鬻之场也。树竹之饶,芦荻之胜,诚水国之物色也。又有桔风桥、吉庆桥,所谓二十四桥也。皆夹河起梁,筑石为桥,瞥眼之顷,虽不悉其名目,如是者不知几许所矣。每桥傍有高楼杰阁,陆机所谓‘飞阁跨通波\\\\’者也。又以冶容长袂,当垆卖酒,唐人所谓‘二八大堤女,当垆依江渚’者也。”

崔斗灿在杭州就遇到了漂流到太平府的八位济州人,在北京朝鲜馆舍中遇到了漂到苏州的十二位济州人。清道光十一年(1831),朝鲜的谢恩使在北京也曾遇见漂到福建的九位济州难民。这些人都是沿运河北上回国的。

三、中日文化交流中的宁波海上丝路和浙东大运河之缘

|

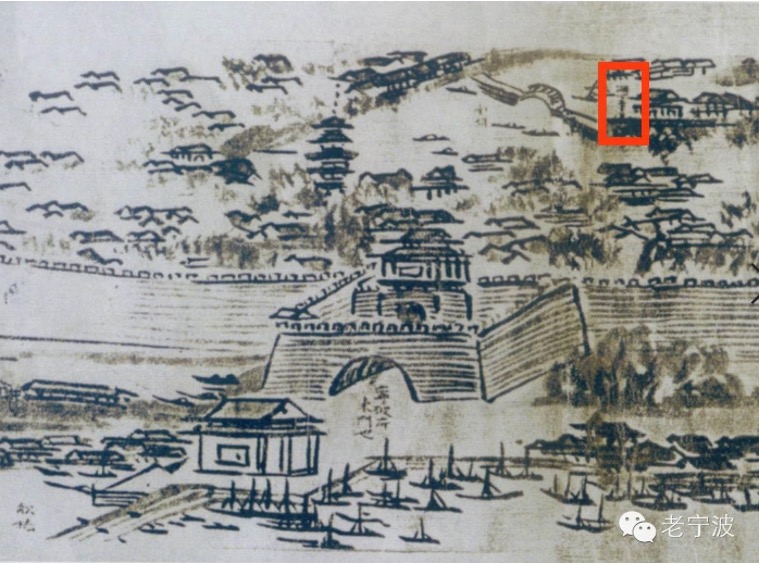

宁波城防图(来源宁波旧影)

浙东运河宁波段也是古代日本使臣、僧侣来华最重要的通道之一。到了唐朝,明州成为中国的大港之一。浙江地区经济文化迅速发展,既是鱼米之乡,又是建造唐舶之所,越窑青瓷产地,为海外贸易的发展奠定基础。明州成为日本遣唐使主要登岸港之一,近一半在明州往返。遣唐使到明州后,在此办理入京手续,官员从运河入京送公文,批文需时数月。而民间海外贸易便捷,日本著名学者木宫泰彦在《中日文化交流史》中,对782—1191年间的往来作了统计,明州人张友信、李邻德、李延孝、李处人等商团由明州启程渡海,来往于日本达百次之多,平均三年往返一次。他们带去大量的丝绸瓷器、经卷、佛像、书籍、药品出售,贩回砂金、水银和锡。明州也和新罗、环王(越南)、室利佛逝(印尼巨港)、占卑(苏门答腊)等国商人通商。丝绸、陶瓷远销海外,易以诸国的砂金、黄铜、人参、药材、香料、珠宝、象牙、犀角等珍品,再转销各地,最重要的贸易流通,就靠这条海上丝路与浙东运河的系脉。

唐末、宋以来,由于杭州湾和长江口的浅滩和潮汐影响,更多来自日本、高丽等国的商贾、僧人大多选择走海路从明州登陆,并由浙东运河这条水路捷径进入南北大运河杭州段,然后北上沿京杭大运河进入中原地区。明州港在很长一段时期内,成为朝廷指定的专通日本、高丽的著名港口。元至正《四明续志》称南宋庆元年间,“凡中国之贾高丽与日本诸善之至中国者,唯明州一港”。

|

宁波天童寺资料照片

两宋时,北方的外贸港先后为辽、金所占,或受战事影响,外贸大量转移到明州。宋代曾迁两浙路市舶司于此,或同时于“杭明广三州置市舶司”,通称“三司”。南宋建都临安(杭州),明州与之靠近,外贸地位更形重要,因进口货物增多,往往一时不及转运,还建了市舶库(今宁波鼓楼旁),与日本的友好往来和通商贸易也有发展。日本木材价廉物美,进口甚多。与閣婆国(爪哇)、占城、勃泥、三佛齐及真里富国(柬埔寨)等各国都有通商交往。阿拉伯商人来明州渐多,因而建造“波斯馆”,专门接待阿拉伯人。他们长期聚居的街巷称波斯巷,附近建有清真寺。两浙路丝绸生产规模大、技术精、品种增多,浙南龙泉窑、湖南长沙窑举世闻名,雕版印刷技术在全国名列前茅,这些产品不少通过浙东运河汇集明州(庆元府)后远销海外

明代永乐元年(1403),设提举市舶司于宁波后,还设“安远驿”接待外国使节,同时又设“高丽馆”“波斯馆”“红毛馆”(在镇海)接待贡使,在月湖有“四明驿”专门接待日本贡使,在奉化江畔有“日本船津”。在明代日本画家雪舟绘《宁波府图》中都可找到位置。

四、日本画圣雪舟渡海与运河入京的历史画卷

日本雪舟,名等扬,日本室町时代后期的画僧。应永二十七年(1420)生于日本备中国赤浜村(现在冈山县总社市)平民小田氏家中。10岁左右时,他被父亲送到家附近的宝福寺出家,从此走上了禅僧之路。其后,进京入五山第二名刹—相国寺,从春林周藤参禅,并随周文习画,他仰摹中国象山籍禅僧天宁楚石“雪净舟动”禅语,而以“雪舟”为号。明成化三年(1467),雪舟四十七岁。这年,室町幕府、大内、细川连手筹划了三艘贸易船,打算出发到大明国。幕府使节以正使天与清启为首,一行人搭乘幕府准备的船;以幕府副使桂庵玄树为首,同行者是相国寺禅僧、商人等。这三艘船正是“宣德条约”期间的第四次勘合贸易船。桂庵玄树是山口僧人,也是雪舟友人,而相国寺禅僧中,也有不少雪舟过去的同伴,理所当然,雪舟搭上了这所大内的贸易使船。三月,遣明船浩浩荡荡地自博多港出发,一路朝明国前进。三艘船内都装载了众多日本盔甲、日本刀、扇、漆器屏风、铜、硫磺、砂金等。这些物品,美其名是“进贡品”,实则是贸易商品。贸易船归国时,再从明国带回生丝、锦缎药材、香料、画、佛具、铜钱等。雪舟在宁波滞留了约一年,到处留下足迹。这一年,他在宁波府(鄞县)与当时的官员、文人雅士和书画家结下知交,其中有著名的画家金湜和丰坊。雪舟更在禅宗五山之的太白山天童寺获得名誉,即天童寺第七十二代住持、无传嗣禅师赠予的“天童寺第一座”称号(禅堂首座)。天童寺位于浙江省四明天童山,宁波府东方三十五公里处,雪舟来往于天童寺与宁波府时,都利用东塘河、南塘河水路。在宁波府逗留时,大多投宿于城内清境寺与天

|

宁寺。画下了宁波府附近的山水风光,如《育王山图》《四季山水图》《宁波府图》等。数月后,雪舟一行接到北京的允准入京敕命后,在望京门外乘官船,沿浙东运河经慈溪、余姚、绍兴、杭州、镇江、南京,一路北上,边走、边看、边画,来到北京。这时,日本幕府所派遣的回程船还未抵达。根据《皇明宪宗实录》记载,日本幕府正史天与清启一行人是十一月才抵达北京。这是因为一四六七年日本京都爆发了“应仁之乱”,致使正使所搭的幕府船临时延期出发。

日本画圣雪舟-资料照片

雪舟一路又画下了《绍兴府图》杭州西湖、太湖、苏州、扬州等图,后来又在北京,他受邀为礼部姚尚书画了大幅壁画,极受器重,明宪宗赐“天童第一座”。在他下榻的会同馆又结识宁波籍画师詹仲和。他在北京能自由出入皇家画院,跟李在、长有声学“设色之旨和破墨之法”。入秋返回宁波时,依据大运河水路入京往返的录画,创作画成了十余米长卷《唐山胜景图》图,图中含《镇海口图》《宁波府图》《绍兴府图》等。翌年月,西南风起时,才离开滋养他近两年使他的禅学和画艺更成熟的这块土地。雪舟等扬离开宁波归国,先后在大分、山口,专门创作水墨山水画。代表作《四季山水长卷》《天桥立图》将中国山水画形式注入民族感情,又用柔和的民族感情,将日本的实景山水表现得亲切动人,创造了具有日本特色的水墨画,即汉画。其他作品还有《秋冬山水图》《破墨山水图》《慧可断臂图》《四季花鸟图屏风》等。1956年,为纪念雪舟逝世450周年,维也纳世界和平大会通过决定公认他为世界文化名人。

五、浙东运河入海的三条航道

作为中国大运河重要组成部分,著名历史地理学家陈桥驿先生认为,在南宋,浙东运河就是南宋王朝的生命线,由朝廷直接管理,宁波建有“市舶司”。当时,杭州与绍兴宁波及台温公文、贸易、军事、文化联系、及与海外联系都是靠浙东运河在起作用。到了明代,宁波更成为对外开放的重要口岸,许多海外商客都是通过浙东运河深入内地。历史上,宁波作为大运河的南端,一直与著名的“海上丝绸之路”相连,实际上承载着对外交往的厚重文化。

元至正《四明续志》提到,南宋庆元年间,明州从海外输入的商品已达160种,而元朝从宁波进口的贸易品种达220种之多。在明初之后,至少对日本的朝贡贸易仍然是从宁波市舶司上下岸,经过浙东运河,往来于南北大运河京杭段的。这点人所共知,无庸赘言。需要补充说明的是,即使到由于海禁和倭寇侵扰,对日贸易基本上停止的明代中晚期,浙东运河作为南北大运河的组成部分,还一直为政府漕运、盐运和民间贸易、士人往返发挥着重要作用。如明嘉靖四十五年(1566),苏州名士王稚登前往慈溪、宁波,致悼“青词宰相”袁炜,浙江慈溪人。复至宁波城内外访游,就是从苏州金阊门出发,进入南北大运河京杭段,经杭州走浙东运河这条水路,然后又是由此返航的。如到“上虞县, ……十里中坝,十八里下坝,滩声下碛,怒如惊涛; ……四十里夜半过余姚,舟中大热。廿六日大热,八十里入慈溪县。……廿八日别袁君,欲入郡, ……舟人报乘潮乃行,十五里小新坝,二里大新坝,二十里夜泊宁波西门。…六月……初七日……诸君待良久,冒雨解维,二十里送至坝上。……初八日雨,姚江增阔数尺。……初九日大雨,……舟师颜色如土,夜过中坝,水高一丈, ……舟人耶许沸地。……初十日雨晴,……过曹娥,……暮抵绍兴郡。……”

浙东运河(宁波段)地处宁波平原,具有典型的江南水网格局特征,即自然江河利用与人工塘河建设并行共举,农业水利与水运交通一体开发。

从浙东运河线路看,浙东运河(宁波段)主航道除利用甬江、姚江这两条通海自然水系外,还有约80公里人工开掘整治并与主航道组合的运河航道复线系统。它们包括从余姚云楼乡窑头至下坝(亦称下新坝)的十八里河。这段河道开挖于明代永乐年间,它与四十里河及姚江西段的四明江组合,原是浙东运河进入宁波段的主线。另一处是五夫长坝以东全长12公里的虞余运河余姚段,这段河道是利用当地的湖泊、沼泽,经人工整理后形成的运河,后称为甲线。

|

东钱湖莫枝堰电力车坝遗迹。(桑金伟摄)

姚江出余姚城后,在郁家湾与旧慈溪县交界,流经丈亭古镇,与慈江交汇形成丈亭三江口,古时这段姚江又称为丈亭江,设丈亭渡和南渡以通往来。在丈亭,运河又分两线,即丈亭三江口至慈溪县城的慈江,在姚江之北称后江,主流姚江在南称前江。还有一处人工河道为慈江经中大河到镇海的河道,基本就是现在从丈亭经旧慈溪城南到镇海的浙东运河乙线航道,总长49公里,为滨海的镇海沟通浙东运河人京通海的主航道。这段河道在南宋淳祐六年(1246),由制守颜颐仲会合鄞县、定海、慈溪三县之力,共同疏浚开拓,不妨称为“北线”或“镇海线”。

此外,从浙东运河车厩连接丈亭慈江经慈城(原慈溪县城南)南面慈江再人经姚江到宁波城三江口,可称“中线”。光绪《慈溪县志》记载:“后江旧直贯县城,由聪马桥出东郭至西渡(即姚江北岸的小西坝),又与大江(即前江)会,今由太平桥、三板桥、夹田桥贯东乡”。慈溪县城南面这一段连接丈亭的慈江,在旧慈溪城南折向南的直江,直贯姚江的河道叫管山江。旧时从京、杭、苏、绍兴、余姚来客商货物直接在可到三处终点。即镇海、甬江三江口码头、鄞西西塘河西门望京门。从岭南、福建等地以及日本、高丽来的海船,在明州驻泊或换船,本地物产贡品就是取道运河,昼夜兼程运往内地和京城的。

而浙东运河明州府余姚江之南人工内河西塘河,它是古浙东运河的又一末段,从姚江大西坝进入西塘河,终止于宁波城西望京门,或称“南线”。如去南乡或奉化、台温的客商货物,还可经宁波城内水系或护城河进入鄞西、鄞南水系,与往南、往东的水陆通道衔接,完善了古代宁波浙东大运河的枢纽作用。造福了浙东乃至海外的物质文明和精神文明的发展和交流的使命。

宁波海上丝路与浙东运河(宁波段)的沟通,在近二千年不断得到拓浚和利用。到达宁波的内河航船,一般从宁波东渡门外的三江口换乘海船经甬江出海。同样,外来海舶改乘内河船,经浙东运河与南北大运河对接,因为一条迳通向海洋的浙东运河,改变浙东曾经被称“蛮夷”之地的命运,改变了宁波长期以来偏处一隅的封闭状态,而崛起为生气勃勃的东方大港和书香名城,成为海上丝路著名的启航岸和目的地。

【作者简介】杨古城,文物保护专家、自由撰稿人。