向日葵:人物的奇遇和文学的奇遇 --读罗马尼亚作家毕特尔的《毫无意义的奇遇》

谢志强

每个人每一天都可能会有奇遇,关键在于是否能意识到。我的工作室,离窗前四米远就是大运河。我每日三次要走过大运河旁的广场。退潮后,埠头的台阶上有一条鲤鱼,可能是放生鱼,像潜艇搁浅,我看着它侧身拍打着返回大运河。我起步,发现一只蚂蚁像乘公交车一样,正往我鞋里钻,我想象它跟着我回家……我把它抖下来,因为它的家在附近的树林里。转身,我看见鹅卵石步道上有两只斑鸠,我心里念叨:不要怕,不要飞。仿佛我把奇遇的喜悦放在它飞或不飞概率上,如同赌运气,我以不打扰的姿态,边走边瞅,斑鸠只是离开人走的道,竟不飞。我走了不到十几米,回头笑了,好像我取得了它们的信任。

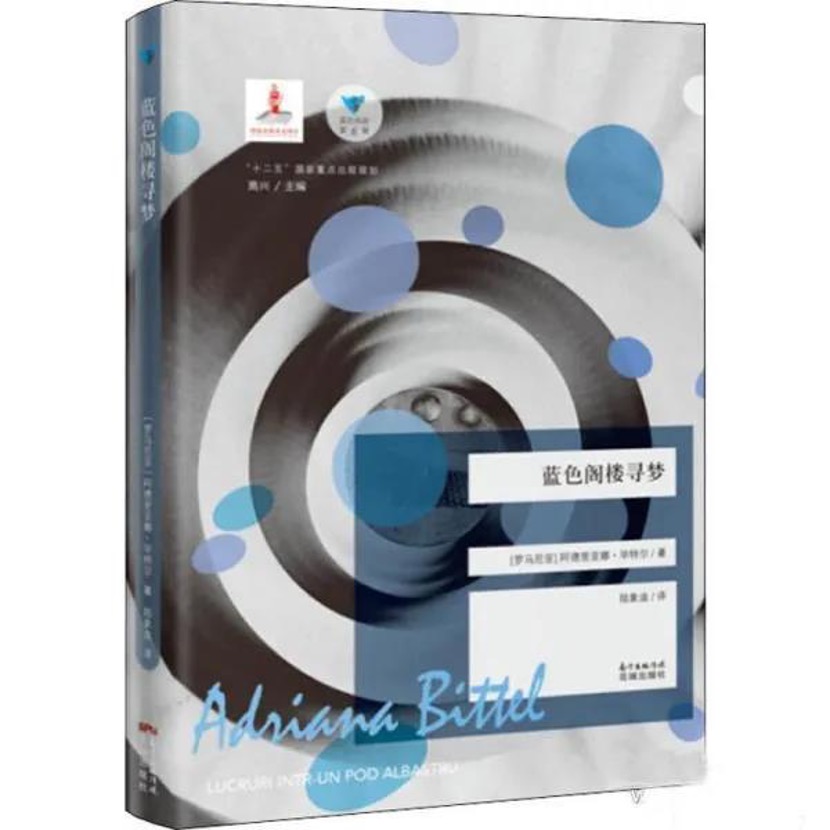

这就是我日常生活中的奇遇。所以,我遇见罗马尼亚作家阿德里亚娜·毕特尔的小小说集《蓝色阁楼寻梦》,觉得自己很幸运。这是一本关于奇遇之书。我随机性地选择了《毫无意义的奇遇》(我们常探讨生活的意义,而“毫无意义”让我好奇),写的是主人公与向日葵的奇遇,而我也为此经历了一次文学奇遇。

我发现,毕特尔的小小说集里,一篇一次奇遇,奇遇的对象是废墟、安乐椅、安德罗琴、别克敞篷跑车、大象足迹等等。她的每一次奇遇,会给读者打开一个“世界”。似乎走进童话世界,却又落在日常现实,同时又升华了“现实”(文学的价值在于升华)。

《蓝色阁楼寻梦》

《世界文学》主编高兴主编了“蓝色东欧”经典丛书,它给我带来了文学的"高兴"。他在总序中指出:红色经典并不是东欧文学的全部。而之前,我的阅读也印上了“红色”,以为“红色”代表了东欧文学——那是一种“非正常状态”。现在的蓝色,意味着还有另一种色彩。毕特尔的书都颇有代表性,“阁楼寻梦”还有定语。其小小说中的奇遇,像梦境(情节的逻辑、斑斓的色彩、诡秘的气氛)。

经典作家都有一个情结,过去称为主题,这个词用滥了。马尔克斯的孤独,门罗的逃离、帕慕克的忧愁。甚至,以全部作品呈现这种情结。这种情结像气脉,在人物体内流动,表现出人物的生存境遇。阿德里亚娜·毕特尔选择奇遇这个视角来处理人物的境遇。

《毫无意义的奇遇》,写了“逃离”。关于婚姻、爱情,有许多逃离的故事。门罗小说,写过婚姻中的各种逃离,日本古典名著《伊势物语》有一篇《露珠》,写一对恋人在暴雨之夜的逃离。不过,那些逃离都有直接原因,而《毫无意义的奇遇》,主人公逃离没有透露原因:不交代原因,显出了作品的空灵,让读者参与阅读。这是当今小说的一种表达方式。

其实,在主人公——“我”的逃离过程中,读者可以感受到原因。此作的逃离,穿越两个世界,由社会逃向自然,“我”挣脱“社会”的束缚,那些束缚由士兵以及亲戚组成,为了切断这种社会关系,“我”甚至要剪断显示美丽的金发——最后一丝关联。

在逃离中,“我”的视野,由粗俗的士兵转向了向日葵,大自然的标志和象征,但是,突然“背后有脚步声,以及噩梦的粗重喘息声”。作者并不展开,转而写奔跑中的想象,多次用了不确定的“或许”。“我没有任何能扔到后面去建造森林、湖泊和大山的东西”,强调“我只是不能扔掉的自己的名字”。又说“无论如何也不会变成任何东西”。奔跑中的遐想,跳跃而矛盾,具有诗的特质。逃跑的原因在逃跑中间接地呈现。

一个不了了之的结尾:“终于跌倒在地”,又是一个突然,干枯的向日葵,黑色的籽粒,“撒落在我的土地上”--请注意,是“我的土地”,其实是她跌倒的那片土地。

所谓毫无意义,对那个逃跑的金发女人有着重大意义,因为,她终于进入大自然,奇迹般地遇见了向日葵。可是,向日葵不也是人种植的吗?从这个意义上说,她的境遇带着荒诞意味:抛开了、放弃了所有的东西逃离,却仍然逃不出——不自由。就像孙行者翻了十万八千里的筋斗,仍在如来佛的掌上。

对比是此作的表现手段。比如,开头一句,贝壳和石头表示不同的路(仿佛作家把细节提炼,简约地暗示具体的长和大),而公路“对于我的脚掌来说倍感温柔”,像诗一般的表达。比如,整体上,社会与自然的对比,然后,作家将其落在具体的细节上,将士兵与向日葵进行对比。遭遇的是士兵,奇遇的是向日葵。又将向日葵比喻成“站着熟睡的士兵”。因为士兵熟睡,她可以“走向自由的另一天,走向变形的云”,突然由地到天。这种突然中止或转换,或者将毫无关联的事物并到一起,都紧扣主人公的逃离,在整个作品中又气息相联。向日葵的统合、提升,形成了只可意会的象征意味。不交代原因,不写出结果,只写此段时间逃离的过程,我却读出了过去和未来的因果,但是我更关注其过程。

记得雷蒙德·卡佛说过:你获得了看待世界的独特视角,就成功了一半。另一半当然就是表达。看待世界有多种视角,不妨选一个独特的视角,比如,保罗·奥斯特的《红色笔记本》(我那系列小小说组成的长篇小说《红皮笔记本》最初也用此书名,突然想到,我就绕过,将“色”改为“皮”),他采用了巧合的角度处理童年的记忆,系列小小说组成的短篇小说里,他写了各种各样的巧合的奇遇。罗马尼亚作家阿德里亚娜·毕特尔采用了奇遇的角度写小说,各种人或物的奇遇,触及的是必然的普遍性。值得关注的是,她不为奇而奇,阅读中我发现,其实,奇是表象,却在乎平常性。她与我们很多作家的表达相反,不是把平常往离奇上拽。

毕特尔被罗马尼亚文学界誉为“八十年代杰出散文家之一”。此处所说的散文是指与韵文并列的文体,是一个大的概念,包括小说。比特尔的小说,有诗的品质,其小小说,像散文诗,或可称为"诗小说"。