向海的奔流

——谨以此文纪念宁波建城1200周年

沈潇潇

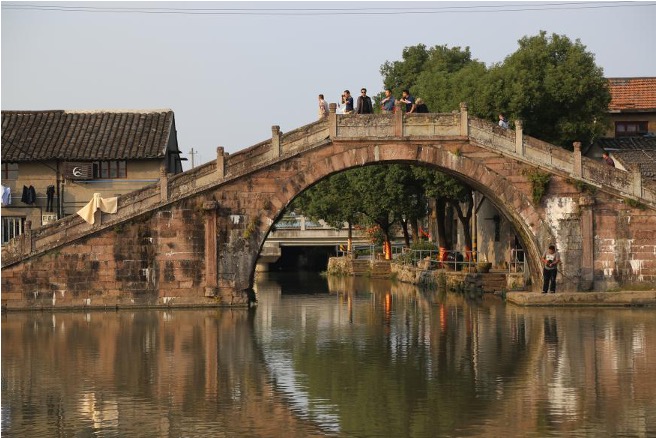

作者在浙东运河西端西兴古镇采风

作者在浙东运河西端西兴古镇采风

对于大唐来说,唐长庆元年(公元821年)的国事,莫大于穆宗李恒登基伊始的“长庆会盟”一举成功,唐朝和吐蕃在长安誓言“和同为一家”,民族融合再开新篇。

对于明州来说,这一年的州事,莫大于新任明州刺史韩察在州治三江口(今宁波市海曙区)筑城,海上丝绸之路再启新程。

有一座城更早,它有如在地下的一块坚厚基石,以1293年的蓄力为明州城奠基。它又如一枚神奇的蚌,以1293年的发育,终孕育出明州城如明珠般璀璨。

它就是句章城,2493年前在姚江北岸崛起的越国重镇。这座最早诞生于四明大地的城,因河而生,向海而兴,楫桨飞舞中,赋予设州1282年、建城1200年的宁波以闯荡的锐气,开放的胸襟,通达的梦想……

句章,是宁波的入口,我心目中最原初的宁波。

一

浙东运河上的鄞西(今属海曙区)高桥 谢耀荣摄

浙东运河上的鄞西(今属海曙区)高桥 谢耀荣摄

至少从时间上看,句章城似乎与一场战争共生。

周元王三年(勾践二十四年,公元前473年)十一月,越王勾践统率越国大军对吴都的围困已达三年。时值隆冬,吴都西南姑苏山上已落木萧萧,昔日曾经花天酒地、醉娱西施的亭台楼阁,如今早已花容失色,成为吴王夫差插翅难飞的囚笼。求胜无望的夫差不得不派大臣向勾践求和:“希望像我在会稽山对您那样赦免我,我对您将唯命是听。”

夫差的话再次激活勾践的记忆。当年吴攻陷越国,夫差在会稽山上饶过勾践一命,罚勾践率妻女、大臣前往吴国服役为奴。勾践在吴国自称贱臣,住马厩,穿粗布,干粗活,甚至亲尝过夫差的大便,最终使夫差放松警惕,不顾大臣伍子胥的极力反对,赦免勾践回越,并封给他百里之地。曾经卧薪尝胆的勾践竟然有些心软,一旁的谋臣范蠡看不下去了,说总攻就要开始,让吴臣赶快回去复命。勾践只得让吴臣传话给夫差:“我准备把您安置在甬东,做个百户之长吧。”吴臣跌跌撞撞地回去禀报,夫差闻言勾践要将自己流放到东海荒蛮之地甬东(今舟山群岛),一股冷气直从脊椎往上蹿,便朝着东南方向说了句“我老了,失陪了”,就拔剑了断了自家性命,也了断了他所害怕的对手可能施虐于他的算计。剑落,城破,吴亡。

因勾践有心将夫差流放于甬东,有人据此说勾践建句章城,初衷即是为了便于对夫差的监管。我总觉得这大抵是后人的臆测。勾践不大可能在吴越之战正鏖时就在筑日后监视夫差之城,而在夫差自刎后就更没必要建了。再看句章城位置,宋宝庆《四明志》载:“古句章在今县(指宋时慈溪县城,即今慈城镇)南十五里,面江为邑,城基尚存,故老相传曰城山,旁有城山渡。”以后宁波历志均众口一词。历代文人对此也有诗文吟咏,如清诗人徐棠《过城山》诗曰:“一带青山绕,句章旧迹存。禽鸟喧竹坞,人语出烟村”。2009年的全面考古发掘也印证了文献记载:句章故城在今宁波市江北区慈城镇区域内,南临姚江,北至王家坝村南,东到焦家山,西倚大湾山,城址中心面积约5万平方米。也就是说,句章城的位置距舟山岛有二百余里,中间还隔着在当时来说不算窄的海峡。与其在这里建一座城鞭长莫及地远程监视夫差,还不如在海岛上驻一队士兵直接盯着来得简单、到位。勾践不会算不明白这笔帐。

勾践灭吴后,向周天子呈贡,周元王命勾践以“伯”,即诸侯之长,成为春秋最后一霸,横行江淮间。北魏地理学家阚骃在地理总志《十三州志》中写道:句章“越王勾践之地,南至句余,其后并吴,因大城句余,章(彰)伯(霸)功以示子孙,故曰句章。”这是史籍中对句章城最早的释名,同时也是释建城之由。如此说来,句章城无疑是勾践为自己的赫赫战功建起的一座胜利纪念碑。在卧薪尝胆和十年生聚、十年教训之后一举灭吴,是勾践的无尚荣光,爱怎么纪念都可由他任性。我的疑虑是:勾践凭什么要把这座有着非凡意义的纪念之城建在这里?凭它远离吴越战场?凭它远离越国都城?凭它当时相对于越国中西部地区的荒僻空旷、人烟稀少?不是理由。

勾践以他的雄才大略,兴建句章城必与他的治国方略有关。其中,军事战略是最重要的考量。

越国之地是河道稠密水乡,越人“水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从。”水上征战是越国拿手好戏,水师(“舟师”)是越国的优势军事力量。在吞并吴国、横行江淮称霸之后,水师更为勾践所倚重。句章城南临姚江中下游,句章港在句章城旁,即今城山渡址,这里江面辽阔,水流充沛,下接东海潮汐,形成姚江的一道门户,其地理环境正如清人叶金胪《舟过城山渡》诗曰:“雪送山前月,潮迎海上风。水天三面阔,眼界一时空。”在此建城建港,非常适宜于操练越国水师和制造大体量战船,从而大大提高越国水师的战斗力。在战略地位上,往西它距会稽城二百里,距秣马厉兵的军事重地车厩二十余里,往东距三江口四十余里,距甬江出海口八十余里,既是抵御外敌海侵的屏障,又是通过海上进军向外扩展的跳板,是越国理想的海防要塞和军事基地。勾践选中姚江畔、东部海岸线附近的地块建句章城,可谓慧眼独具。

句章城一诞生,就是一座港城,一座水师军港,一座海防要塞。《汉书》载:汉建元三年(公元前138年),“闽越围东瓯,东瓯告急。遣中大夫严助持节发会稽兵,浮海救之。”汉元鼎元年(前111年),汉武帝派韩说率军征战东越(今台州一带)。句章港都是始发军港。《史记》载“横海将军韩说出句章,浮海从东方往”。但句章作为军港的功能,在汉以后逐渐削弱,至五代时期基本终结。

句章城的出现和兴起的最初动因是军事目的,但细察下去,其背后有一股隐约可见的力量在推动。越人早期在若耶溪和富盛江之间修筑富中大塘,在沼泽之地围垦起约数万亩农田,成为部落主要农业生产基地,后来从会稽城向东至曹娥江的山阴故水道在句践手里建成,成为浙东运河最早的主干段。山阴故水道和南邻的富中大塘堤坝平行,阻遏了部分潮汐侵入平原河流,又沟通了诸河的航运,以会稽为中心的越国触角也随着水运向东部今宁波沿海地区伸展,推动了宁绍东部平原的开发。就是在这样有格局之下,句章城诞生了。章故城是名副其实的水到渠成,是一座因河而生、向海而兴的港城。我觉得,这是越国句章故城传承给后来的明州、宁波的最持久、最强大的核心基因,是宁波以锐意开拓进取为特征的河海文化、海洋文化之滥觞。

东晋隆安四年(400),琅琊人孙恩率反晋起义军向句章城发起猛攻。当时的守城将领刘裕曾几次与孙恩接仗,屡屡获胜,但这一仗却兵败城破。句章这座历经自越至晋八百余年沧桑的浙东重镇在战火中沦为一片废墟。兵败句章的刘裕此后的二十年间,却一路过关斩将,先灭了南方诸雄,也灭了孙恩所部,后挥师中原灭了后秦,终在420年登上南朝刘宋开国皇帝宝座,号宋武帝,南宋大词人辛弃疾在其千古名篇《永遇乐·京口北固亭怀古》中盛赞刘裕“金戈铁马,气吞万里如虎”。当然,这是另一话题了。

句章城毁,港口功能因此东移至后来成为明州州治的三江口。别小看用800余年的光阴才换来这短短四十余里东进里程,它却为300多年后明州在此设治开了先河,是宁波向着“港通天下”目标挺进的首次重大跨越。

二

浙东运河大西坝上凉亭 桂维诚摄

从某种意义上说,句章是一座叛逆之城。最初作为越国重要军港、水师操练基地和海防要塞,它被预设的无非是征服和被征服的博弈程序,而它后来的轨迹却越来越偏离这个程序,义无反顾地走向沟通、互惠、交流、融合。句章的叛逆,是堪可赞叹的美丽蜕变,或华丽转身。

越国称霸江淮期间,江南战事相对北方大为减少,浙东句章区域几乎没有大的战事,社会秩序处于相对安定局面,这为句章城社会经济的发展创造了条件,给句章偏离军事目的腾出了空间。越国在句章操练水师,设置造船工场,使造船业和航行业开始繁荣,再加上地理优势,“海人”络绎不绝地前来贸易。句章港的民间和官方贸易的占比逐渐增大,挤压了军事空间。随着经济趋向繁荣,人口也随之增加,两者出现良性互动。在战国时期,句章与碣石(今秦皇岛)、转附(今烟台)、琅琊(今山东胶南县)、会稽名列全国五大港口之列。

句章由最初的军事重心渐进式地转向以经济为重心,正因有了这样的发展基础,句章在秦始皇二十五年(公元前222年)迎来了历史性的地位升华。秦廷在这一年全国推行郡县制,会稽郡句章县赫然在列,并以二百多年前所建的句章故城为县治。从此,句章不再以单一的港口重镇,而是以经济、政治、文化和社会建设发展综合体的县级行政区域在中国版图上闪亮登场。

作为沿河滨海的建置县,句章令人瞩目的产业是造船和商贸业。句章城是有造船业基因的,西去句章城仅十里水路的河姆渡遗址曾出土六把六七千年前的船桨。1976年12月,在鄞县甲村河道里出土了一把周代“羽人竞渡纹铜钺”。铜钺是商及西周盛行的兵器,像斧又比斧大,圆刃可砍劈。这把铜钺上方刻了两条昂首相对的龙,下方为舟,舟上四人一排双手奋力划桨,动作整齐划一,高高头冠上的羽毛迎风飘扬。这件珍贵的国家一级文物证实在周代这里已有驾舟竞渡风俗,也诠释了当时越地造船业的发达程度。

《逸周书》称“成王时,于越献舟”,周人慎到的《慎子逸文》称“行海者,坐而至越,故有舟也”。《越绝书》记勾践“初从琅琊,使楼船率二千人”。当时沟通钱唐江、长江、淮河、黄河的运河尚未开凿,越人献舟必走海道,从会稽城到琅琊,绝大部分航程也在海上。有现代研究者张道渊认为周代于越所献之舟大多在句章所造,认为“越所献之舟乃是构造较常舟完大之海船也。其船当造于宁波市或其附近之江岸,盖呈献时便于下水出海也”,又认为“《慎子》所记,为宁波市航海之最古记录,宁波市实为中国造船与航海之发轫地也。”

造船业的发达和海上贸易通道的渐次打开,保存章江河向海的通达气象渐次形成。句章人云帆高挂,楫飞桨舞,奏响了海上丝绸之路东海航线的动人序曲。

从句章泛海东渡的徐福是东海航线的重要开拓者。

秦始皇为求取长生不老仙药,命徐福等率童男童女、百工数千人东渡。在今慈溪市原句章县境内,留有诸多如达蓬山、埋马山、小休洞、千人坛等秦始皇、徐福的踪迹地,宝庆《四明志》载:“达蓬山,在县东北三十五里,山峰有岩高五六丈……秦始皇至此,欲自此入蓬山,故号达蓬。”南朝《会稽地志》载:埋马山以“秦始皇游海至此,马毙埋之”故名。浙东学派领军人物、史学家、地理学家黄宗羲《达蓬纪游》诗曰:”东尽观沧海,往事慨然。浪中鼓万叠,鲸背血千年。何物秦始皇,于此求神仙。”清康熙《定海县志》(今镇海、北仑区)口气更肯定:“始皇留句章三十日。”秦始皇到过会稽无疑,是否到过句章史学界有争论。句章达蓬山是唯一有遗迹可证的徐福出海处,却是被公认的。

徐福东渡本身不是商贸活动,但句章能够成为遗迹可证的徐福出海处,证明句章在秦时不仅有优越港的口地理环境,还有造船业发达,更证明这里海上贸易交往活动频繁,人民航海经验丰富,航海技术高明,充分具备远航日本的条件。《后汉书》记“徐福将童男女数千人入海,求蓬莱神仙,不得。徐福畏诛不敢还,遂止此洲(亶洲,即日本),世代相承,有数万家。人民时至会稽市。会稽东治县人,有入海行遭风流移至亶洲者”。徐福等给亶洲人民带去了稻作、蚕桑等生产技术,被尊奉为蚕桑之神。他带去的三千童男女及衍生“数万家”子孙,和大陆沿海人民互为往来,更添海上丝绸之路活力。

句章港越来越热闹,我国沿海地区和日本、高丽的交往越来越频繁密切。据日本钦明天皇元年(相当于南朝梁大同六年,公元540年)的统计资料,当时移居日本的中国人达18670人,句章港无疑是重要摆渡者。

句章城美丽转身的再一个动作是兴修水利。根据文献的明确记载,句章人至少在汉代已开挖人工河流、修筑池塘,以利灌溉和航运。如《汉书》载”句章,渠水东入海”,渠即人工河道;《晋书)谓句章”汉有旧陂”,坡即池塘、水库。其中,汉光武帝“兴开杜(湖)白(洋)二湖以含蓄之,灌溉禾苗”。到东晋南朝,由于杭州湾地区河流改变流向,沿岸出现南淤北坍,句章、余姚等县人们开始围涂筑塘造田。水利工程给给句章人民带来巨大福祉,南宋硕儒、鄞人王应麟称:“句章,汉陂之旧,内史修复,所居民富”。

到西晋时,随着曹娥江段至姚江段间的运河打通,浙东运河水运全线畅通,句章地区成为宁绍平原、以至闽粤、中原等地南北商品贸易的集散地。晋人陆云在《答车茂安书》中如此眉飞色舞地描述这片神奇的土地:“东临巨海,往往无涯,泛船长驱,一举千里。北接青、徐,东洞交、广,海物惟错,不可称名。遏长川以为陂,燔茂草以为田。火耕水种,不烦人力。”到隋炀帝时京杭运河全线贯通,浙东运河得以穿过钱塘江与京杭运河相连,句章的货物往北可通达洛阳、涿郡(北京)、长安等地。

“上善若水,”老子言,“故圣者随时而行,贤者应事而变,智者无为而治,达者顺天而生。”因水而生的句章城在交流交往、融入融合中畅行,是一位灵动如水的达者、善者。

三

姚江城山渡

在公元前222年与句章同时置县的还有鄞、鄮和余姚,这是今宁波市区域内最早出现的四个建置县(也有人认为鄮和余姚为稍后的汉代所置)。秦汉时期的四县分处奉化江、余姚江、甬江流域和今象山等东南沿海地带及舟山群岛,它们是四明和天台两大山水哺育出的优秀儿女,是东海捧出的璀璨明珠。它们是明州的前世,其源远流长的文化经脉,各呈异彩的风姿风华,对后来的明州城看得见的物理走向和看不见的精神纹理产生着重要的影响。

如果说,这秦汉四县及县城是唐建明州城的城前之城,那么越国句章故城则是这些城前之城的城前之城。其他县城建成都滞后于置县时间,如余姚县城在东汉建安五年(公元200年)始筑县城,鄞县县城在东汉晚期至三国东吴间建成。句章县设立伊始就直接以越国重镇句章城作为现成县城,比次早的余姚县城早422年,而按句章故城始建年计更要早上约673年。句章故城当之无愧为“宁波首城”。

古鄞县辖区大致为以今奉化为中心,包括象山和鄞州南部、宁海北部部分区域。东汉山阴(今绍兴)人赵晔撰《吴越春秋》云“县有赤堇山,故加邑为鄞”。鄞县县治在白杜里(今奉化区西坞街道白杜村),宝庆《四明志》载:“奉化,会稽郡鄞县地。今县东白杜里有鄞城山,山下有广福院,旧云鄞城院,即古鄞县治所也。”2018年和此前多次的古城址考古发掘成果,与古代文献记载完全一致,证明白杜村城山南侧为秦汉时期至隋代的鄞县县治所在,是鄞地政治、经济、文化中心。古鄞县城以夯土墙体与城外水系为围合空间,城址周长约750米,面积约3.7万平方米,是一座依托山体与水系兴筑的早期县级城邑。在故城遗址发现了许多秦汉时期的生活遗迹和墓葬群,出土了大师珍贵文物,其中有列东汉熹平四年的青瓷罐,是汉代青瓷器中的极品。再梳理鄞县的先脉,今奉化古鄞县境内的茗山后、下王渡遗址考古发掘证明,早在5800年前古鄞先民就在这里聚族而居,是吴越文化的重要发祥地之一。在距今4200年前后,当华夏大地大多数氏族还处在原始公社制的部落联盟时期,这里已出现奴隶社会实体的堇子国(相当于县级诸侯)。春秋战国时期白杜一带已人群聚居已成一定规模,秦时置鄞水到渠成。古鄞县延续了800余年的历史,直至隋开皇九年(公元589年)并入句章。古鄞的历史是一个奋发图强、不断超越自身的过程,是宁波精神脉络里的重要一源。

鄮县辖区大致是今鄞州区地域,后来往东延伸至甬江出海口地区,甚至远及舟山群岛。秦汉时期,鄮东南一带濒临东海,海外商人纷纷来此登陆经商贸易,长此以往,人们习称此称为贸地,附近的山也被称为贸山。设鄮县后,县治就设在贸山北侧(今鄞州区五乡镇宝幢同岙口)。唐《十道四藩志》:贸山“以海人持货贸易于此,故名,加邑为鄮”。鄮字表示此地是与外埠之间的货物交换处。在原鄮县境内的考古发掘中出土的大批汉代金属货币,说明金属货币已在当时鄮县商贸活动中普遍使用,诠释了鄮县商品经济活动的活跃程度和发展层次。汉代鄮县并不生产水晶、玛瑙、琉璃,而在古鄮县境内的东汉墓中出土了不少从海外输入的水晶、玛瑙、琉璃等贵重饰品。鄮县因商贸而置县,又是名副其实的商贸发达县,在这里,我们可以触摸到宁波商帮原初的血脉跳动。

余姚县辖区大致为今余姚市和慈溪市的部分地区。清康熙《余姚县志》载:“考余姚帝舜所生之地,故其江曰姚江,南有句余山,合山水之名为余姚。”县城以姚江为界分为南北二城。北城建于汉建安五年(公元200年),南城筑于明嘉靖年间(公元1522-1566年)。迟至明代又建南城,说明了余姚县城经济发展、人口膨胀的实时见证,“姚江人物甲天下”,余姚是“文献名邦”,东汉不慕权势、高风亮节为人称道的严子陵,明代创立心学的著名哲学家王阳明,明末清初安贫守志、乐做中日文化交流使者的朱舜水,提出以民为本、工商皆本、致世经用思想的浙东学派领军人物黄宗羲等“余姚四先贤”彪炳史册。余姚虽长期属会稽郡、越州,与明州有着千丝万缕的关系,明州因四明山而名,而四明山的中心区域却在余姚境内,明州最大河流甬江的两大支流余姚江、奉化江的源头均在余姚境内。1949年余姚终于划归宁波,也可算是正本清源吧。余姚归属宁波,使宁波城市精神文化家园内涵更加丰富,尤其文气更盛。

隋至初唐,是浙东县域建置变换频繁的过渡时期。隋开皇九年(公元589年),鄞、鄮、余姚三县并入句章,句章一时成为浙东大县,相当于今宁波市和舟山群岛全境,后人称其为“大句章”,以示与前之句章故城、句章县之区别。唐武德四年(公元621年),析句章县为鄞州、姚州,其中姚州大致为原余姚县全境。四年后,改鄞州为鄮县,治设小溪(今海曙区鄞江镇一带)。相对于秦汉时的鄮县,这时的鄮县境域相当于秦汉时句章、鄞、鄮三县全境,即除余姚之外的今宁波市和舟山群岛境,习称“大鄮县”。

唐开元二十六年(738)七月十三日,这是一个历史性的日子。这年是明州的元年。由于采访使齐瀚的奏请被准,把原属越州管辖的“大鄮县”从越州分离出来,置为明州,州名因境内四明山而得,下辖鄮、慈溪、奉化和翁山(今舟山群岛)四县。从此,明与越分治,明州的时间开始了。

这时的三江口已非早年江潮出没、人烟稀少的“斥卤之地”(晋代著名文学家、风水学者郭璞语),句章港的功能移至此地也已历三百多年,这里已渐成船桅云集、商旅熙攘的贸易热地,前景更加开阔。设州治于三江口适得其所,正如南宋明州进士、诗人陈栖筠在《题明州三江亭》诗所咏:“地接海潮分鼎足,檐飞凤翼峙天心。”

四

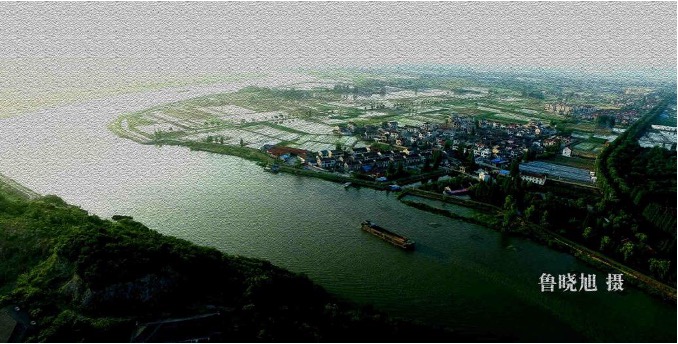

浙东运河宁波段 鲁晓旭摄

明州建城大幕,在设州后的第八十四年——唐长庆元年(821)由明州刺史韩察拉开。

是年的明州刺史是韩察,这位出生于京兆长安的刺史是位货真价实的“官三代”,爷爷韩滉是唐德宗时宰相。对了,他还是位诗人,《全唐诗》选有他的一首诗。诗为他任职太原节度判官时所作,曰:“公府政多暇,思与仁智全。为山想岩穴,引水听潺湲。轩冕迹自逸,尘俗无由牵。苍生方瞩望,讵得赋归田。”看得出是个胸有“诗与远方”的官人。诗友元稹称其“久于吏职,皆著能名”。上任伊始,韩刺史就迁州治至三江口,并筑起子城(内城)。子城位置东至今解放北路,西至呼童街,东西设有城门,南门为海曙楼(鼓楼),北至秀水街,周长420丈。韩刺史确是位能吏,宝庆《四明志》赞其筑城“功大而民不知役,费广而用不厉民”。虽然此举宝庆志载为“撤旧城址,更筑新城”,但旧城是鄮县的县城,不够级别,不算;早在东晋隆安四年(公元400年),东征将军兼会稽太守刘牢之在今海曙区西门口筱墙巷一带筑过一圈筱墙(竹筋泥墙),以防孙恩农民军侵犯,但当时有墙无城,更无明州,也不算。还有,在明州设前一百多年、明州子城建成前约二百年,三江口即是鄞州州治所在,但鄞州仅昙花一现(公元621-625年),随后又变身为鄮县,并且那短短几年间也无城,可直接忽略。如此,公元821年定韩刺史建州子城为明州建城之始,便理所当然了。

继韩刺史之后,明州刺史黄晟又是一位宁波建城大功臣。他是土生土长的鄮县草民出身,当年曾应募于鄮县望海镇(今镇海区),因身矮而名落孙山。这位在人生起跑线上摔了一跤的励志青年毫不气馁,后来的续跑相当给力,因“募众据平嘉埭”退敌有功,被慧眼识珠的明州刺史扬僎招为平嘉埭辅将。有众千余人。后在征战中屡有建树,官职更上层楼,授散骑常侍、浙东道东面副指挥使。唐景福元年(公元892年),时任刺史钟季文不幸逝世。当时盗贼四起,黄辅将当仁不让自摄明州刺史,保境安民,后来朝廷竟恩准了他的先斩后奏之举,给予正式任命。他再接再厉发起建造明州罗城(外城),罗城由北向东沿姚江筑城墙,西与南修整、贯通原有河道成为护城河(南为上世纪九十年代中期填塞的濠河,西为今北斗河),城墙沿河修筑。六座城门分别是和义门、永丰门、望京门、长春门、东渡门、灵桥门。城墙周长2527丈,为子城的六倍有余。

两位建城功臣的作为,令我感慨不已。前者韩刺史是官三代,是胸有远方的诗人雅士,后者黄刺史是敢作敢为的草根出身,两人登上刺史之位的途径也大相迥异,尤其是后者堪为中国古代官场升迁史之叹止。不得不说,能沿着梯子一级级上来可以是能吏如韩刺史者,以没有条件自己创造条件蹿上来的也可以是能吏如黄刺史者,能做成事,做成好事,关键在于有高尚情怀托底。某种意义上说,韩刺史建了座以供衙署办公和官员及眷属居住为主的内城,是起了个早,得了个建城第一功臣之名;黄刺史晚了一步,却是出了大力,也赢得了人们的尊敬,后人在《黄晟墓志铭》上镌曰:“此郡先无罗城,郭民若野居。晟筑金汤壮其海峤,绝外寇窥觎之患,保一州生聚之安。”

黄刺史并不止步于此,他建的罗城专门对着奉化江上的灵现桥开了一道城门,即灵桥门,又主持重建灵现桥。此桥为唐长庆三年(公元823年)应彪任刺史时初建。据传,当年建桥时江流湍急,筑桥基时屡屡不顺。此时天降暴雨,晴现彩虹,工匠们认为这是天示,在出现彩虹之处打下桥桩,终于建桥成功,故名灵现桥。黄刺史把已显破旧的浮桥拆了重建,使之更便捷、安全地沟通明州城与有悠久商贸传统的鄮县之境,便捷了两岸人民和商人的来往。与灵现桥相连的沿江一带街市成为明州最繁华区域,有诗曰:“巨艘帆樯高插天,桅楼族族见朝烟。江干昔日荒凉地,半亩如今值十千”。重建灵现桥来自于黄刺史作为鄮县人情系故土的情怀,来自于鄮县人对商贸敏感的天赋。宋太祖赵匡胤感于这位前朝官员的功德,赐谥号“江厦侯”。后来宁波人家喻户晓的谚语“走遍天下,不及宁波江厦”,见证了宁波作为内外贸易热地的繁华,也可视作对黄刺史的口碑。直到1936年,这座浮桥被德国西门子公司总承包、有中国工程师参与设计的新灵桥替代,它在奉化江上挺立已逾千年,两岸人民受用也逾千年,为宁波繁荣作出了不可磨灭、持续千余年的历史性贡献。灵现桥是一条商贸的纽带,也是宁波城市精神的一条脐带。黄刺史不像韩刺史那样会写诗作文,但他在明州大地上写下了大美之诗!清代明州府衙门有一副对联:“名郡冠东南,山连奉象,海环镇定,江抱鄞慈,赫赫岩疆雄浙。循声稽史册,唐有黄羊,宋称吴赵,明绍张蔡,巍巍芳躅想前贤。”上联写明州地理,下联记写明州历代有名的地方官,明州在唐169年间,共有32任刺史,“唐有黄羊”,黄就是黄晟,羊就是对黄晟有知遇之恩、任人之明的羊僎。

韩刺史当然也是一位令明州人民尊敬的能吏。筑城“功大而民不知役,费广而用不厉民”是其一能。我猜想他的能来自于他的正,他一定是把自己身段放下来了,时常跑到建城现场督察,模样就是个穿刺史服的匠人,这样的刺史对一些人,如管事的吏、工头,包括材料供应商来说是很可怖的,至于那些汗流浃背的工匠,是不需他费心的。如此埋头公务,诗自然是没功夫写了,否则也不会只有一首诗入选全唐诗。与浙东观察使薛戎互为推手,征得朝廷同意迁州治于三江口,更显韩刺史的能和远见卓识。明州“经原纬隰,枕山臂江”,四明山、天台山两大山脉逶迤,余姚江、奉化江、甬江三江奔腾入海。三江口实乃聚两山三江精华之所在。以此作州治,以奉化江连鄮县、奉化,以姚江接慈溪、余姚,泱泱浙东,血脉连通,无尽风华,汇聚于此,堪为天地人合一的风水宝地。

“山如碧浪翻江去,水似青天照眼明”,这是宋代鄞令王安石舟过姚江时写下的诗句。自公元前473年前后在姚江边建句章故城,到唐开元二十六年(公元738年)置明州,再到唐长庆元年(公元821年)明州州治迁至三江口并建城,千余年的文化积淀厚积薄发,明州发展由此进入新境界。作为有悠久海上航行、贸易传统的明州,在唐代新开辟了由明州横渡东海直达日本九州的新航线,航行者们利用六七月西南季风,赴日仅三至六昼夜,而利用八九月东北季风,由日本来中国的航程也大为缩短。唐天宝十一年(公元752年)日本3艘遣唐使船首次停泊明州,然后经浙东运河、京杭运河至首都长安,以后又有4艘遣唐使船来泊。明州与南洋诸国商来客往也更加频繁,逐渐成为东海航路上最大、最发达的海港城市,自甬江到至舟山群岛海面上正如《乾道四明图经》所记的“风帆海舶,夷商越贾,利厚懋化,纷至沓来”景象。宋碑刻《新建市舶司记》也有同类形象描绘:“连樯接舻,贡琛献贽,源源相因,观光上国,重以商贾懋迁,□物珍伟,森列环萃,纷至沓来。”

明州的内河航运也同时得到空前活跃。唐时浙东征集的漕粮及其他物资自浙东运河到达西兴,渡过钱塘江,经由京杭运河运抵京城。南宋建都临安后就更不用说了,因杭州湾潮水汹涌,进出受阻,浙东运河成为当时最重要的航运河道,不仅浙东盐米等大量物资由浙东运河运往首都临安,闽广所运漕粮、物资也自海路经明州由浙东运河运往临安。三江通达,港通四海,唐宋的明州呈东南大都会之气象。

从明州建城到如今,又走过了1200年。今天的宁波港已外迁至镇海、北仑、舟山(原明州翁山)一线,宁波—舟山港已是气吞五洲货、门泊四海船的全球吞吐量最大港口,续写着海上丝绸之路起始港的新辉煌。

从“宁波首城”句章故城和随后的白杜鄞城、贸山鄮城等,到三江口明州州城、如今的宁波中心城区;从“甬江流域第一港”句章港,到三江口明州港,再到镇海、北仑港,再到如今的宁波—舟山港,一路风云际会的历程犹如一条奔腾向海的江河,其脉悠远,其势浩大,其间多少薪火以传,多少相望相守,多少迂回曲折,多少涅槃新生,让人追溯、沉思、领悟、振奋……

“潮汐无时歇,风帆此道开”,还是清诗人胡亦堂的《城山怀古》诗写得好。那一道风帆从历史的深邈处升起、驶来,逶迤的航迹写满了宁波的美好。

【作者简介】沈潇潇(本名沈国民),中国作家协会会员,原奉化日报社社长、总编辑。

作家、艺术家走运河杭州站 谢耀荣摄