“冰厂跟”:遗落在古运河出海口的辉煌

——撼天动地的六月冰舞

车 弓

|

作者车弓

一、冰释:世纪精灵之舞

如果在赤日炎炎的夏天,在这条古老的中国大运河出海口——甬江南岸驻泊着一艘艘满载着海鲜的渔船,一群群头戴草帽、打着赤膊的“冰农”,沿江逶迤地挑着一担担冰块,争相竞走在江边的小道上,身上挥汗如雨,担上冰块却冒出一团团的冷气。那是一番何等闹猛的景象呢?

|

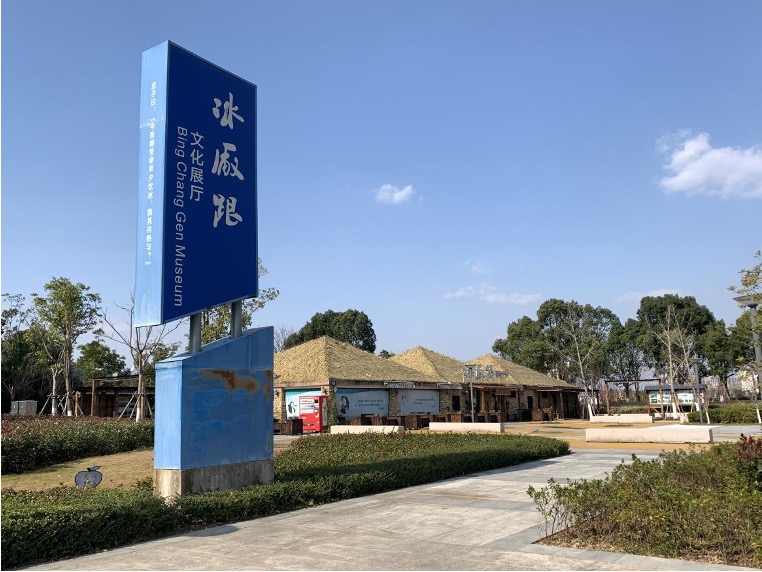

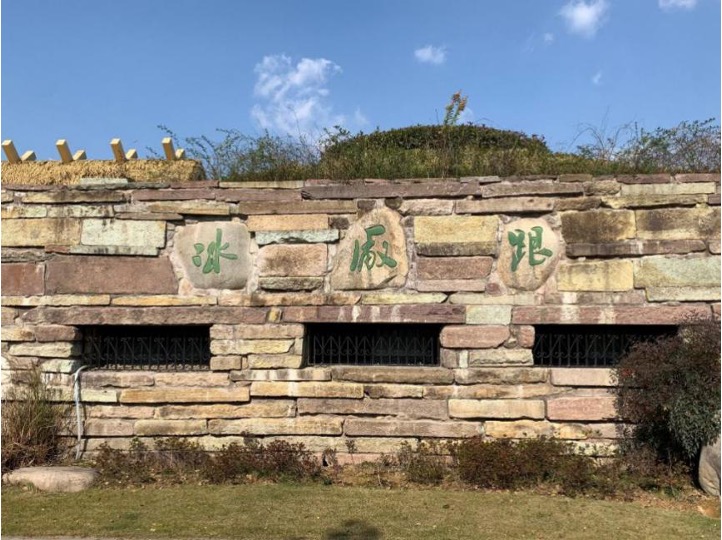

冰厂跟 李斌摄

“冰舞”……是的,六月冰舞;这儿已是“岸”的尽头了,从这儿出去,就是“大海洋洋、忘记爹娘”的天涯之途,蓝色的海洋在这儿迎接他来自“黄土地”的新娘;美丽、纯净的河水仿佛流淌得累了,她要歇上一歇,让自己带有“黄土印痕”的身子,向大海献上一份冰清玉洁的“祭礼”……

“冰舞”……是的,六月冰舞;旧时冰农的“率性之舞,水之洗礼”;一场充满着人类原始欲望“力的角逐、冰之舞蹈”;流落在中国大运河出海口的“壮美风景”。

“冰厂跟”,是浙东运河入海口甬江南岸的一个地名。与被古人称作“万亩冰田”、坐落在江边连绵十几公里、成千上万的冰窖相关。所谓“冰厂跟”(古人“棚”或“场”通“厂”;“跟”疑为“墩”,很多的意思),其实是农田中一个个突兀隆起、数尺见方、由石块垒成、茅草盖顶的“棚屋”;因为数量众多、蔚为大观;积年累月,便成为宁波市区内的一大景观。诚然,这些冰窖现在已不见踪影,出现在我眼前的是被绿树掩映的车水马龙、林立的高楼大厦,和被七座跨江大桥分割、逐渐被改造成“三江六岸文化长廊”的都市景观,望着那一江碧绿澄清的春水中,游鸢着市三江局的“挖沙船”和驻留在岸边的轮机渔船,在阳光下与城市的车水马龙和高楼大厦有机地连接在一处,仿佛是都市这“莽汉”与如水柔情的“江女”留下的“私生子”,心中激情涌现难以自制……

是呵,我少年时代脑海中的“六月冰舞”——力的角逐、水之洗礼;还有甬江沿岸的“万亩冰田”、数以万计以此为生的“冰农”,和宁波清末至民国时期“三支半烟囱”(和丰纱厂锭子响,太丰面粉灰尘扬,永耀发电灯笼亮,通利源榨油放炮仗)一样地“灰飞烟灭”了,好像春日田野升腾起的丝丝缕缕的烟雾,随着太阳升起烟消云散;除了几幢作为城市文物保留的旧屋子外,什么也没有留下来……

但是,如今也算老人的我不会忘记,那是在燥热夏日的长夜,我们全家在桥头“乘风凉”时,听膝上绊着“鞋籐盘”,一手执针、一手拿着用“千层布”纳鞋底的奶奶“说古”,只见她不时地把针在白发上“磨砺”,舞动着那枯瘦的胳膊,穿针引线,从瘪陷的嘴唇里吐出来的,不少是“冰厂跟”的旧事……

那是一个城市的记忆,永远抹不去的城市脉搏的律动。在我青春年少的岁月里,曾经亲眼看到坐落甬江南岸自三官堂至梅墟、约十几里地“摩肩接踵”、犹如一座座“坟包”一般矗立的“万亩冰田”,而且目睹了这种“力的角逐”,“水的洗礼”。

“冰厂跟”,一个历史的名字,经过人们倾情的回顾与希望的重塑,将永远留在中国大运河两岸人们的记忆里。

退休后我一直有个愿望,想在这条古老大运河出海口,溯流而上考察两岸的风土人情。原因是我在大学和研究生读的都是文科,对这条古老而又新奇的河流充满热切的憧憬。我知道自隋唐开始,随着都市圈的扩大和新生市民阶层的产生,历朝历代的都城大多选择兴建在运河边,美籍华人学者黄仁宇在《明代的漕运》一书中说:“一系列连接华北和长江三角洲的人工水道被认为是大运河后,错误的看法就常常出现,大运河是由几个不同的河道组成的,它们各自流经的地域不同,各自拥有的历史起源也不同,因而并不具备共同的特点……有一位学者观察指出:就许多方面来说,世界上最值得注意的是中国大运河,它也是在其他运河中,我们了解最少的。”

我们为什么了解得最少,就是因为我们对脚下的这片土地,缺乏深情、爱恋地“触摸”和体味;我们对流过身边这条穿越过两条“母亲河”、有着一千余年历史的河,同样缺乏挚爱透彻的关爱,很少了解它除了“南粮北运”的漕运功能外,还有着与我们民族一起成长的文化艺术品质……

一部河的历史,就是一部中华民族史;同样,一种河的文化发展史,就是这个民族的文化发展史。

我们的民族,唐诗宋词离不开运河,元曲和明清小说更加离不开运河。作为在浙东这片贫瘠土地上生长的农民的儿子,我不仅想亲临实地去观摩北京积水潭元曲大师关汉卿曾经啸吟江湖《六月雪》的戏台,那不是为王公贵族酒后的助兴,而是为底层市民的一声“呐喊”;在很长一段时间内,我总是沉浸在兰陵笑笑生创作《金瓶梅》那种世人难以解惑、所谓“诲淫诲盗、嬉笑怒骂”的氛围中难以自拔,又为施耐庵“路见不平一声吼”的《水浒传》和罗贯中“滚滚长江东逝水”的《三国演义》和吴承恩“你挑着担,我牵着马”的《西游记》各种场景而陶醉。如今看来没有其他原因,就是因为一条运河的变迁和兴衰,由此诞生了这个民族“妇女追求解放”和男人对“传统忠孝节义怀疑”以至于由农耕社会到工业文明、所谓“信仰转移”的东方原始市民意识。

西方哲学家黑格尔在《历史研究》中指出:“人类历史是由高山丛林向平原、河流与湖泊,继而向海洋演进的过程。”这是人类文明的进程,也是一种社会生产方式发展的方向。作为生活在中国大运河出海口的孩子,当我自费旅行转了大半圈后,我突然痛苦而又遗憾地发现,在您博大精深、拥有深厚华夏文化、堪称一条民族母亲河的怀里,我只能沐浴着浓浓咸腥味的海风,怀着虔诚之心,向您呈献上一束粗砺的蔷薇花……

这就是我对故乡的全部爱恋和遗憾。曾几何时,故乡宛如一条玄暗中向着光明航行的船,乘风破浪,逶迤前行。这条船从远古的河姆渡驶来,承载着三江六岸祖先沉重和晶明的曙光,沿着古老的姚江(传说中舜与虞耕作过、由大禹浚通河道的土地)和浙东运河亘古长流、千年万载地通过甬江流至镇海口扬帆出海。这条船在历史长河中,整整航运荡漾了七千年。七千年中风刀霜剑、岁月如槃;我们信心满怀,意气风发,从无姑息,从不后退。我们曾有过唐代明州“治水建城”,“张友信率唐船商团驰骋东亚诸国”的荣光,也有过两宋时期在此设立“市舶司”、“帆桅如鲫、万国来朝”的辉煌。我们的目标是:“把窗户打开,与世界握手!”我们从没放松过努力,我们的追求永无止境。但是,随着元代游牧文明对东方原始海洋文明的颠覆与明、清两朝“海禁和闭关锁国”的政策,这条带着明显“黄土文明”印痕的古老运河被“废黜”了,朝廷(政府)不再通过这座“拥有世界一流黄金水道”的枢纽之城与世界握手,导致历史在短时期的颤悚与停顿。虽然,民间的交往仍在进行,但却延缓了历史的进程……

这就是宁波“冰厂跟”遗址存在的意义,因为它从城市历史和民间角度,见证了这条古老运河“漕运”(南北船帮)最后的归宿,和现代工业文明原始的曙光,以及中国古大运河出海口、“一带一路”最后的辉煌。

二、冰悟:你从哪儿来,我的朋友?

|

冰厂跟江景 丁永灿摄

穿过两千多年重重的历史浓雾,我站在先哲庄子面前,听到他击鼓唱道:“今吾朝受命而夕饮冰,我其内热与?”我问此言出自何处?他说:“你没读过我的《庄子·内篇·人间世》吗?”我又问此言道在何处?他呵呵笑道:“孺子可教也,道就这么简单:吾在早上接受了国君诏命,至晚就得饮用冰水。呵呵,为何这样呢?”他娓娓道来,“国人骄奢已久,一时积习难除;恐怕因为内心焦躁担忧,虚火上升吧!”“是吗?”我追问:“骄奢已久,积习难除……”他频频点头,只说上师老子有言:上善若水,水利万物而不争!乃人类之大作为矣!

无独有偶,现代学术奠基人之一梁启超,也有一个人所共知的别号:“饮冰室主人”,他给自己的文集命名《饮冰室文集》。为何?就是这位“公车上书的鲠君子”,固执地认为人世间有“虚火可清”。“清火者,是谓败火去邪,医治世人与社会久留心头的荼毒也。”

在古代哲人眼里,水是天下第一大善物;万物因此而生长,社会因此而发展,人类因此而进步。然而冰,则是感天动地水之洗礼。它是水“净化为气、化之为云、洗礼成冰”另一种存在形式。与水一样,冰是有生命的。它的生命存在于人类对自然界的认知,存在于历史与未来苍茫的云烟之中,存在于我们每个个体生命中。

有一段时间,我沉溺在宁波天一阁的古籍中,查寻冰的“来历”。为什么在古大运河的出海口,“冰厂跟”会成为中国与世界握手、宁波古农耕文明与现代工业文明分界最显著的标志之一。

清人徐兆昺所著《四明谈助》是这样描述“冰窖”外形的:“冰厂窖田覆草,中脊建瓴,前后峻削,如马鬣封然,不至积而渗漏,地上籍之以草,通长沟,冬月抬冰至满,必使封固周密,旁不通风,下可泄水,庶无消化之患。至夏日应用,每日江船运开,诸厂皆然,连绵十余里不断。”

这是对宁波运河入海口甬江南岸原始“冰厂根”的描述。清代鄞县诗人李邺嗣也对浙东一带冰厂出产的天然冰满怀豪情地吟诵道:

“鱼鲜五月味偏增,积冻中舱气自凝。

未出洋船先贵买,几家窖得一田冰。”

在中国古代,冰是贵族消暑清热的奢侈品。我们常常会在屏幕上看到这样的镜头:炎炎赤日的盛夏,古代宫廷有“凉床”供帝王栖卧,成群妃嫔陪伴君侧,嘴咂“冰肴”,好不自在。电影《斯巴达克斯》中就有奴隶“取冰于窖”,献于奴隶主饮用的场面。最近上演的网红热剧《步步惊心》,也有“若曦献冰肴于帝王饮的场景”。不要以为这些都是虚空的杜撰,马王堆出土的文物中就有盛冰的器皿……

那么,古人是如何制冰与储冰的呢?

在中国的古代典籍中,记载着最古老的制冰方式——天冰。中国的制冰历史可以追溯到距今3000年前的先秦时代,据《周礼》记载,当时周王室为保证夏天有冰块使用,专门成立了一个叫“冰政”的相应机构,负责人称为“凌人”;此部门应说编制不小,共有80名“职工”;一般从每年冬天12月起,就开始人工开采天然冰进行储存,以供来年夏天使用。宋朝高承所著《事物纪原》中也有记载:“《周礼》有冰人,掌斩冰,淇凌。注云:凌,冰室也。其事始于此。”如此说来,我国应是世界上再早的“藏冰”与“用冰”的国家。

|

世界上最早的“冰厂”,也就是冰窖。一般都建在阴凉的地方,深入地下,用新鲜稻草或芦苇铺垫,把冰置于其内后覆盖稻糠、树叶等隔温材料,然后密封窖口,待来年享用。每年大寒季节,古人就开始凿冰储藏,管理藏冰事务的官吏监督奴隶或冰农到水质好的地方凿采,藏到预先准备好的冰窖内。由于生产技术落后,这些凿采的冰有2/3会融化,所以古人常常将藏冰量提高所需使用的3倍。我国现河南新郑、河北易县,陕西咸阳等地,均有战国时期的冰丼发现。北魏郦道元的《水经注》,就生动地记录了建安十五年,曹操在河南邺城大兴土木,修建铜雀、金虎和冰井三台的事。至清代,朝廷和官府藏冰的规模颇为庞大,《大清会典》记录当时紫禁城内有5口窖,藏冰25000块;景山西门有6口窖,藏冰54000块;德胜门外有3口窖,藏冰26700块。有研究此道的学者根据这些记载推算,5000块冰的容积,就相当于现在一幢五层四单元的住宅楼。

冰厂跟江景 李斌摄

古代藏冰不但数量众多,而且用途方法各异。远在商代,人们就在寒冬腊月把室外冰块存放起来,供来年夏季冷藏食物之用。因此,中国古代的冰窖,也就是世界上最早的“冰厂”。《诗经》记载:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。”就是说在腊月里凿冰,三月里送进冰窖藏,至夏取出,供贵族们享用。在当时的楚国,不仅王室要贮存大量的自然冰,在一些达官贵人的家里也这样做。

中国古代藏冰,主要用来保存食品,其次是食用。早在2000多年前,我们的祖先就已用古“冰箱”——“鉴”来冷藏保鲜食品了。据《周礼》记载:每到春天,人们就将冰放入“鉴内”,以防食物腐败变质,到了祭礼时再取出。这种叫做“鉴”的古代“冰箱”,箱体两侧设提环,顶上有盖板,上开双线孔,既是抠手,又是冷气散发口。“鉴”这种冰器,在全国各地的考古中也均有发现。湖北随州曾侯乙墓中就出土了一个大型卯铜冰鉴。在明朝时,北京城里的王公贵族已把“饮冰”和藏冰的“冰鉴”作为重要的祛暑器具了,那多半是一种用天然冰块降温的箱子,以黄花梨木或红木制成。

除“冰鉴”外,中国古代冷藏食物的方法是“井藏”,也就是利用自然冰块冷藏食物的另一种方法。其方法是找无水或少水的地方凿井,并用陶井圈把井的土缘衬好,把需要冷藏的食物放在井中以达到冷藏的目的。据考古资料记载:20世纪曾在河南新郑发现的一座南北并列的五眼井,全部用陶井圈套叠而成。中国古代的平民百姓是无权使用冰鉴、冰箱的,他们最常规的做法就是在水井边用提篮盛上瓜果,然后系篮于辘轳之上送下井去,使提篮悬浮于冰凉的冷水中。

与藏冰相关的,则是史书上有所记载的朝廷“赐冰”和“颁冰”制度,古代官府夏令习俗。历周以降,北方地区冬令藏冰,要待次年夏令时取出,宫廷颁赐臣下,民间亦始市卖;为古代政令重要的一项。中国现存文献《夏小正》云:“颁冰也者,分冰以大夫也。”古代“颁冰”,还有献牲(羊羔)祭祀的仪俗。周王室把冰块分赐给身边人,但也不是谁都能享用的,只有相当于如今的高级干部才能分到,即所谓“食肉之禄,冰皆与焉”。也就是没有资历吃肉的官员,也没资历在夏天饮用冰块。这种“赐冰”规则,一直延续到明清。清人刘侗、于奕正撰《帝京景象略》记载:每年到了立夏明朝廷便会赐冰给文武大臣。清代也一样,把赐冰当成一种官员福礼,但恩赐形式有所改动,不是直接领冰块,而是发放“冰票”。《燕京岁时记.颁冰》记载说:“京师自暑伏日起至立秋止,各衙门例有赐冰。届时由工部颁给冰票,自行领取,多寡不同,名有等差。”

三、冰道:冰淇淋传播与中国冰俗

|

冰厂跟 李斌摄

现在我们可以说一说冰淇淋的故事了。与藏冰一样,世界上最早人工制冰的国家,应该也源于中国。有史记载的是在唐朝末年,人们在生产火药时开采出大量硝石,发现硝石溶于水时会吸收大量的热,可使水温降到结冰。这种发现使人们可以在夏天制冰了,工匠们将水放入罐内,取一个更大的容器,在容器中加入硝石,结果罐内的水使结成了冰。

当人工制冰成为事实后,古代夏日市场上很快出现了“冰鲜”。人们打捞的海产品,通过冰的冷冻运输得更远、保存得也更久。中国古代“冰鲜”(海产品)销售,往往与“冰”的制作联系在一起。换句话说:古宁波在舟山渔场捕捞的海鲜(水产品),通过冰的保鲜才能“销售”出去。而在此之前的“海鲜”,只能在制作成鮝或腌制品后,由南来北上的“航船”运至沿江的市埠;有了冷藏保鲜,才可以运得更远,使更多的人享受“海的美味”。当然,这种“保鲜”技术并无现代人“先进”,方法也简陋得多。为之,古人的生活水平才有了更大的提高。至北宋末年,除了“冰鲜”沿着运河进“京”使都市人享受“海的美味”,人们开始在制冰时向罐子里放入糖、各种水果等,使冷饮食品丰富起来。在夏天街市上有 “雪泡豆儿水”、“雪泡梅花酒”等饮料出售。《清明上河图》中出现的“冰摊”画面,想必是出售这种冷饮食品的。至元代,商人们甚至在冰中加上果浆和牛奶出售,这已和现代的冰淇淋十分相似了。

关于风靡全球的冰淇淋制作和发展,有一小段“历史笔记”摘录给读者参考:

2017年俄罗斯总统普京到杭州参加G20峰会,没忘记带上一箱俄罗斯冰淇淋作为礼物。使“冰淇淋外交”不仅成为一段佳话,更加推动这份“国礼”在中国成为“网红”。随后,大批中国订单飞向俄罗斯,俄罗斯冰淇淋厂家也纷纷将目光投向消费需求庞大的中国市场。如今,俄罗斯冰淇淋已经出现在中国多地保税区的进口直营店和超市冷柜里。此外,品牌古斯托夫还入驻了北京庆丰包子铺的门店,该店收银台处还特别贴出广告:“俄罗斯国礼:冰淇淋。”

说起来,这种西方流行的冰制食品,“老祖宗”其实也来源于中国古代的“冰饮”。元朝的开国皇帝忽必烈常常在盛夏享用冰冷饮,觉得这种掺入牛奶的饮料特别香甜。1275年,意大利人马可·波罗来到中国,常常被忽必烈召进皇宫,在讲述欧洲各国的历史、风俗、现状的同时,也品尝了中国的冰冷饮。在忽必烈的引导下,他很快就喜欢上这种消暑冷饮,在沿着运河和海岸线考察中国南方的旅途上,身边带着这种饮料;后来回国时把制冰技术带回了意大利,使“冰冷饮”迅速在西方流传开来。当时意大利有个叫夏尔信的小商人,开了一家制作冰冷饮的小店铺,生意十分兴隆,就尝试着在马可·波罗在中国带回的冰饮配方中加入果汁、橘子汁、柠檬汁等,结果制作出口感更好、被人称作为“夏尔信饮料”的“冰饮”。

到了十五世纪中叶,法国有一位皇后叫卡特琳,她喜欢吃些新花样的食物。1506年的夏季某日,皇后要吃冰冷饮时厨师忽发奇想,在制作冰冷饮时把奶油、牛奶和各种香料掺杂到水中,使其冷冻成半固体状态,然后刻上花纹、装饰了花边的冰淇淋就这样诞生了。后来这种冰淇淋走出皇宫,走出法国,传遍了欧洲、美洲、亚非拉和世界各地。

中国古代与冰相关的习俗,除了冰饮(冰淇淋)和制冰为食品保鲜外,还有许多在行为举止上约定俗成的规则,例如“打冰”。

“打冰”,流传在我国北方大部分地区,一般都在三九天(此时最冷)。在四更天“打冰人”穿戴(防湿的衣服与鞋袜)好了,每人拿个大冰镩,在工头带领下先打远处的冰,逐渐打近处的冰。按一定的尺寸将大冰块分割成约3尺长、2尺多宽的若干小块运至窖库,用冰桶储藏。“打冰人”用的冰镩,都有两个倒须钩,用冰镩的倒须钩钩持住冰块往冰窖拖,直至五更过后收工。

与“打冰”一样,“滚冰”为我国北方(尤其流行东北地区)的传统元宵节俗。在旧时元宵节,每个村坊的小孩儿(约16岁以下)要穿红绿单衣从冰上滾过,并吃上一小块冰,才可保证新的一年腰不疼、腿不瘦、牙不倒,没病没灾地过上一年。现在东北地区乡间村坊仍流行“滚冰”,却很少见办“滚冰节”的。可想这种节俗活动,随着时代的前进已逐渐淡出舞台。

中国古代与冰相关的文艺体育活动主要两类。一类是“溜冰”,另一类是“冰毬”;当然还有“滑雪”啰,权且算是与溜冰同回事。

“溜冰”是我国近代汉族及满族等多民族在冬令时节开展的户外娱乐活动,流行在北方大部分地区,即在冰面上做滑行。旧时滑行的冰鞋一般在鞋底缚有铁条,也有在木板上装铁条然后缚到鞋上。溜冰除速滑以外,尚有“苏秦背剑”、“金鸡独立”、“风凰单展翅”等六十几个动作和花样。也有不穿冰鞋只用本身穿的鞋,或穿老头乐“毛窝”溜冰的,俗语叫做“滑擦”。

“溜冰”活动如今还很普及,但“冰毬”则较少见了。本文作者考证了冰毬历史后认为:驰名古今的“冰毬”活动,现已被一种叫做“冰壶”的体育竞赛所替代。“冰壶”,又称“掷冰壶”,“冰上溜石”。是一种以队为单位在冰上进行(用杆子)的投掷性竞赛,现今被纳入冬奥会比赛项目,并设有“冰壶世锦赛”。设男女2个小项,每队为四人。冰壶为圆壶状,为苏格兰天然花岗岩制成。冰壶周长约为91.44厘米,高约11.43厘米;重量(含壶柄和壶栓)最大为19.96公斤。相较中国古代的冰毬,不仅分量重得多,而且操作与竞赛规则也不一样。

中国古代的冰毯,是一种由兽皮为外形,内充棉絮及丝麻类的皮球,约有足球大小,由竞赛者分成两队使用竹竿的投掷性项目,“射”入网箱优者为胜。距离“冰壶”,倒不如“足球”更近一些。所不同的一是足球是用脚踢的,而冰毬则只能用手与竹竿替代;二是足球射门与冰毬投入网箱不同。综上所述,感到古人这种冰毬的失传,则是十分遗憾的。

至于“滑雪”,古今相同,是一种深为北方地区欢迎、作为节俗活动而被冬奥会选中的群众性体育项目。

在江南民间,旧时农村孩子中流行“打雪仗”、“堆雪人”和“走冰桥”(也叫踩冰桥)的游戏。“打雪仗”、“堆雪人”不必细说,想必我们幼时都玩过。唯有“走冰桥”(踩冰桥),有些朋友不大熟悉。这实际上是江南冬日运河两岸的一道风景。每年河道结冰时,就有“小人儿”手携着手、接二连三地走过“冰层”,也有一脚踩空“掉”下去的,但因为手拉手,很少危及生命。但只有胆大的孩子,才玩这种“走冰桥”(踩冰桥)的游戏。

在中国大运河的末端——浙东运河两岸,这种游戏现在少有孩子玩儿。主要是气候转热,降温结冰季节明显减少,河道很少有厚冰存在。可在五六十年前,“踩冰桥”游戏是我们常见的“玩儿”。

四、冰魂:宁波古代制冰与地方工业文明雏形

中国大运河逶迤流至宁波,就临近或已至出海口了。中国有记载的古代运河不少,但是连接出海口的,还只有宁波和天津两个大码头。相比天津,宁波无论是海运的历史的码头的规模,都早得多和大得多。

这儿是中国古运河连接“海丝之路”的枢纽城市,也是中国与世界“握手”的“黄金水道”。

是历史给了宁波机遇,还是机遇选择了宁波?

宁波大规模制冰起始于明朝。据明嘉靖年间松江府昆山人郑若曾(字伯鲁,号开阳,明代著名的布衣军事家、战略家)在《江南经略》中记载:在明代,宁波的黄市洋一带就有四五座“冰荫”(即冰厂)专为渔船供应冰块,但当时浙东一带的习俗是将所得鱼货用盐来腌制;而不是像如今一样流行冰鲜,所以冰厂的数量应该也是有限的。

捕鱼应是宁波人自古赖以生存的主要业态,为海产品的保鲜需要,制冰业必然应运而生。也许人们会问:延续了几个世纪的宁波“冰厂跟”,为什么偏偏会出现发端在明朝?

要说清楚这问题是简单的,也是复杂的。简单只有一句话:因为明清时期实行“海禁”,闭关锁国中断了中华民族经历千年的对外贸易交往。如果复杂起来,涉及到中华民族的文化史,则需要历史学家写上一本厚厚的书来回答。

为什么会是这样?禁海,也就是禁商(海外贸易)。这在现在看来,不应该呀!但在当时,却是名正言顺的:因为中华地广物博,货丰埠盈,肥水不外流。但是,商业贸易是像水一般流动的,不会因朝廷“海禁”而中断,“官方出海”被朝廷禁止了,民间却仍然禁不住。嘉靖年间的戚继光“抗倭”,是名正言顺写进教科书的“爱国主义行为”;现在看来也有“偏颇”且失公允,其实那时所抗击的“倭寇”,许多并不是“日本浪人”,而是沿岸下海乞生的贫苦农民。中国历史上最不该杀的商人,就是当时“盘踞”在“六横岛”和舟山群岛的“货王”王直(?—1559,安徽歙县人,明代海上贸易商人、航海家),原本人家已接受“招安”投降了,可嘉靖皇帝还是以“不诛其人,海无宁日”为由头,命令胡宗宪把他给杀了。

杀了他,海就有宁日吗?应该也没有,两百多年后的“五口通商”,还是把中国的大门给打开了。由落后的“农耕文明”向“海洋商业文明”进化,这是历史发展的必然。商业必须像水一般流动的,它没有土地的羁绊,哪儿有财富,就像水一般地往哪儿流动。既然不能出海贸易,那就把眼光放在国内贸易。当时浙东古运河通往京城的船,装的货品除粮米(漕粮)外,大都是蚕丝、茶叶,药品和海鲜。海鲜分为两宗,一是干、咸货,二就是冷藏的“冰鲜”。这些冷冻的“冰鲜”大多还是到不了京城,因为路途实在太遙远了,除漕工沿途食用外,多在运河两岸附近城市换零花钱了。由于宁波地处“中隅”连接海港,“船商”分“南北两号”。“北号”专跑京城,货品除了漕粮外,还有远到归化(今呼和浩特)的茶叶与药品。而“南号”,则是“中转”货栈,把岭南、八闽的商品运宁波,又把由北方带回宁波的商品捎回家乡。“南号”一般不做“冰鲜”生意。一是岭南、八闽均靠海,自有渔业海产资源。二是那儿气候炎热,所贮“冰鲜”放不久,至半路就“臭”了……

回过头来说“冰厂”。宁波“冰厂”发端明代,兴盛却在清代。那时候腌制的海鲜已不能满足人们饮食需要,冰鲜冷藏的鱼虾更受运河两岸市民的欢迎;尤其是繁华的沿江都市临安(杭州)、松江(上海)和江阴(南京)诸地,对“冰鲜”需求量与日俱增。当然,这局限于高端人士的餐桌与酒肆,普通百姓是享受不到的。但尽管这样,需求量还是很大。客观上推动了宁波海上捕捞业和制冰业的发展。据相关资料显示,那时期宁波的冰厂发展速度是最快的,截止1893年,宁波已有冰厂数百家,还设立了公行;从事冰业的冰农达数千人……

清人徐兆昺在他的乡士文献《四明谈助》卷二十八中,详细地记载了位于运河出海口“甬江贩聚鲜货”的现象:“甬东滨江居民,多以藏冰为业,谓之‘冰厂\\\\’。夏初凿取,以佐渔鱼行远。贩夫冰船,多系于芥子庵道头。”

据民国《镇海县志》记载:“嘉庆二年新碶头帮有冰鲜船60余艘。民国二年镇海江南、江北帮有冰鲜船30余艘。”

1892年4月29日的《申报》在“四明闻见录”的文章中提到:“江东三官堂至梅墟一带约有冰厂数百家,近有刁猾之徒……勒派田捐……吴观察札委杨分府于三月二十五日亲临勘。”

对宁波甬江“冰厂跟”万亩冰田的景况,19世纪初的英国摄影家约翰·汤姆逊的游记《中国与中国人的影像》中,曾以优美的笔调描述初夏时节轮船在甬江航行的见闻,其中提到对他来说眼睛为之一亮的新鲜事物:“江岸上那一排排连绵不绝的冰屋,里面贮存的冰用于夏天的时候给鱼保鲜……”这位约翰·汤姆逊所说的“冰屋”,便是“老宁波人”口口相传的“冰厂”。

在19世纪将茶叶自中国引入印度的苏格兰植物学家罗伯特·福钧来宁波时,也对甬江南岸绵延十里的“冰库”充满了好奇:“乍看上去,很像英国的干草堆。就这样一个简单的构造,竟然可以在夏天很好地保存冰块。”他又说:“1844——1845年的冬天是一个暖冬,这一地区的池塘、运河里很少或者根本就没结过冰。冰库自然也没有新冰入贮,但很多冰库还是贮存了大量的冰块。这些冰却是前一年存放在那儿的,就这样,市场上有冰块出售。”

宁波冰厂兴旺于民国。随着渔业生产的发展,宁波地区的冰厂俯拾皆是,蔚为大观,“万亩冰田”已成规模。据1933年调查统计,当时鄞县人口为68万,而直接或间接从事制冰业的不下万人。浙江省立宁波民众教育馆有份详细调查,1936年鄞县“下白沙对岸梅墟地方,和丰纱厂东沿江数里”等地:“有大小冰厂二百计余”,“可容纳冰一万二千担至一万六千担者有五十余厂,可容纳八千担至一万担者有七十余厂,其余可容冰四千担至七千担。”《中国实业志.浙江省卷》还详细列举了当时鄞县宗茂记、葆记、楚记、谟记、秀记、运记、采记、兰记、舜记、梅号、南号等20家冰厂的资本及地址情况。此外镇海、定海、象山等地也有众多的冰厂。

据《鄞县通志.食货》记载:民国初期(1911年)“甬江渔船当渔汛期至,由奉化江扬帆而来,经过东乡、梅墟,必购冰贮舱下,使船载重始可浮海。及在定海洋面渔获而归,将贩甬上之渔行也。又经过其地,则再冲冲,使鱼味鲜美,且可以持久。故梅墟一带沿江十里之地,栉比而立者,皆雔形草盖之冰厂。”又记:“晚秋收获后,灌田以水,支木建厂,茨草其上,掘地为洼,用以贮冰。十月以后,天寒凝冰,早晨二、三时,乘月光,将由所结冰藏至厂中,至翌年春间,冰期始断,乃扃门待售于冰鲜船。”

据民国二十四年(1935年)《鄞县通志》记载:“梅墟一带沿江十里之地,冰厂栉比而立,自和丰纱厂以东至镇海方向,鼎盛时,常有数千座冰厂。”

至此,笔者粗粗算了一下,这时宁波的冰厂估计有近万座,占地约万亩,在甬江南岸绵延约十里,从业人员超过万人,名符其实地被称为浙东第一产业。

五、冰问:“冰厂跟”,在上世纪八十年代悄然逝去

|

冰厂跟展馆 李斌摄

宁波冰厂遗址不仅规模巨大,而且是具有组织结构、资本和规模的近代企业。1927年5月21日《时事公报》题为《冰船业同盟会成立》的报道,详细地介绍了该行业的组织状况和经营、资本构成状况:“本埠冰船业工人同盟会假江东二眼桥开成立大会,到会者三十余人……推选余宝裕范阿朝、林银仁、金阿多、范尚水、钱国华、林云生七人为执行委员。”另又载:“下白沙对岸梅墟地方,和丰纱厂东沿江数里,有无数累累方锥形之草棚者,即天然冰厂也。此项冰厂,多为当地农民所营,因其无需巨大资本,又可收相当之利益,故普通有水田七八亩、资本七八百元者,莫不建造一厂,以收其利。此种营业,系来集冬季水田中所结冰块,挑贮厂中,俟结冰期过后,取出售与渔船及冰鲜船应用,当其盛时,梅墟一带有七八百厂之多。”

在解放后很长一段时间内,由于技术和经济上等原因,宁波冰源来自旧时的冰厂,冰鲜业仍延续民国时期的做法。浙东运河出海口的甬江两岸,北仑的江南、小港、新碶、大榭、穿山、后所、小门等沿海地区冰厂林立,季节性地从事天然冰贮藏,挑冰的农民数以万计。宁波江夏街码头不仅是海洋捕捞渔货的集散地,还是冰贩子买进和卖出的活动场所。

冰厂的“生产”和“销售”,一般要经过结冰、贮冰、挑冰、踏冰、估冰、卖冰等六个阶段。

所谓“结冰”,是主人在冰厂附近拥有20至30亩之间的田,在寒冷的冬季把隔成一小块的田里灌满水,民间称之为“冰田”。这些冰田,就是“货源”了,用茅(稻)草遮盖加以保护,把它贮存起来,称之为“储冰”。所谓“挑冰”,就是把冰田里的冰,挑到冰窖的过程。人们在尺把长的竹竿顶端绑上木榔头,将冰与田埂相连的四周敲开。将冰块敲碎后,再用冰篰将冰一筐筐地挑进冰窖贮存。接下来就是次年天气转热时的“踏冰”,因为随着气温上升,少部份的冰融化后会在冰层内形成冰窟窿,需要由人踩踏将窟窿堵住,才不出现继续融化扩大,以至于出现“冰漏”。

“估冰”与“卖冰”,相对程序较为简单一些,大多由冰贩子和渔船主自己找上门来,先“估冰”,后“卖冰”;待渔船靠岸,冰厂的人就打开冰窖的门,清除覆盖在冰块上的稻草,用镐或板锄掘碎已连成一片的冰层,将冰一担担过秤后,再由穿着草鞋或光着脚的挑冰人踩着晃悠悠的跳板,从码头将冰挑到船上。也有“中人”领着冰贩子与渔船主上门“估冰”的,谈好价格“冰银两清”,待渔船进港后再由冰厂雇人挑到船上;很少有讨价还价和纠缠不清的。

每年“出冰”时节,是“冰厂主”与“冰农”的“节日”,人们会在夏日晒场(晒谷场)搭上戏台,喊上戏班子,为大半年的辛苦劳动进行庆贺。

宁波北仑作家石志藏,在博客内介绍了他小时候“挑冰”的情景:

寒冷的冬天清晨,当多数人尚在被窝里做梦时,村子里就有人高叫“挑冰喽,挑冰喽”,于是,男劳力纷纷起床去挑冰。之所以选择在早上挑冰,一是早上天气冷,冰不会融化,二是集体经济时代挑冰是“副业”,大约5分钱一担,并且是不记“工分”发现金的,所以男劳力视挑冰为“赚外快铜钿”,虽然很辛苦,但大家的积极性很高。冬天挑冰时,要穿上厚厚的上山袜,再穿上草鞋,先到冰田的“冰河头”,即在冰田一角挖一米多深的凹处,便于捞冰。天气冷的年头,一边捞上冰,一边又结上了薄冰,可重复利用。每挑一担冰,管冰厂的人往往毛估一下每担冰的分量,然后发给一根小竹签,倘若分量不够,就只发半根小竹签,或者提醒说:“这担分量少了点,侬下担要挑多点。”这么说是给你面子或照顾。每10根小竹签换一根大竹签,一根大竹签值5角钱。等劳动结束,再凭签的数量领取现金。一个早上下来一般能挣2元左右的钱,尽管穿着山袜和草鞋的双脚已结上了冰,但一个早上大家都乐呵呵的,因为平时的劳动只记工分,没有现金,现金要年底统算有余才能分红,2元钱在那时含金量高,确是不错的收入。

冰窖建造方法通常较为简单,在靠海或江的地方选一块一亩或几亩大的田,平整后用土夯实围成矩形状,再在土基上搭建人字梁,一般用十几米长的松树相向构搭,按人字梁数分为5拚、7拚,还有再大一些的,每拚的距离为3至4米,并用厚厚的“草扇”(从前农村一种以毛竹条或绳为纲,以稻草为编织物的扇状物品)盖顶,冰厂从地面至顶部,一般有十几米高。冰厂内侧用泥土围起来的内墙,也用草扇钉住围好,这样一可保温,二可防冰层与泥墙接触;否则就会成为“泥冰”,冰块就卖不出去了。冰厂内侧四周有小水沟,用于冰层融化后排水,待贮冰期到后,地上还须用厚厚的稻草垫底。冰厂门较小,主要是为保温,出口一般靠海,便于夏日出冰。

同样,冰厂的“生产技术”和工具也比较简单,适合沿江或沿海的普通人家操作。在长年的实践劳作中,人们总结出一整套生产技术及工具。在每块冰田靠近道路的位置开挖1米宽半人深的“汤团河”,方便就近将冰送入冰厂中;敲冰、拉冰、捞冰都有专门工具,如冰榔头、冰扒、冰耙及冰篮、冰篰等。有的地方还提前将多条绳索放入水田中,结冰后冰和绳索就连接在一起,当冰被敲开后,只要拉动绳索,就可以方便地将冰块拉到一起了。

冰厂跟的存在,对宁波人来说并不遥远,旧时甬江两岸、包括靠海的大榭北渡、新碶小山、江南谢墅、庄市三官堂一带,在上世纪七八十年代,尚有大量的冰厂存在。此外,市区很多地名亦与冰厂有关,如江东冰厂跟林家、冰厂路56号等;大榭岛上不少村名,也与当年冰厂有关。

冰厂跟的逝去,对宁波人来说既突兀又平常。大约在上世纪八十年代末,由于冰箱、空调等一系列冷藏、冷冻、冰库机械冰的出现,以及城区扩建和道路改造,这成千上万座像战争年代碉堡一般的冰窖,仿佛突然之间消失了。

但人们对冰厂跟这一份“城市记忆”却不会消失,由于世界非物质文化——中国大运河工程在世人面前的亮相,冰厂跟,这份遗落在运河出海口甬江两岸的风景也凸现在人们眼前……

2016年1月,世居江东冰厂跟旧址的余茂大(南宋名臣余天锡后人)前来宁波天一阁博物馆捐献《鄞东冰厂跟余氏宗谱》时回忆说:“直至上世纪60年代,桑家村田野上排列着成群的土墩,景象十分壮观……过去梅墟一带沿江十里之地、和丰纱厂以东至镇海方向,有着数千座冰厂……”。

2016年10月27日《宁波晚报》报道:75岁的市民朱勇伟在“推荐宁波最美老地名”活动中,向记者介绍了“冰厂跟遗址”(特指今日庆丰桥下的沿江一带),说他八十年代初期在渔轮厂上班,每天都经过“冰厂跟”,他说他记得很清楚,1983年宁波天然冰全部停止生产,那时江边尚存30多座像金字塔一样的草棚厂房,都随着城市建设发展逐年湮灭了。随后他领着记者寻踪,旧时冰厂自然不见踪影,唯一标志着这段历史印记的,是雅戈尔紫玉台小区对面马路中间高高竖起的交通指示牌:“甬江公园公共停车场(冰厂跟)”。

这真是:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼;黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

六、冰韵:江南水城关于“冰厂跟”的故事

|

冰厂跟 李斌摄

<p style="white-space: normal;-webkit-text-size-adjust: auto;tex