“青瓷瓯乐”——你所不知的“国乐”

陈珊岳

|

作者 陈珊岳

越窑“青瓷瓯乐”,是远古击缶之乐、击瓯之乐与水盏之乐的延续与发展,是用陶瓷土制成的青瓷乐器和器皿进行成建制音乐演奏,并以“越瓯”(越州窑烧制的青瓷碗)为主奏乐器的音乐统称,简称“瓯乐”,是陶瓷音乐艺术的表现形式及表演技艺。它凝结着中华民族的聪明与才智,是中华民族独有的“非物质文化遗产”。

一、“青瓷瓯乐”源远流长

越窑是我国古代最著名的青瓷窑系,它有着悠久的历史背景与深厚的文化内涵。从大量考古发掘表明,我国陶瓷业自商周已进入了原始瓷阶段,历经商、周、秦、汉而绵延不绝,至唐、五代陶瓷制作业则出现鼎盛期。越窑的烧造史自东汉一直持续到南宋,长达1100余年,在中国陶瓷史上具有极崇高的地位。慈溪上林湖集我国青瓷发祥地、“唐宋瓷都”、“海上陶瓷之路”始发地和“秘色瓷”中心产区于一身,是中国古代最重要的越窑窑址之一,青瓷瓯乐伴随着越窑的发展而盛行。

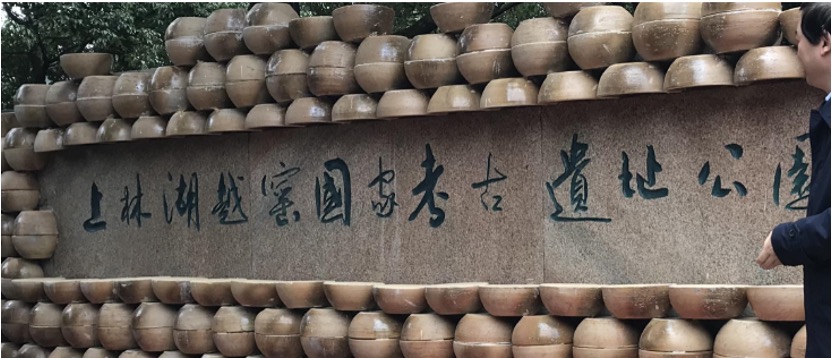

上林湖越窑遗址资料照片▼

|

青瓷瓯乐源于越窑生产及越地民间的生活之中,它是先辈们生产与生活实践中创造的民族优秀文化结晶。越窑生产过程中,一件好的瓷器,除了看它的色泽、厚薄外,还要听其声音是否清脆。窑工们在敲击检验青瓷产品同时,发现“青如翠,声如磬”的音质特性,掌握并积累一定的击打技能。劳作之余,自然地对越瓯的演奏产生了浓烈的娱乐兴趣,击瓯之乐成为越地民间时尚习俗。于是人们在击瓯之乐表演技艺的传习过程中,逐步形成青瓷乐器成建制演奏,并以越瓯为主奏乐器的青瓷音乐概念,简称其为“瓯乐”,并在民间流传了上千余年。慈溪民间遗存的青瓷乐器有闻长庆收藏的青瓷唐鼓、田螺山瓷埙,章均立收藏的瓷瓯,以及丁宝顺仿制民间集市行会的行进式瓷瓯琴等,充分证实原生态“瓯乐”与越地民间生产生活交融相连,它始终伴随着人类的身影,是地域文化的一个组成部分。

中唐时期,由于越窑生产力的极大发展,特别是上林湖越窑“秘色瓷”的烧制成功,“形如玉、声如罄”的越窑青瓷成为朝贡珍品。许多文人雅士在品赏越瓷的过程中由感而发,留下许多赞美越瓷珍品及击瓯之乐的诗文,如唐代李涉《春山三朅来》的“越瓯遥见裂鼻香,欲觉身轻骑白鹤”;施肩吾《蜀茗词》的“越碗初盛蜀茗新,薄烟轻处搅来匀”;郑谷《送吏部曹郎中免官南归》的“箧重藏吴画,茶新换越瓯”。又如唐代诗人张曙的《击瓯赋》、张祎的《题击瓯楼》等。唐宋诗文中的“越瓯”、“越碗”均是杭州湾两岸越窑烧造的青瓷碗(唐代称之为“越瓯”),充分证明越窑青瓷及青瓷瓯乐在唐宋时期的社会影响及历史地位。

改革开放后,党和政府十分重视历史文化研究与开发。1983年海盐黄家山遗址、1998年上林湖寺龙口窑址、2003年长兴鼻子山与2007年德清亭子桥窑址等一批历史文化遗址的相继发掘。特别是1998年上林湖寺龙口越窑遗址伴随出土的越瓯、越盘、越铃、越钟、越埙和越鼓等一批(33件)唐宋青瓷乐器,使千年历史文化得以还原再现,它有力佐证了青瓷乐器演奏区域的分布与越窑生产及越地民间生活息息相关。

杭州湾两岸的越窑生产与越地民间青瓷乐器的遗存、唐宋文人描绘“越瓯”演奏的诗文、杭州湾两岸陶瓷乐器的出土等,有力佐证了“击瓯之乐”源于杭州湾两岸的历史事实。

青瓷瓯乐是唐代击瓯之乐,远古击缶之乐的延续与发展。溯源于中国远古的春秋时代,《诗经·陈风·宛丘》中的“坎其击缶,宛丘之道”之句,“宛丘”是春秋时期陈国的都城,说明在周代或更早时期已有击缶而歌之俗。马端临《文献通考·胡缶》亦云:“古者,西戎用缶以为乐,党项国亦击缶焉”。马端临所说“党项国”是据《北史》而言,《北史.卷九六》载:“党项羌者,三苗之后也,……琵琶、横吹,击缶为节”。汉代应劭《风俗通》云:“缶,瓦器所以盛浆,秦人鼓之以节歌”,据其“盛酒浆“之说,秦人击缶之乐,当是敲击盛以酒浆等液体的瓦缶,这便是后世的“击瓯”、水盏。据《旧唐书·音乐志》记载:“古缶如足盆,古西戎之乐,秦俗用之。”后世文献中多称击缶是秦人之俗,这种说法可能主要源于“秦赵会于渑池,秦王击缶而歌”。说明在乐器种类尚不发达的早期社会音乐生活中,这种乐用两便,以缶作乐器则相当普遍。

陶瓷乐器的生产与发展是个漫长的过程,从击缶发展为击瓯,它与当时的生产力水平密切相关。缶与瓯均是瓦类盛器及体鸣类的打击乐器。缶与瓯虽属性相同,但它们之间的形体、质地却不尽相同。缶本是用于汲水或盛浆的一种大腹而敛口的陶质盛器,它是普通易熔粘土烧制而成。这种陶缶质地粗松,击打时只能发出“朴朴朴”发闷的声响。而瓷瓯是瓷土经过高温焙烧而成的盛酒泡茶的瓷碗、瓷盏,胎体紧密坚固,造型精致,瓷面光洁,打击时会发出叮当的金石之声。

唐宋时期,延续几千年质松粗糙的“陶器”被质密精致的“瓷器”所替代,击缶之乐延变发展成击瓯之乐。“击瓯”两字最早出现在西晋的历史文献中,西晋人郭璞:“缶是瓦器,可以节乐,若今击瓯”。西晋时期十分重视制瓷业发展,制瓷工艺有了较大提高,尽管当时已有成熟的瓷器出现,但很长时期内仍处于较为粗放的阶段,尚未达到金石之声的音质条件,历史文献中也未有数瓯成编击奏的记载。西晋人郭璞所指的“击瓯”可能仍是此前的节奏型的单缶,或是秦汉“节乐”意义上的“击缶”,只是缶的形体与质地发生微妙变化而已。

经过南北朝、隋代的发展,唐代的制瓷业不论是规模还是工艺都达到很高的水平,形成了以上林湖为主体的越窑青瓷中心产区。窑炉的改进、胎釉配置和装饰技法的发展,为瓷器的精工细作创造了可能,各类器形不断湧现。胎体紧密坚固,造型精致,瓷面光洁,具有金石之声的瓷瓯,为击瓯之乐提供了坚实的物质基础。《旧唐书·音乐志》云:“八缶,唐永泰初年(765年)司马滔进广平乐,盖八缶,具黄钟一均声”。马端临的《文献通考》记载:“近世民间,用九瓯盛水击之,谓之水盏。合五四清之音,其制盏始于李琬”。——这记载的大约是在唐代宗年间(公元762-779年)。唐代音乐家段安节的《乐府杂录》中记载:“ 武宗朝(公元841— 846年)郭道源后为凤翔府天兴寺丞, 充太常寺调音律官,善击瓯, 率以邢瓯、越瓯十二只, 旋加、减水于其中, 以箸击之。……击瓯盖出于击缶”。这里所说的越瓯、邢瓯就是指当时越、邢两大名窑生产的瓷瓯。至于唐永泰初年司马滔的“八缶” 、唐代宗年间李琬的“九盏之音”及武宗朝郭道源的“十二瓯”,均已非原始形态的单缶, 而是发展成按音阶排列的编瓯,节奏型击缶已演变成旋律型击瓯之乐,并被编入唐代《乐府杂录》,击瓯之乐从此载入史册。因而后人把司马滔、李琬、郭道尊称为击瓯之乐的开山鼻祖。

唐代有许多赞美击瓯技艺的诗文,如方干的《赠户曹小妓天得善击越器以成曲章》云:“越器敲来曲调成,腕头匀滑自轻清”。随风摇曳有余韵,测水浅深多泛声。昼漏丁当相续滴,寒蝉计会一时鸣。若教进上梨园去,众乐无由更擅名。”

诗中不仅赞美了乐伎击瓯的艺术才华,而且还描述了击瓯的方式、过程及诗人聆听瓯声的感受。经过文人雅士的修饰与梨园乐坊的锤炼,击瓯技艺得到空前的普及与提高。

二、越窑的发展使青瓷瓯乐盛行

|

上林湖越窑遗址资料照片

唐代国力强盛,社会生产极大发展,各类手工业都取得了突出的成就。金银器、漆器精致绝伦,玻璃器皿的传入以及与波斯、大食等国手工业的交流,为唐代瓷器的发展提供了丰富的养料,开辟了广阔的发展视野。上林窑工“匣钵”烧造工艺的首创成功,从根本上改变了由明火叠烧为匣钵装烧,既解决了生坯叠装时的负重,又使火焰与坯胎隔离,避免了烟熏、落渣,粘釉、火剌、变形等缺陷,使青瓷产品器形端正,器壁减薄,釉面晶莹光润。特别是上林湖越窑“秘色瓷”的烧制成功并成为朝贡珍品,从而使击瓯之乐得到空前繁荣与系统发展。

形如玉、声如罄的“秘色瓷”,深受文人雅士及皇家贵族的喜爱。品茶饮酒是欢聚宴饮的民间习俗,更是文人雅士会友论道的重要场所。品仙茗、击越瓯、论诗文成为文人雅士时尚风俗。许多文人在品赏击瓯之乐过程中由感而发,留下许多赞美击瓯技艺的诗文。

击瓯之乐风行朝野,活跃于民间茶楼、酒馆,梨园、乐坊,并涌现了郭道源、马处士、步非姻、曹小妓、吴斌等一批瓯乐演奏家,擅长击瓯的马处士还将自己建造的住宅命名为击瓯楼。唐代诗人温庭筠在《郭处士击瓯歌》[1]诗中用“金虬石潭古”“勺陂潋滟”、“碎佩丛铃”、“玉晨冷磬”、“小响丁当”等词点染击瓯表演者的高超技艺,有声有色地立体地描绘了音乐画面。用“驻云车”、“抱扇立”及“落翠花”描绘现场听众如醉如痴的情景,衬托郭处士击瓯的音乐之美。“此外,还用“乱珠触续正跳荡,倾头不觉金乌斜”,敍述这时的瓯击犹如玉珠跳荡,演奏者仍低着头入神地敲打着,不知道日已西斜,然而人们意犹未足,描述了演奏者与众人的入神形态。

温庭筠本人就是一个大音乐家。他不仅善于依律而填词谱曲,而且还精于演奏,他的诗不是一般的泛泛的谀词,而是行家对于这一音乐之美的鉴赏。又如唐代诗人僧鸾的《赠李粲秀才》及宋代梅尧臣的《击瓯赋》等一批文人雅士,对当时的击瓯技艺都有深入详尽的描绘。但是,由于身传心授及科技承载的历史局限,至今无法找到瓯乐表演技艺的原始资料。但从文人雅士大量参与或欣赏瓯乐演奏激性而作的诗词描绘,可从中印证唐宋时期“神通百达”的瓯乐表现技艺。

大唐盛世,人民赋役负担减轻,丰衣足食,夜不闭户,道不拾遗,有了安定的生产和生活环境。人们不再为衣食住行所担忧,转而注重精神文化生活,击瓯之乐成为人们文化生活的一项重要内容。击瓯之乐还与歌舞相互结合渗透,日渐丰富,呈现出一片欣欣向荣的升平景象。特别是击瓯之乐作为唐代燕乐融入皇室、贵族,用于宴席、庆典、祭祀等集聚活动,击瓯之乐的演奏规模逐渐扩大。

人们为了营造特定的热烈与庄重的活动氛围,就去寻求和创制由此相匹配的乐器,从而促进了各类青瓷乐器的创制、仿造与应用,于是,瓷埙、瓷编罄、瓷编钟、瓷方响等一批瓷质乐器成为越瓯的配奏乐器。

受春秋、秦汉陶鼓及当时西域腰鼓的影响,瓷腰鼓不仅成为独立演奏的大众娱乐项目,而且在宴席、庆典、祀祭等集聚活动的演奏中,成为引领指挥乐队、控制音乐速度、调节音乐气氛的节奏乐器。而在民间更多的则是击瓯混编于其它民族乐器,发挥其独特的音乐功能。如宋代《都城纪胜》曾载:“吹赚动鼓板……又有拍番鼓子,敲水盏、锣、扳和鼓儿,皆是也。”

“今街市有乐人三五为队,专赶春场、看潮、看芙蓉、及酒座只应,与钱不

多,谓之荒鼓板”。莫高窟五代第61窟主室东壁门北《维摩诘经变相》之《方便品》中,就有一幅小酒店里一人吹奏横笛、一人执板击节、一人敲水盏,一人作长袖之舞的乐人画面,便是“酒座只(支)应,与钱亦不多”之“乐人三五为队的荒鼓板”,由此足证《都城纪胜》记载的真实可靠。

至今虽尚无陶瓷乐器成建制演奏的历史文献记载,但从慈溪上林湖寺龙口越窑遗址发掘出土的越瓯等一大批历史遗物,特别是瓷鼓、瓷埙、瓷铃、瓷编钟等33件唐宋青瓷乐器的出土,亦可证明当时已经形成了以越瓯为主体,兼有越编钟、越编磬、越鼓、越埙等多种乐器成建制演奏的青瓷瓯乐。

2005年无锡鸿山越国贵族墓葬出土的各类原始瓷礼乐器500多个,可称得上一个大型乐队建制。鸿山等越国贵族墓葬出土的大部分原始瓷礼乐器,均在杭州湾畔的德清亭子桥越窑遗址找到相应的标本,它有力地证明古代瓷乐器已有成建制演奏的盛况。

唐宋时期文化兼容并包,博大精深,处于封建社会巅峰的唐朝国力强盛,有着非凡的自信和极大的世界影响力。来自西域的胡乐、胡舞、胡服、胡食在中原地区特别是长安广为流行,马球、赛马、射箭等体育活动更为人们喜爱。在音乐方面、吸取了龟兹、高昌、高丽音乐为唐乐的主要音乐之一,各地留学生、学者、游历者、传教士在此聚集,各地文化融合于此,长安一时成了中国乃至全世界最繁荣的城市。

这一时期我国出土的大量文物,如陕西省扶风县法门寺地宫出土的八瓣花纹蓝琉璃盘,甘肃秦安县出土三彩胡人牵驼俑,以及浙东地区出土的雕有众多西域胡人塑像的越窑青瓷等,均可证实唐宋时期对其他地区其他民族文化的吸纳性和包容性。

唐代开放包容的国策,不断扩大与各国的贸易渠道。从目前发现的海外遗存来看,越窑青瓷分布在太平洋西海岸和印度洋、阿拉伯海沿岸亚非国家和地区,形成了庞大的越窑青瓷贸易网络。中国的道教和民间信仰等古老民族文化随着陆地及海上“丝绸之路”传至海外,击瓯之乐也随之传到印度、土耳其等东亚、中亚、西亚国家与地区。

周菁葆的《丝绸之路的音乐文化》中记载:水盏是由大月氏南迁而传播到印度的,至于土耳其使用“水盏”则不足为奇,因为土耳其是由唐代从中国西域地区迁徏到西亚的突厥人建立的国家。“水盏”这种古老乐器在中国已很少使用,而在印度、土耳其等国至今仍存。

1955年印度文化代表团来中国访问演出,《悠久的传统,卓越的演出》一文对其中的“水杯”作了介绍:依照固定音高而制作的打击乐器“水杯”,是从中国传到印度的“击瓯”这种乐器发展起来的。

中国古代的击瓯,是以十二个小碗来敲击出曲调来。印度的水杯现在是有十八个小碗,按一定音律用水来调音,可以演奏出清脆动人的音乐”。田边尚雄著、陈清泉译的《中国音乐史》写道:“缶如前述,原为食器,今日中亚细亚之士民,往往打此类食器而歌……,然中国今已不用,惟朝鲜李王家之雅乐用之。乃朝鲜李朝第四代世宗时由明传入。”

随着陆地及海上“丝绸之路”,击瓯之乐传至印度、土耳其等东亚、中亚、西亚等国家与地区,可见击瓯之乐流传的地域之多,分布之广。

三、流传千年的击瓯之乐

|

现今泊船闸桥下早年是车坝址,坝址尚能辨认 桑金伟摄于余姚

生产力与生产关系的相互作用,直接影响制瓷业的兴衰与击瓯之乐的起落。由于瓷瓯存在于人们的日常生活之中,其音质优美,取之、习之方便的“草根”特点,致使击瓯之乐在民间流传千年。

北宋末,朝廷南迁,杭州湾两岸人口激增,烧窑燃料紧缺;加上越国并入宋朝,无需大量青瓷珍品进贡等诸多原因,越窑生产受到较大影响。特别是南宋晚期,朝廷政治腐朽,纪纲不立,宫廷浪费严重,加上宋蒙战争,财政危机加剧。宋朝廷采取竭泽而渔的态度,横取苛敛严重阻碍和破坏了工商业的发展,市井萧倏。昔日那片炉火熊熊、窑烟四起的勃勃景色,被历史的尘埃所覆盖掩埋。

越窑的衰落严重影响了击瓯之乐赖以生存的乐器来源,只有少量青瓷乐器零星散落在民间,有的成为民间收藏品。由于瓷瓯存在于人们的日常生活之中,击瓯之乐仍在民间流传,其乐器则由后起的龙泉青瓷所替代。

元朝政权从1279年彻底消灭南宋到1368年退回北方前后89年,统治中原时间不长;加上灭南宋后末能妥善解决各民族之间的矛盾,还把他的子民分成蒙古人、色目人、汉人和南人共四等,这种“种族歧视”后期更加严重。

在忽必烈之后,元朝就没有出现过一位厉害的君主,而且都不重视当时先进的汉文化,加上连年战争,社会生产力遭到严重破坏。传统窑址的生产虽未停顿,但产品形态较大、胎体较厚、份量较重、较为粗犷,击瓯之乐缺乏冰雕玉琢金石之声的瓷瓯来源。

王府贵族偶尔制作铜瓯替代瓷瓯,击瓯之乐日趋衰落。《元史·礼乐志》中有“水盏,以铜为之,凡有十二,击以铁箸”及“四夷舞乐,用水盏”等记载,除此之外,很少见到击瓯之乐相关诗文及历史传承的踪迹。

明代以儒学为本的礼制思想不断得到强化。明太祖朱元璋在天下初定之时,曾告谕礼部尚书牛谅:“礼者,国之防范,人道之纪纲。朝廷所当先务,不可一日无也……”

在明代帝王尚古、礼教、礼制思想的指导下,这一朝代的瓷制礼器极力追求古风、古韵,在诸多的祭祀活动中大量使用瓷制礼器,并对瓷制礼器的用色、数量、形制、纹饰等都有明确的规定。明代瓷制礼器的生产,使元末崛起的景德镇制瓷水平大为提高,在沿用元代二元配方法,创造脱胎瓷器,发明了吹釉法,釉下青花术等烧造工艺。此外,福建德化的象牙白、山西晋南的法华三彩等,也反映了明代制瓷业的杰出成就。

中国瓷器又进入了一个新的繁盛期,陶瓷乐器也得到了相应的发展和进步。如果说唐代流行击瓯的话,到了明代则盛行敲水盏。水盏子是一种用于品茶小碗,比瓯要小些,它的造型特点是敞口,斜腹,小圈足。明代宣德年间,景德镇御窑烧造的白釉小盏子质量最好,胎质细腻,釉色均匀白净,厚薄适中,很适合用来击水盏子。寂园叟的瓷器专著《陶雅》记载:“以箸叩瓷碗,其音悠然,无尽者谓之韵,与声、音、响三者各有不同。宋以前之瓷泥土为胎,然颇多有韵者,大邑瓷扣如哀玉,柴窑声如磬皆是也,明以后之瓷皆系瓷胎,敲之亦有韵,但不能如古韵之悠长之,尤可贵耳”。

明代击瓯名人有嘉靖举人孙宜,高通之婢住子等,据《古今图书集成》记载:“身藏名山,嘉靖中举,于乡遂不复就试,自称洞庭魚人,每酒酣欢极,啾卢击缶,放歌魚夫,词意翩翩遗世”。清代学者毛奇龄敬明代住子击水盏技艺,作《瘗水盏子志石铭》:“明代高通之婢住子,能叩食器,为《幽州歌》。筝师挡筝在旁,能曲所折倚其声”。此外,由明朝的王圻及其儿子王思义撰编的百科类书《三才图会》(又名《三才图说》)中,特设“击瓯之乐-图说”等,可见明代水盏之乐的盛行程度。

明代制瓷能力的提升,拓展了瓷制乐器的生产,瓷乐器的品种也得以开拓。明代最有代表性的陶瓷乐器是瓷箫。

箫,是中国古老的乐器之一,在汉代已是比较常用的竹制乐器。明代德化窑(今福建省德化县)曾生产过瓷箫,现在故宫博物院陶瓷馆收藏的白釉德化箫,釉质莹润洁白,造型端庄精巧,可用来演奏。

明末清初人周亮在《闽小记》中记载:“德化瓷箫色莹白,工亦精好,但百枝中无一二合调者,合则其声凄朗,远出竹上”。可见明代德化窑烧造的白瓷箫做工精美,并指出制作瓷箫不光造型要求准确,音质和音高也要纯正,有时从几百根里面也挑不出一两根合调的成品,可见制作难度之大,但瓷箫的音色却远在竹箫之上,悠扬婉转,凄沉雅致,可以说在当时是一个伟大的创新。

清代康熙、雍正、乾隆堪称三朝盛世。清朝廷重视先进汉文化,信任并重用汉人,民族和谐,社会安定,社会生产力得到极大发展。这段时期的瓷器生产在工艺技术和产量上都达到了历史高峰,为击瓯之乐的历史延续提供了稳定的社会基础。

成书于康熙至雍正年间的《古今图书集成》②共有50万页,历时两朝28年,该书汇编的乐律典中将土类乐器独立成巻,并分成埙部、缶部、瓯部。在瓯部中又分瓯部汇考、瓯部文艺、瓯部纪事、瓯部杂录四个门类,大量收集有关瓯乐演奏瓷料,系统介绍瓯乐的音律及其演奏技巧。《清续文献通考》还详细记载:“缶琴一名水盏,共十只,备合、四、一上、尺、工、凡、六、五、亿十音,音大准,则加水于盏中协之,水愈多则音愈低,黄杨木为追,缶之大小分为三等。”

清代涌现了一批击瓯高人,如钱塘艺人徐百龄,据《钱塘县志》记载,该人为“钱塘人,博学强记,洞晓音律,尤工乐府,尝杂集瓷瓯数十枚,考其音之中度者,奏曲一章,茶倾而协”。又如江西仪征人郑玉本,据《扬州画舫录》记载:“清代仪征人,家居黄珏桥。善大小诸曲,尝以两象箸敲瓦碟作声,能与琴筝箫笛相和。时作络纬声、夜雨声、落叶声、满耳萧瑟,令人惘然”。

当时姑苏城中有位擅长击瓯的歌伎很想得到一套瓷瓯,于是来到景德镇想方设法买通御窑督陶官,从而得到从贡瓷中落选的十几个水盏子。为此,毛奇龄还在《水盏子记》中作了专述:“姑苏乐工谋易以铁,不成。乃购食器之能声者,得内府监制成化法器若干,则水浅深分水下清浊,叩以犀匙,凡器八而音周,强名曰‘水盏子\\\\’”。

辛亥革命推翻了清朝政府,清帝逊位、官窑瓦解,官窑良工四散而流入民间。此后的38年中,中国处于社会动荡、百业衰败之中,景德镇瓷业遭受重创,经历了一个由恢复到发展最后衰亡的过程。但在短暂的38年中,民国初期仿制古瓷风行一时,也有一些可圈可点之处,但制瓷业明显缺少一个辉煌时期。当时社会虽较动荡,但击瓯之乐仍顽强在民间流传。越地民间的浙东地区出现宁波江湖艺人孙钊、慈溪长胜晚清秀才李小郎、慈溪庵东细十番白白洋等瓯乐演奏家,这批艺人虽具有一定的瓯乐表演技艺,但他们的演技已今非昔比。

直至解放初,浙东一带还不时地在地方庙会、喜庆场面及游行队伍中看到瓯乐技艺表演身影,并在音乐世家的后代中传承。三北一带比较有影响的有浒山班、坎墩班、庵东班、长胜班、观城班等。领班的多为世袭祖传的民乐好手或民间音乐爱好者,一人能会多样乐器,也会操弄碗、盏、碟、盘等瓷质器皿的打击。如慈溪长胜市村的丁宝顺、冯天元;坎墩直塘村的潘仁川、胡家奎;坎墩农家乐民乐队孙宝庆媳妇等都曾是奏瓷瓯(瓷碗)、敲瓷盘、碰瓷杯的主要演奏人员。这批老人在细十番里演奏的击瓷碗、敲瓷盘、碰瓷杯等都是千年瓯乐的延伸。

改革开放使中国社会生产力获得极大提高,以景德镇青花瓷及龙泉青瓷为代表的制瓷业兴旺发达,慈溪上林湖越窑恢复生产,给陶瓷音乐的传承发展迎来了生机勃勃的发展期。特别是党和政府十分重视历史文化研究与开发,一批历史文化遗址相继发掘,五千年中华历史文化得以还原再现,极大地推进了相关研究工作的开展。特别是1998年上林湖寺龙口窑址的发掘,伴随出土的越瓯、越盘、越盆、越盅、越杯、越罐、越铃,特别是越钟、越埙和越鼓等一批唐宋青瓷乐器,无疑是音乐考古史上又一新的收获,更引起了自小喜爱瓷乐演奏与陶瓷乐器收藏的章均立极大研究兴趣,并得到宁波市歌舞团邹建红团长及上海音乐学院何占豪教授等一批音乐专家的充分认可与热情鼓励。

“越瓯”演奏中

|

在慈溪民族乐团陈珊岳团长的组织与景德镇姚泉荣、刘小军瓷乐器开发研制的启示下,2001年11月19日慈溪民族乐团成立以章均立为组长的青瓷瓯乐科研组,并向市科委提交了科研项目《唐代乐器--越窑青瓷“越瓯”的研究与仿造》的申报,市政府拨出专项研制经费,在省市各级政府的重视与支持下,濒临失传的青瓷瓯乐从此开始了新的一页。

瓷器是中国人发明的,瓷器已成为中国古代继印刷、指南、火药、造纸之后的五大发明之一,这里凝聚着人类的智慧和才干。在世界文明史中,中国制瓷业占有特殊的地位,“China”(瓷器)成为海外世界对中国的称呼。

唐宋是越窑青瓷烧造鼎盛时期,被誉为“唐宋瓷都”的上林湖越窑青瓷还远涉重洋,大量销往东亚、中亚、西亚及欧洲等二十多个国家和地区,创建了海上贸易航道——海上陶瓷之路。唐宋青瓷瓯乐作为独特的地域文化现象与文化载体,广泛开展对外文化交流,向世人展示制瓷艺术与音乐艺术相结合青瓷瓯乐,使世人更加深入地了解中华民族对世界文明所作出的卓越贡献,并使国人及海外华人增强民族认同感与自豪感。

从三千年前的“击缶”,到唐宋时代的“击瓯”,再到明清时期的“水盏”,直至近现代的“瓷盘琴”。在这一艺术形式的传承发展过程中,仿造与创造了与此相适应的瓷鼓、瓷箫、瓷方响、瓷编罄、瓷编钟等一批陶瓷乐器,并得到多层面成建制的系统发展。

|

瓷乐演奏中

景德镇市女子瓷乐团、慈溪民族乐团、慈溪青瓷瓯乐艺术团的相继建立,各类陶瓷乐器得到系统的研制与创新,涌现了景德镇姚泉荣、周建国、慈溪茅群英、龙泉王军港等一批陶瓷乐器研制师,造就了黄辉、白中华,昝昊等一批瓯乐传承人群。中国陶瓷音乐作为中华民族的特色音乐艺术,活跃在国际国内文艺舞台上,深受国内外观众的广泛赞誉。

【作者简介】陈珊岳,知名文化人,原慈溪市文化广电和旅游局干部。