堇君:有身份的宁波第一人

1983年12月,山东枣庄市文物管理站从市物资回收公司仓库拣选到一件锋部残缺的有铭青铜戈,被推测为“战国早期遗物”。其一侧面残存五字,另一侧面残存四个半字,字体为鸟虫书,当时仅辨出其中的“堇”字。据介绍,这件戈出土于市南郊的泥沟、坊上一带[1],今属枣庄市的台儿庄区。

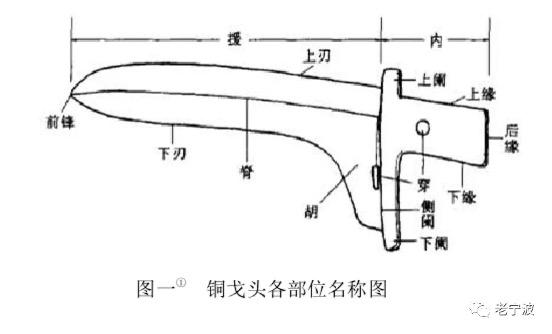

枣庄出土的战国时期越国“堇”字戈。图片来自曹锦炎等编著《鸟虫书字汇》

2014年,曹锦炎编著出版了《鸟虫书通考(增订版)》和《鸟虫书字汇》,在该两著中,曹锦炎认为,堇戈的正背面实有铭文各6字共12个字,其中胡部、援部各3字。因戈残,援部只存2字。这可以解释最初的报道说有铭文“9.5个字”的原因。

堇字戈现名为“越□堇戈”,在曹著中器目编号为147。它为越国兵器,也已经没什么异议。因此,戈出土于山东,并不意味着戈的原主人是山东的。据曹锦炎辨识,其铭文如下:

堇字戈现名为“越□堇戈”,在曹著中器目编号为147。它为越国兵器,也已经没什么异议。因此,戈出土于山东,并不意味着戈的原主人是山东的。据曹锦炎辨识,其铭文如下:

戉[女欠]堇君□□

□ 堇 杲古□□

12字辨出7个,7字里有两个“堇”,尤其是一个“堇”字后缀“君”,可以理解为“堇国的国君”或“堇地的封君”,而起首的那个“戉”,就是“越”,指越国。这说明“堇君”当为“堇地的封君”。既然越王能封,故“堇”时已属于越国,而这个“堇”应该就是“句践之地,东至于鄞”的“堇邑”了。

所以,“越□堇戈”上的“堇君”,极可能是越王分封于“鄞”的采邑领主。而堇君的族属,不会是越人,而应该是跟着徐偃王来到甬东的臣民后裔,也就是说是世居此地四百多年的土著徐人。

分封土著徐人为自己世居土地上的领主,应该是允常和句践取得此地土著徐人与越国王权事业进行合作的举措之一。看起来,越王是惠而不费,但实际上越徐之间是存在着某种约定的。

上面提到的绍兴越王允常青铜戈铭文——“越王佐徐,以其钟金,铸其拱戟”,反映的正是越徐之间建立合作关系的协商过程。既然徐人无心复国,又不迁离越国,那么徐人(无论是新来的,还是早来的)就应当臣服于越王。当然,从另一方面说,徐人也并不因此丧失平民身份而沦为越王的奴隶,而是越国的自由民。越王并承诺对徐人产权实行保护,如“后世子孙,有敢侵蠡之地者,使无终没于越国,皇天后土、四乡地主正之”(《国语》卷二十一)。可以想见,在句践“十年教训、十年生聚”期间,这种产权保护政策的贯彻执行,应是不遗余力的。

平民、自由民与国家的关系,就是纳税服役。故不妨猜测,越国在句践之父越王允常时期(公元前496年之前)就实行了“初税亩”制度,而且这种新制,应该是徐人从邹鲁、淮泗地区带来的。《国语·越语》有曰:“当室者死,三年释其政;支子死,三月释其政”(《国语》卷二十)。这个“政”,可以理解为越国的徐人平民对越王的纳税服役义务。

就这样,越王与徐人通过协商,确立了越王对徐人的统治权,实行了越王与徐人的政治经济合作机制,越国赢得了徐人对王权的全面支持。而徐人的文化底蕴以及他们在越地的几百年经营,使得他们知识、见识以及纳税供役的能力要远远强于越人土著,这是吴越争霸中,越王句践能在不到二十年的时间里咸鱼翻身的奥秘。

这恐怕也是中国平民在史上第一次显示了他非凡的力量。

“越□堇戈”出现于山东,显示越徐合作是成功的。堇君或许是跟着句践及其子孙北上争霸天下,才把他的兵器流落到了鲁地。

“堇”,在曹锦炎的鸟虫书研究两著中,出现三次,其中“越□堇戈”两次,“之利残片”一次;“[女欠]”,亦出现三次,前者一,后者二。不过,在董楚平编著的《吴越徐舒金文集释》[2],“之利残片”中的“[女欠]”字,被释为“女”,他不确定地说“可能读作汝”。而对于“之利残片”中的“堇”字,他将它与赤堇山联系起来,说“不知此堇字是否与赤堇山之锡有无关系”。但因为“之利残片”残破过甚,实难考释,这个谜靠“之利残片”本身恐怕是难解了。

如果“[女欠]”字真可释为“女”,则“越□堇戈”就是“越女堇君”之戈了。

《吴越春秋》里记载了一位善使剑的奇女子,是范蠡向句践推荐的。

范蠡对曰:“……今闻越有处女出于南林,国人称善。愿王请之,立可见。”……越王大悦,即加女号,号曰“越女”。乃命五校之队长高才习之以教军士。(《吴越春秋》卷第九)

倘若“戉[女欠]”果真是《吴越春秋》所说的“越女”,这就很有意思了。“越女堇君”之意,一可能是“越女”后来因战功而被封为“堇邑”之“君”,领有鄞地的采邑;二,“越女”或许是一支女子战斗队,其中有剑队,由出于南林的越女率领,有戈队,由出于鄞地的越女指挥,“君”在此或许义为“君也者,掌令者也”(董仲舒《春秋繁露》)。

“越□堇戈”的出土,相对来说,我还是倾向于认为,“堇君”是越王分封土著徐人的采邑领主。“越□堇戈”的出土,显示着“鄞”或许在春秋战国之际(BC.476前后)纳入了越国的政治版图。

“堇”是现知鄞鄮地方上最早的本土政治经济实体,“堇君”则可能是最早的有制度性身份的宁波人,只是现在还不知道他的名字。

无论如何,“越□堇戈”应当命名为“越□堇君戈”。

[1]李锦山《枣庄市拣选一件战国铭文铜戈》,载《文物》1987年第11期。

[2]董楚平编著《吴越徐舒金文集释》,浙江古籍出版社1992年2月版。