一帧珍贵的遗照

周子正/口述 桂维诚/整理

周子正(左)与桂维诚(中)、车弓(右)交谈 谢耀荣摄

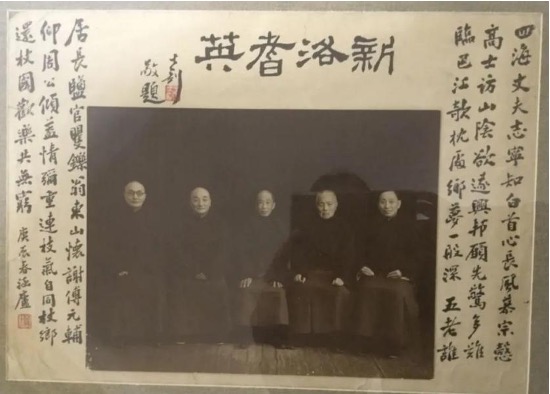

陈其美先生逝世时,我的先祖父周骏彦(枕琴)先生曾撰写过一副挽联,体现了两位辛亥老人的一段情谊。先祖父与陈其美的胞弟陈其釆也多有过从,交往甚密。我珍藏着一帧先祖父和4位友人合影的珍贵遗照,1940年(庚辰)春摄于重庆,照片上并排坐着5位元老,左一为陈其釆,左二为我祖父,中为章士钊。

五老合影

这张照片左右两边空白处题写着一首五言长律:

四海丈夫志,

宁知白首心。

长风慕宗慤,

高士访山阴。

欲遂兴邦愿,

先惊多难临。

五老谁居长,

盐官矍铄翁。

东山怀谢傅,

元辅仰周公。

倾盖情弥重,

连枝气自同。

杖乡还仗国,

欢乐共无穷。

(庚辰春 涵庐)

涵庐即陈其釆,他诗书俱佳,有《涵庐诗草》传世。陈其采(1880—1954年),字霭士,浙江吴兴人,陈其美胞弟,早年入金陵同文馆、南洋武备学堂,1898年留学日本,初入日本成城学校,后入日本近卫步兵第四联队任见习士官,见习结束后进入日本士官学校,其间曾任留日同学会会长,1902年3月以第一名的成绩毕业。回国后任驻沪新军统带,后赴湖南参与创办湖南武备学堂,任总教习。1905年任湖南新军第五十标首任统带,不久调任第四十九标统带。1907年赴南京任陆军第九镇正参谋官,旋进京任军咨府第三厅厅长,掌理全国新军及调度事宜,曾兼任保定陆军速成学校监督。辛亥革命时期赴上海,后任江苏都督府参谋厅长、临时大总统府咨议。1912年12月30日授陆军少将,不久经武学堂遭到查封。1913年任中国银行杭州分行副行长。1927年4月18日南京国民政府成立,陈其采任浙江省财政厅厅长,1928年11月27日任财政部江海关监督,1929年任导淮委员会常务委员,后兼财务处长、副委员长, 1930年任江苏省财政厅长、国民政府主计处筹备委员会主任委员,1931年任国民政府主计处岁计局局长,1932年任国民政府主计处主计长,1944年兼任中央银行常任理事,1946年任国民政府委员、国策顾问。1949年前往香港,后赴台湾,仍任国策顾问,1954年8月7日在台湾病逝。

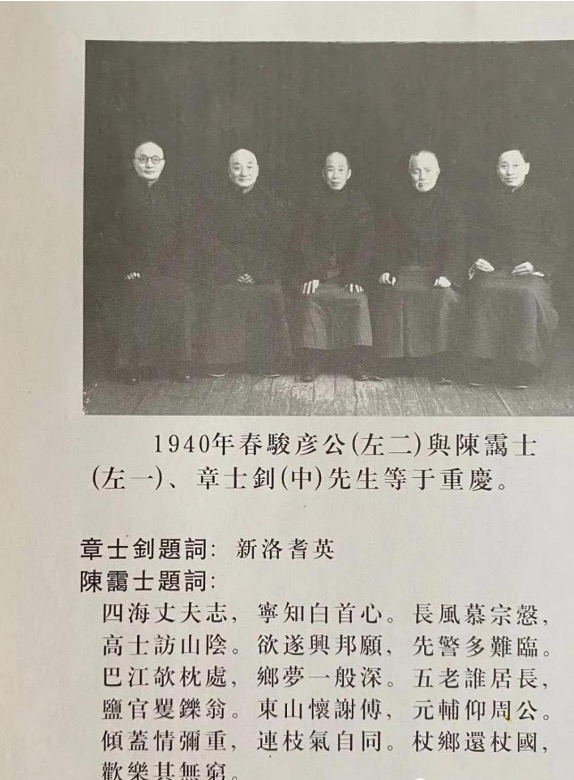

照片上方是由章士钊题写的“新洛耆英”四个隶体大字。章士钊(1881年3月20日~1973年7月1日),字行严,笔名黄中黄、青桐、秋桐,1881年3月20日生于湖南省善化县(今长沙市)。清末他任上海《苏报》主笔。1911年后,曾任同济大学教授,北京大学教授,北京农业学校校长,广东军政府秘书长,南北议和南方代表。新中国成立后为著名民主人士、学者、作家、教育家和政治活动家。曾任中央文史研究馆副馆长、第二任馆长,第二、三届全国政协常委,第三届全国人大常委。

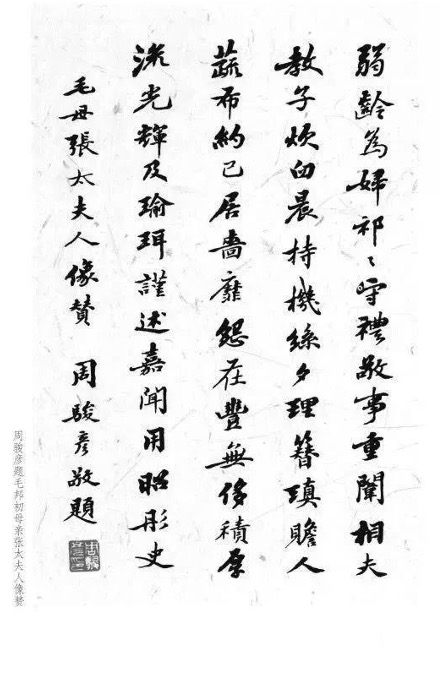

毛泽东与章士钊

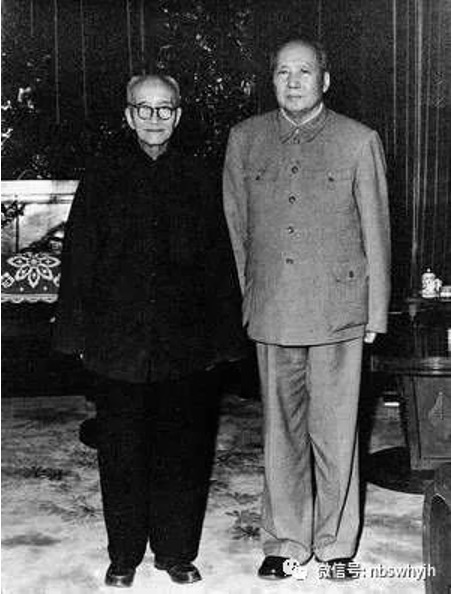

说到"新洛耆英"这四个字,颇有来历。"洛社耆英"的典故确实与洛阳有关。唐白居易退居洛阳时,有九老之会。元沉禧《一枝花·为施以和寿》套曲云:“七贤林下客,九老会中儔。”后人慕香山九老,也曾组织类似的洛阳九老会。如宋李昉罢相,居京师,思继白居易九老之会,与宋琪、杨徽之、魏丕、李运、朱昂、武允成、张好问、释赞宁等亦作九老会。(见宋代王禹偁《左街僧录通惠大师文集序》)洛社曾是宋欧阳修、梅尧臣等在洛阳时组织的诗社,欧阳修《酬孙延仲龙图》诗:“洛社当年盛莫加,洛阳 耆老至今夸。”清代赵翼《新春招程霖岩汤蓉溪二丈暨庄学晦家缄斋小集》诗:“作诗传他年,或可洛社继。”另指洛阳耆英会。宋苏轼《司马君实独乐园》诗:“先生卧不出,冠盖倾洛社。”叶敬常《上巳日同哲夫寄芳微之毅白诸社友北郊修禊》诗:“雅集兰亭 洵乐事,相逢洛社有耆英。”宋时王安石变法,富弼与其政见相左。王安石当时是朝廷红人,富弼思度斗不过他,称疾告退,回到老家洛阳赋闲养病。富弼退居洛阳期间,和司马光等十三人,用白居易“九老会”形式,置酒赋诗相乐,谓之“洛阳耆英会”,时人莫不慕之。明代张岱《夜航船》中也有记载:"文潞公慕香山九老,及集洛中年德高者为耆英会,就资圣院建大厦,曰耆英堂,命闽人郑奂画像其中,共十二人,文彦博、富弼、席汝言、王尚恭、赵丙、刘况、冯行已、楚建中、王谨言、张问、张焘、王拱辰。独司马光年未七十,潞公用香山锹兼谟故事,请温公入社。"距今197年前的道光三年(1823),道光皇帝曾为恒山大帝颁授御书的“洛社耆英”古牌匾。

道光三年(1823年)道光皇帝为恒山大帝颁授的 “洛社耆英”古牌匾。

所以,耆英特指德行高尚受尊敬的老人。章士釗用旧典而冠以"新"字來題照,頗含深意,是指这些老人德高望重,堪为国之宝。抗战中远离故土,旅居陪都重庆,以新洛指代,更寓百感于其中。

左四:蔣中正,右四:周骏彦,右一:陈立夫

陈其采的题诗,首联即以"四海丈夫志,宁知白首心"开篇明志,雄豪而慷慨,遂以"长风慕宗,高士访山阴"两句相接。据《宋书·宗悫传》,宗悫,字元干,南朝宋南阳人,年少时向叔父自述志向,云“愿乘长风破万里浪”。后因战功受封。而唐寅曾作《山阴高士图》,图上题赋云:“乾旋坤转日月改,白发长泉吾已矣”之句。题诗用此二典,表达了元老们在国难当头之时,胸怀"老骥伏枥,志在千里"的报国之志。题诗的第三联順势一转,直指眼前,自问自答云:"五老谁居长,盐官矍烁翁。"这位"盐官",即我的祖父周骏彦(枕琴)公。1925年孙中山东征军阀陈炯明时,祖父任经理处处长,周恩来是政治部主任。东征胜利后,祖父担任过潮梅盐运副使;北伐战争胜利后,任两浙盐运使,故诗中称他为"盐官"。他在五老中最年长,生于1872年农历正月廿六,1940年已是69岁。这张照片成了祖父最后的遗照。祖父在重庆时抗日战争正殷,是年7月30日因日本人对重庆疲劳轰炸,老人家病劳而亡。

|  | ||

周骏彥遗墨

“东山怀谢傅,元辅仰周公”这一联,对句用的是谢傅"东山再起"的典故。谢傅即谢安(公元320-385年),字安石,东晋宰相。尝隐居东山多年,40余岁重又出山,临危受命,功成于“淝水之战”。谢安由此而成为一代名相,“东山再起”这一中国历史上最辉煌的隐士典故即出于此。出句出自(商)辂曰:“元恺辅舜,周公佐周,皆以和惠谦恭,享有多福。”所谓元恺,指贤臣、才士。从这一联可以看出,他们以和惠谦恭的老臣自况,期待在辅佐抗战大业中再建新功;借谢傅和周公之典,亦有褒赞先祖父高品之美意。在抗战最困难的时候,充满了虽老弥坚、坚持必胜的信念!"倾盖情弥重,连枝气自同"句,反映了他们"白头如新,倾盖如故"的深厚情谊和"志同道合,同气相求"的默契。所谓"倾盖",指路上停车,两盖交接,使车盖倾斜。形容亲切交谈。诗中的"杖乡还杖国"句,即指老人都已年高,大多年过花甲将届古稀了。"杖家、杖乡、杖国、杖朝"等均为古代的一种尊老礼制。据《礼记·王制》:“五十杖于家,六十杖于乡,七十杖于国,八十杖于朝,九十者,天子欲有问焉,则就其室,以珍从。”后以之为50岁、60岁、70岁、80岁的代称。他们老当益壮,雅集小聚,更感“欢乐共无穷”。从这帧珍贵的合影遗照和题诗中,可以窥见先祖父一辈在抗战中肝胆相照,以身许国的高尚情操和仗义重情的赤诚襟怀。他们的文学修养和书法艺术,也达到了令后人难以望其项背的高度。

毛翼虎所撰墓志铭手稿

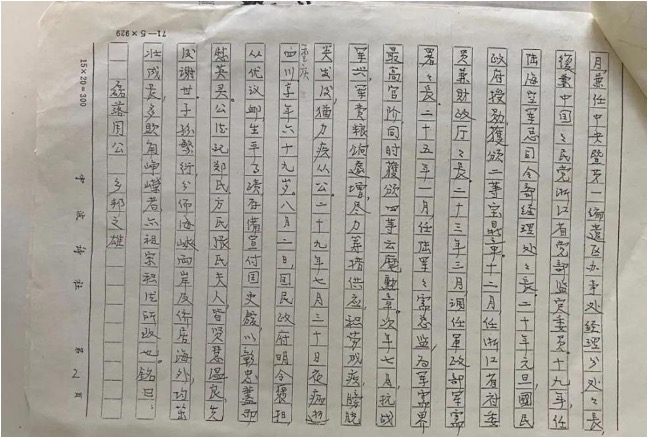

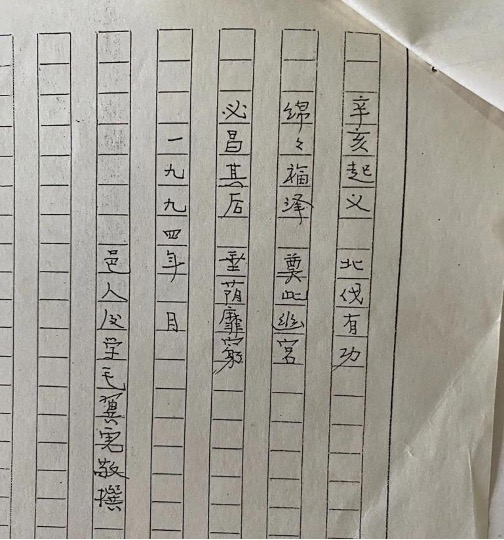

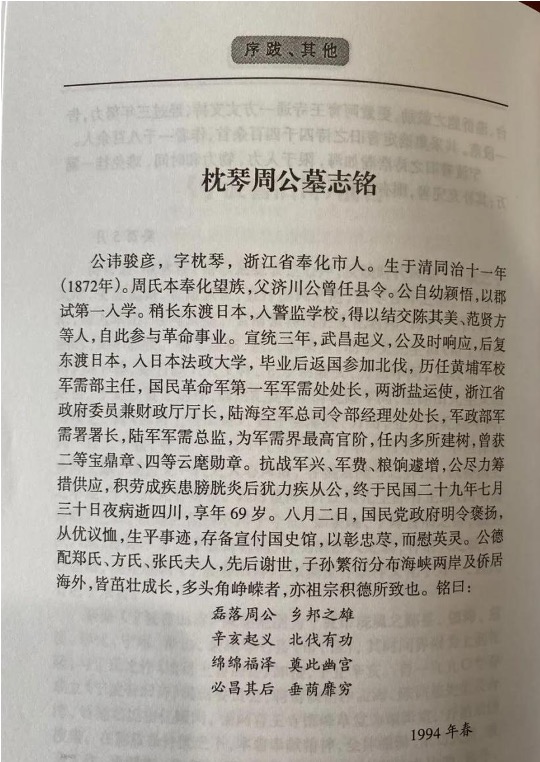

【附录】毛翼虎先生撰《枕琴周公墓志铭》

公讳骏彦,字枕琴,浙江省奉化市人。生于清同治十一年(1872年)。周氏本奉化望族,父济川公曾任县令。公自幼颖悟,以郡试第一入学。稍长东渡日本,入警监学校,得以结交陈其美、范贤方等人,自此参与革命事业。宣统三年,武昌起义,公及时响应,后复东渡日本,入日本法政大学,毕业后返国参加北伐,历任黄埔军校军需部主任,国民革命军第一军军需处处长,两浙盐运使,浙江省政府委员兼财政厅厅长,陆海空军总司令部经理处处长,军政部军需署署长,陆军军需总监,为军需界最高官阶,任内多所建树,曾获二等宝鼎章、四等云麾勋章。抗战军兴,军费、粮饷遽增,公尽力筹措供应,积劳成疾患膀胱炎后犹力疾从公,终于民国二十九年七月十日夜病逝四川,享年69岁。八月二日,国民党政府明令褒扬,从优议恤,生平事迹,存备宣付国史馆,以彰忠荩,而慰英灵。公德郑氏、方氏、张氏夫人,先后谢世,子孙繁衍分布海峡两岸及侨居海外,皆茁壮成长,多头角峥嵘者,亦祖宗积德所致也。铭曰:

磊落周公 乡邦之雄

辛亥起义 北伐有功

绵绵福泽 莫此幽宫

必昌其后 垂荫靡穷

1994年春

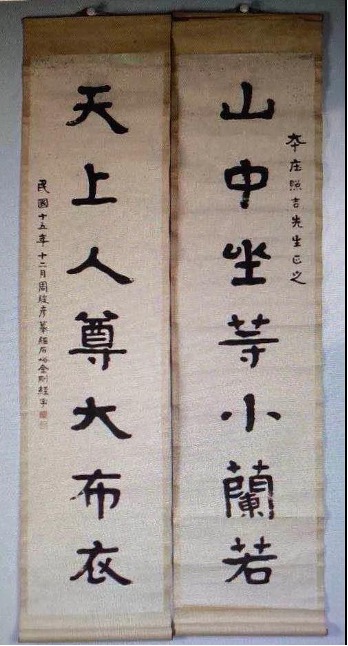

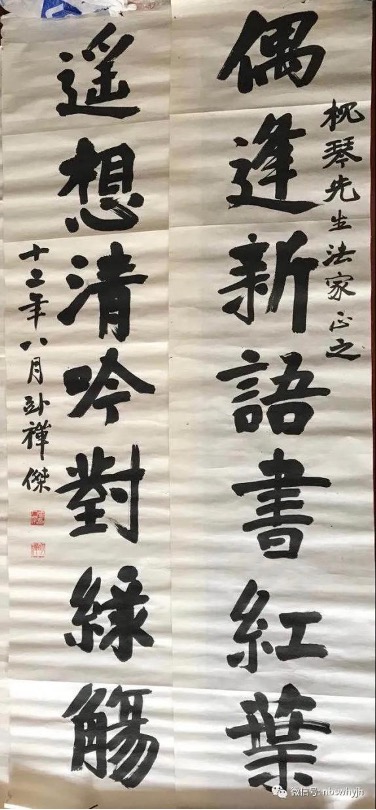

张静江(字人杰,民国时期浙江省政府主席)书赠周骏彦的对联中堂

张静江(字人杰,民国时期浙江省政府主席)书赠周骏彦的对联中堂