绍兴师爷与宁波商人

王耀成

作者王耀成

林语堂曾经作过一个有趣的假设,他说:假如中国的南方和北方各出一个不孝之子,都被他们的父母一顿棍捧赶出家门,然后在外闯荡四方,20年后衣锦还乡。那么,北方归来的浪子可能是一位骑着高头大马的将军,而南方归来的浪子可能是一位腰缠万贯的商人。

既是假设,咱也不妨顺着林语堂的思路往下想,我想这个南方人很可能是宁波人。又想,这个南方人如果是绍兴人又会如何?或者我们索性放开了想:假如中国南方的宁波和绍兴各出一个不孝之子……那么,结果将会怎样?

那么20年后,很可能会这样:一个头戴瓜皮小帽,手摇一柄鹅毛扇,走上前来,附耳道:只须如此如此……另一个如林语堂所说,成了腰缠万贯的商人——不消说,这个人是宁波人。那么前者便是绍兴人——他成了一名师爷。

这当然是一个玩笑。这个玩笑的依据是一句俗谚,道是“无宁不成市,无绍不成衙”。“无宁不成市”,是说离开了宁波人就成不了集市、街市、市镇,或者说离开了宁波人便做不成生意。这后头一句“无绍不成衙”,说的是离开了绍兴师爷,就开不了衙门。

19世纪德国地质学家利希霍芬(F.F.Richthofen)在他的《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》一书中,说过一句话:“浙江省人,由杂种多样的人组成……沿海有特殊种族。”“特殊种族”是一种夸张的说法,我以为所谓浙江沿海的“特殊种族”,指的乃是浙东的4种人:宁波人,温州人、台州人和绍兴人。

我这样说是有根据的。明代著名地理学家、台州人王士性在《广志绎》卷四“江南诸省”中,就把浙江人分为3种人:“杭、嘉、湖平原水乡,是为泽国之民;金、衢、严、处邱陵险阻,是为山谷之民;宁、绍、台、温连山大海,是为海滨之民。”王士性说,“三民各自为俗”,就是说这3种人各有各的风尚习俗、或曰自然秉性,这是很有道理的。其实,即使同为“海滨之民”的宁、绍、台、温4地之人,也是“各自为俗”的。虽然这4处同属浙东之地,全部面积加起来也不过巴掌大一块地方,但这4地之民的区别是如此明显,正如他们所操的方言各各不同,他们的身上都各有一个鲜明的“印记”——比如,只要他们出现在故乡以外的地方,人们就会用一个公认的代称来界定他们。比如把宁波人概称“宁波帮”,其实每个宁波人并不一定都做生意。温州人则统称“温佬”,这个“佬”字既不是贬,也不是褒,而是杂糅了温州人的一切:诸如能干、精明、活泛,挖空心思,“脚踏尾巴头会动”。台州人的特点也很鲜明,这便是被鲁迅先生称为“台州式的硬气”……而一顶“师爷”的瓜皮小帽,则非绍兴人的脑袋莫属,简直像是长在他们的头上一样,严丝合缝,浑然天成。有人甚至学拆字先生的办法,拿繁体的“紹”字做文章:“绞来绞去,终是小人;一张苦嘴,一把笔刀。”

在这里,我想专门谈谈绍兴师爷和宁波商人。

有道是,“刑名钱谷酒,会稽之美”。刑名讲刑法,钱谷讲民法,而总揽其事的,统称为绍兴师爷。“临民者曰官,佐治者曰幕”,师爷就是“佐治”的幕僚,也叫幕宾、幕友。在那个繁体的“紹”字中,“小人”之说,固然反映了师爷的形象不太好的一面,但另一方面也道出了师爷身为幕僚的卑微与无奈。师爷人生,毕竟寄人篱下,所谓“官印在你身,学问偏我有”,我的本事明摆着比你好,凭什么你做官、我做幕?那种不能尽情施展才华的痛苦,那种“东家落难,师爷不能袖手于后;东家得意,师爷不能争胜于前”的内心冲撞,那种人格分裂的深层次痛苦,恐怕只有师爷自己才能默默品尝。不过,“一张苦嘴,一把笔刀”,这话倒是道出了师爷的基本素质和职业特征,同时也说明绍兴人处事精明、治事审慎、工于心计、善于言辞,具有作为智囊人物的多方面能力。

绍兴师爷雕塑

绍兴师爷雕塑

关于绍兴师爷的精明能干、绍兴师爷在官场上的举足轻重,可以举的例子实在太多,这里仅举两例:

一是,《清代野史》记载了一个叫邬斯道的绍兴师爷,他自幼好读,但科举不遂,于是以游幕为生,为河南巡抚田文镜罗致幕下。一日,“邬先生谓文镜曰:‘公欲为名督抚耶,抑仅为寻常督抚耶?\\\\\’文镜曰:‘必为名督抚。\\\\\’曰:‘然则任我为之,公无掣我肋可耳。\\\\\’文镜问将何为?曰:‘吾将为公草一疏上奏,疏中一字不能令公见,此疏上,公事成矣,能相信否?\\\\\’文镜知其可恃也,许之。”那么,邬斯道这么神神道道的,葫芦里卖的是什么药?原来,他上的是“参隆科多之疏”。隆科多系雍正帝的娘舅和老臣,官至大学士,然其“恃公不法,傲恣日盛”,因此雍正即帝位后极想翦除而苦于“中外大臣无一敢言其罪”。绍兴师爷的厉害就在这里,这邬师爷早就看透了皇上的心思,这不是极好的一个机会吗?但又怕田文镜没这个胆量,故事先说明“疏中一字不能令公见”。结果不出邬斯道所料,雍正帝接到此疏,正好借刀杀人,“隆科多果获罪,而文镜崇遇日隆”。后来,雍正终于获悉,原来在田文镜幕中有邬斯道这样的高人在出谋划策,因此常在田文镜的请安折上朱批“朕安,邬先生安否?”皇上的目光居然越过前台射向幕后,径直向一个师爷问起安来,这还了得,于是以邬斯道为代表的绍兴师爷声价百倍,并由此引得各地督抚争相聘用绍兴师爷,使绍兴师爷所从事的“幕业”出现了第一次高潮。

另一则是“一字之师”的故事。曾国藩在剿灭太平军时出师不利,连战连败,乃自写奏章,向朝廷请援,奏折中写到“屡战屡败”,他的绍兴师爷却提起笔来将其改为“屡败屡战”,一字之易,意义便迥然不同,连老到如曾国藩者,也不得不佩服地将这位绍兴师爷奉为“一字之师”。

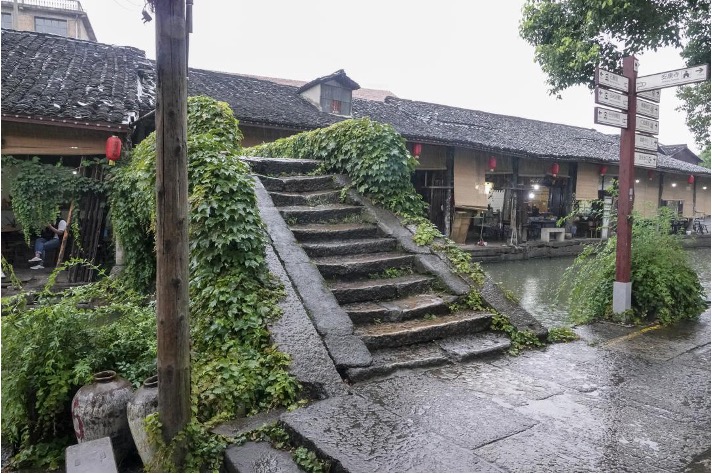

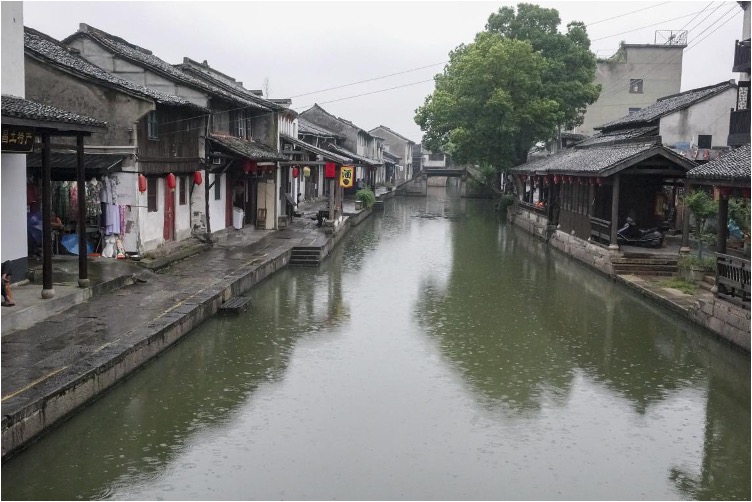

安昌古镇石桥谢耀荣摄

查曾国藩的这位师爷姓章名士杰,字桂岩,会嵇县人氏。这是绍兴师爷的第二个鼎盛时期,不独曾国藩幕中,当时的封疆大吏乃至一般的官府都不乏绍兴师爷的身影。如,会嵇县马家鼎(字调生、号梅卿)为张之洞的师爷;山阴县程陨(字荫棠、又字伯雅)为左宗棠的师爷;会嵇县秋桶豫(又名秋墅)为东三省总督的师爷。更有山阴县娄春藩(字淑生)者,先后为李鸿章、王文韶、荣禄、袁世凯、杨士骧、端方的师爷,一生备受礼遇。其任李鸿章师爷时,凡折奏、刑钱、河工、盐务等紧要公务,均非娄不办,足见其影响之大。

总之,绍兴师爷是一个丰富而有趣的话题,如果你有兴趣,可以到绍兴市安昌镇看看,那里有一个“师爷馆”,迎面一尊雕像便是一位正在昂首赶路、为衣食奔走的师爷……从师爷的身上,我们不但可以看到300年绍兴的人文史,更可以领略明清以来的中国官场学。

不过,从研究宁波帮的角度出发,我感兴趣的还是下面的话题。

晏子说:“桔生淮南则为桔,桔生淮北则为枳。”可是,为什么几乎是生活在一地的宁波人和绍兴人,差别会这么大呢?

你想想,宁波和绍兴,一衣带水,连陌接壤,相距不过百里, “宁绍”两个字还常常相连并用,比如从前宁波人开的经营沪甬航班的就叫宁绍商轮公司……这样近的两个地方,为何“习相近,性相远”,两地之人所从事的行业传统区别会如此之大?宁波商人和绍兴师爷之间,到底有什么差别异同?为什么宁波只出商人不出师爷,而绍兴人初则以师爷为主、其后也出商人?为什么以中国之大,唯独绍兴一地的师爷最为著名?

如果稍稍加以考察,绍兴师爷和宁波商人所产生的时代和历史、地理环境,不难发现,两者之间有很多异同之处。

首先,从所产生的历史时期来看,绍兴师爷肇始于明代中晚期,兴盛于清朝一代,没落、衰亡于清末民初,在中国的历史上活跃了大约300年的时间;宁波帮则稍晚,一般认为形成于明朝后期到清初,然后一路兴盛不衰;这就是说,两者有很长一段历史时期是相同的。所不同的是,绍兴师爷衰亡的清末民初,却正好是宁波帮的鼎盛时期,而且一直延续到当代。从这一比较可以看出:绍兴师爷所从事的“幕业”,作为封建末世的一种官场政治产物,必然随着封建时代的衰亡而衰亡;而作为一个从传统商帮脱胎而出的近代商帮,却是随着资本主义的兴起而兴起了。

其次,从地理环境看,绍兴和宁波同处浙东沿海,都属于费正清所谓的“沿海中国”。王士性说“海滨之民,餐风宿水,百死一生,以有海利为生不甚穷,以不通商贩不甚富,闾阎与缙绅相安,官民得贵贱之中,俗尚居奢俭之半”。王士性还指出:沿海的人在潮和海锤炼了经商才干的同时,也培育了敢于闯荡、敢于冒险的精神,“比之于陆居者活气较胜,进取较锐”。他的这些观点是正确的,正如马克思所说:“不同共同体,在其周围的大自然中找到不同的生产资料和不同的生活资料,所以它们的生产方式、生活方式和生产品是不同的。因此其意识形态和精神形态也必然要受其地理环境的影响。”

安昌古镇谢耀荣摄

明清绍兴府辖山阴、会稽、余姚、上虞、嵊县、新昌、诸暨、萧山8县;旧宁波府辖鄞县、奉化、慈溪、镇海、象山(有一个时期还要加上南田一县)和定海在内的7县(以后余姚划归宁波,萧山归杭州,定海归舟山,南田归置象山),地域大小大致相仿。两地的自然条件完全一样,都是人口稠密,山多田少,且地力贫瘠。王士性在《广志绎》中说:山阴、会稽、余姚,人口繁多,本地的房屋耕地连一半的人口也供养不起。既然一方水土养不活一方的人,那么只有外出谋食。而偏偏“宁(波)绍(兴)盛科名逢掖”,也就是说读书人很多,但是能够通过科举走向做官之路的又很少。这种情况似乎一直延续到现在,你只要看看现在浙江的高考分数线比外省要平白无故地高出一百多分,就能想象当年宁绍举子的科考之难。绍兴民谚云:“一百秀才莫欢喜,七个贡生三个举,四十五个平平过,四十五个穷到底。”——既然十个读书人只有一个勉强走通了科举之路,那么剩下的9个怎么办?于是我们看到宁绍这些名落孙山的读书人纷纷踏上外出谋生之路,只不过,他们一出了门便分道扬镳了:宁波人走向了经商之路,绍兴人走向了师爷生涯。

现在的问题是:地理条件、生存环境、文化因素几乎完全相同的宁波人和绍兴人为什么会异路殊途、泾清而渭浊呢?我想这一定是另有原因的。

果然,后来到了台湾的蒋梦麟在《新文艺运动》一文中,写到绍兴师爷时这样说:

宋室南渡时把中央的图书律令,搬到了绍兴。前清末造,我们在绍兴的大宅子门前常见有“南渡世家”匾额,大概与宋室南渡有关系。绍兴人就把南渡的文物当吃饭家伙,享受了七百多年的专利,使全国官署没有一处无绍兴人,所谓“无绍不成衙”,因为熟谙法令律例故知追求事实,辨别是非;亦善于歪曲事实,使是非混淆。因此养成了一种尖锐锋利的目光、精密深刻的头脑、舞文弄笔的习惯,相沿而成一种锋利、深刻、含幽默、好挖苦的士风……

原来如此!

按照蒋梦麟的说法,鲁迅先生本来也是一个预备学幕友(绍兴师爷)的人,后来弃了绍兴人世传的旧业,改习水师,又弃水师赴日本学医,尔后才做了作家。而鲁迅的不朽名著《阿Q正传》,其锋利、深刻、幽默、挖苦,正是得自作者幼时常听绍兴师爷们谈天或讲故事的缘故。

余姚人(也可以说是绍兴人)蒋梦麟当过多年的北大校长,也当过国民政府的教育部长,他不但是一个官僚,也是留美的博士,想来他的话是有根据和道理的。顺着他的思路,不但宋室南渡时绍兴得到了大量的“中央的图书律令”,而且曾经是越国的首都所在,人文精神的渊源应该比宁波更盛一筹,因此绍兴的读书人去做幕僚似乎更加顺理成章。而从宁波方面来说,唐宋以来宁波就是著名的商埠,鸦片战争以后又成为5个通商口岸之一,比起绍兴来,宁波的经商传统显然更为深厚,宁波人走商贸之路也就更为熟门熟路。

但是进入民国之后,绍兴师爷所依附的封建制度消亡了,“皮之不存,毛将焉附”?绍兴师爷从此消亡。但师爷们毕竟精通文墨,“幕业”不能做了,却给他们所开创的“幕学”留下了一批传授师爷秘诀的著作,诸如《官经》、《官海指南》、《入幕须知》、《仕途轨范》、《长随论》……等等汇成了一整套的官场教科书系列。其中影响最大的,如一生为幕50载的许思湄所著《秋水轩尺牍》,为后代幕学的教科书;又如曾为16位官员做过师爷的汪辉祖所著《佐治药言》、《学治臆说》、《续佐治药言》、《学治说赘》,以及与汪同时代人万枫江所著的《幕学举要》,构成了一部完整的“中国官场学”。从这一点上说,师爷到底还是比商人强,宁波帮商人尽管灿若繁星,富可敌国,但至今没有留下一部“商言”之类的书。

话又说回来,绍兴人师爷是做不成了,饭总是要吃的,于是一部分就下海做了商人,和宁波人做了一路,也算是殊途同归了,所以“宁波帮”有时也被统称为“宁绍帮”。我们如果翻翻中国近代金融史或商业史,时不时还能遇到几个绍兴人。如今香港的16个浙江同乡社团中,绍兴同乡会也算得上其中比较有力量的一个。

(作于2005年6月,刊于《宁波日报》等。校于2020年9月3日凌晨。)

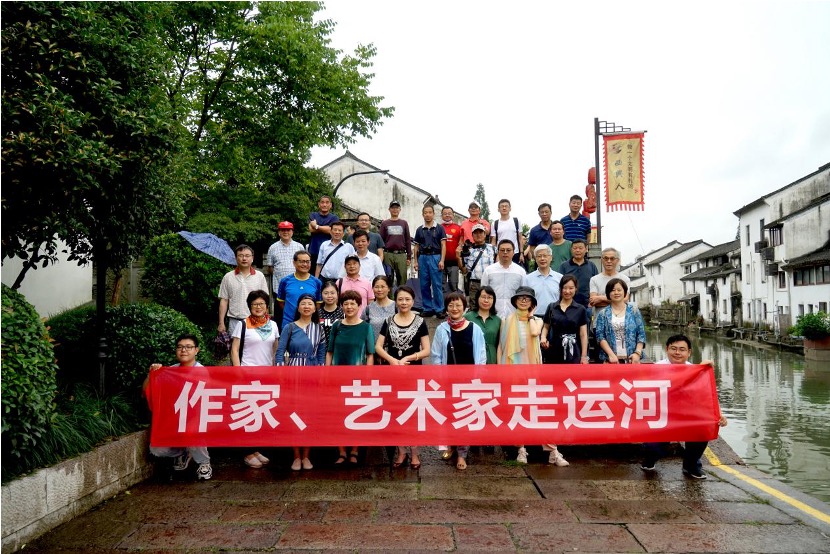

作家、艺术家走运河在安昌古镇

【作者简介】王耀成 ,作家,宁波市文联退休干部。